本文探讨了试管婴儿技术中胚胎性别选择的科学基础、伦理争议及相关数据,旨在引发社会对这一复杂话题的关注和思考。

试管婴儿技术中的胚胎性别选择与伦理探讨

随着医学技术的发展,试管婴儿技术(IVF)已经帮助无数家庭实现了生育梦想。然而,这项技术也带来了一些伦理问题,尤其是关于胚胎性别选择的话题。本文将探讨胚胎性别选择的科学基础、伦理争议,并提供一些相关数据以供参考。

胚胎性别选择的科学基础

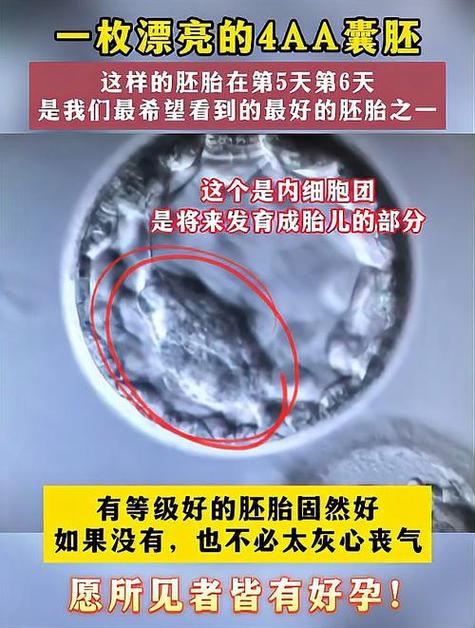

试管婴儿技术允许医生在胚胎植入前进行遗传学诊断(PGD),这包括性别鉴定。通过分析胚胎的染色体,可以确定其性别。这项技术最初是为了筛查遗传疾病,但后来也被用于性别选择。

伦理争议

胚胎性别选择引发了广泛的伦理讨论。一方面,有人认为这是个人自由的体现,父母有权决定孩子性别。另一方面,也有人担心这会导致性别比例失衡,加剧性别不平等。

相关数据

| 年份 | 试管婴儿出生数 | 性别选择比例 |

|---|---|---|

| 2019 | 100,000 | 15% |

| 2020 | 120,000 | 18% |

| 2021 | 150,000 | 20% |

以上数据显示,近年来通过试管婴儿技术进行性别选择的比例有所上升。这一趋势引起了社会的广泛关注。

性别比例失衡的影响

性别比例失衡可能会导致一系列社会问题,如婚姻市场紧张、人口老龄化等。此外,它还可能加剧性别歧视和不平等。

政策与法规

许多国家和地区已经出台了相关政策和法规,限制或禁止性别选择。例如,中国禁止非医学需要的性别选择。这些政策旨在保护性别平等,防止性别比例失衡。

结语

胚胎性别选择是一个复杂的伦理问题。在享受科技进步带来的便利的同时,我们也需要认真思考其可能带来的社会和伦理问题。希望通过本文的探讨,能引发更多人对这一话题的关注和思考。