本文深入揭秘试管婴儿技术中囊胚分裂成两个的现象,阐述其背后的奥秘、概率,分析对母婴生理、家庭社会等多方面的影响,还探讨其在技术发展中的意义,展现这一现象的复杂与奇妙 。

试管婴儿技术揭秘:囊胚分裂成两个的奥秘与影响

在当今社会,试管婴儿技术为许多渴望拥有孩子却面临生育难题的家庭带来了希望的曙光。其中,囊胚分裂成两个的现象充满了奥秘,也有着诸多影响,今天咱们就好好唠唠。

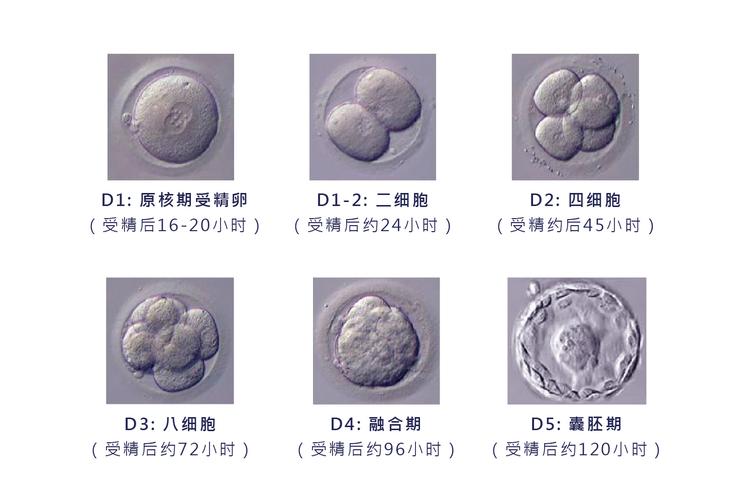

先说说啥是囊胚吧。囊胚就像是一颗已经开始发芽的种子,它是胚胎发育过程中的一个重要阶段。在试管婴儿技术中,胚胎培养到囊胚阶段再进行移植,能提高着床率和妊娠成功率。

那囊胚怎么就分裂成两个了呢?这背后可是有复杂的生物学机制在起作用。囊胚内部的细胞具有一定的全能性和自我分化能力。有时候,在一些特定因素影响下,囊胚中的细胞会出现“分家”的情况,一分为二,形成两个胚胎。这就好比一个大家庭里,两个孩子都有了独立出去组建小家庭的想法和能力。

说到这囊胚分裂成两个的概率,不同的研究有不同的数据。咱们来看下面这张表格:

| 研究机构 |

囊胚分裂成两个的概率 |

| XX医院生殖中心 |

约5% - 10% |

| YY研究所 |

大约8%左右 |

从这些数据能看出来,囊胚分裂成两个的概率不算高,但也不算特别低。这就好比抽奖,虽然中奖的人不是大多数,但总有那么一部分幸运儿。

囊胚分裂成两个,带来的影响可不小。首先就是多胎妊娠的问题。怀上双胞胎,那对于很多家庭来说,那是双倍的幸福啊!想象一下,一下子能有两个可爱的宝宝降临,家里那得多热闹啊。可是呢,多胎妊娠也有它麻烦的地方。

对于妈妈来说,身体负担会大大增加。怀一个宝宝,妈妈的身体就像一辆车只拉一个乘客,而怀双胞胎就好比一下子拉了两个乘客,而且这两个乘客还在不断长大。在孕期,妈妈出现妊娠期高血压、糖尿病等并发症的风险会升高。就像有研究表明,单胎妊娠妊娠期高血压的发生率可能在5% - 10%,而双胞胎妊娠的发生率能达到15% - 20%。这就好比一辆车超载了,更容易出现各种故障。

另外,早产的风险也增加了。双胞胎宝宝在妈妈肚子里,空间相对就比较小,就像两个小朋友挤在一个小房间里,可能就呆不住,早早地就想出来看看外面的世界。数据显示,单胎妊娠早产率可能在5% - 10%,而双胞胎妊娠早产率能达到30% - 40%。早产的宝宝身体各器官发育可能还不完善,出生后需要在新生儿重症监护室接受特别的照顾,这对于家庭来说,无论是精神上还是经济上,都是不小的压力。

从宝宝的角度来说,虽然是双胞胎,但由于在子宫内的发育环境和营养分配等问题,可能会出现发育不均衡的情况。有的宝宝可能长得壮实点,有的可能就相对瘦小些。这就好比同样是在一个班级里学习的两个孩子,因为各种原因,成绩和身体发育情况可能会有所不同。

除了生理上的影响,囊胚分裂成两个带来的社会影响也不能忽视。在家庭方面,一下子多了两个孩子,养育成本那可是直线上升啊。从孩子的吃穿用度,到上学、兴趣培养等等,每一项都得花钱。就像家里的开支原本是一条平缓的小溪,现在一下子变成了奔腾的大河。而且,照顾两个孩子需要耗费家长大量的时间和精力,很多家长可能会觉得力不从心。

不过呢,咱们也得看到好的一面。双胞胎之间那种特殊的情感纽带是非常珍贵的。他们一起长大,一起玩耍,互相陪伴,这种感情是独生子女很难体会到的。就像两个小天使,在彼此的成长道路上互相扶持。

再说说囊胚分裂成两个在试管婴儿技术发展中的意义。这一现象其实也为科学家们研究胚胎发育提供了很好的样本。通过对囊胚分裂成两个的研究,科学家们能更深入地了解胚胎发育的奥秘,就像打开了一扇探索生命科学的大门。这对于改进试管婴儿技术,提高成功率,有着重要的推动作用。比如说,通过研究可以更好地掌握胚胎培养的条件,让更多的胚胎能够健康发育,提高着床率,帮助更多的家庭实现拥有孩子的梦想。

在实际的试管婴儿操作中,医生们也会密切关注囊胚的情况。他们会根据患者的身体状况、囊胚的质量等多方面因素,综合判断是否适合移植分裂成两个的囊胚。这就好比司机开车,要根据路况、车辆状况等各种因素来决定怎么行驶。医生们的目的只有一个,就是在保障妈妈和宝宝健康的前提下,尽可能提高妊娠成功率。

咱们老百姓对于囊胚分裂成两个这件事,看法也是多种多样的。有些家庭觉得这是上天赐予的双倍幸福,满心欢喜地迎接双胞胎的到来;而有些家庭则会担心各种风险和压力,心里有点纠结。其实啊,不管是哪种情况,我们都要以科学的态度去看待。

总之,囊胚分裂成两个这个现象,在试管婴儿技术领域里,既有着神奇的奥秘,又带来了多方面的影响。它就像一把双刃剑,有好处也有挑战。随着科学技术的不断进步,相信我们对于这一现象会有更深入的了解,也能更好地应对它带来的各种问题,让试管婴儿技术更好地造福那些有需要的家庭。咱们就一起期待未来,能有更多可爱的小天使通过这项技术来到这个美好的世界吧!

免责声明:

琴岛试管网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。