本文详细介绍了试管婴儿周期中卵泡排放的时间,探讨了年龄、药物、生活习惯等相关影响因素,强调准确把握卵泡排放时间对提高试管婴儿成功率的重要性,为患者提供相关知识参考。

试管婴儿周期中卵泡排放的时间及相关因素

在试管婴儿的过程中,卵泡排放的时间可是个关键问题,它就像一场精心安排的演出,什么时候“演员”(卵泡)登台表演,直接影响着这场“演出”(试管婴儿治疗)的成败。咱老百姓过日子讲究个心里有数,做试管婴儿更是得把这卵泡排放时间摸清楚了。

首先,咱们得知道正常情况下卵泡排放是咋回事。在自然月经周期里,一般一个月会有一个优势卵泡发育成熟然后排卵。这个过程就像是一场马拉松比赛,一群卵泡选手们一开始都在跑道上,但是跑着跑着,就有一个卵泡脱颖而出,成为了冠军,然后排出卵子。

那在试管婴儿周期里呢,情况就有点不一样啦。医生为了能获取更多成熟的卵子,会使用药物来刺激卵巢,让多个卵泡一起发育。这时候卵泡排放的时间就不像自然周期那么规律咯。

一般来说,在使用促排卵药物之后,卵泡大概经过 8 - 14 天左右会发育成熟。不过这只是个大概的时间范围哈,具体到每个人身上,差异可就大了。给大家看个小表格,这是之前一家医院统计的 100 位试管婴儿患者卵泡发育成熟时间的数据:

| 卵泡发育成熟时间 |

患者人数 |

| 8 天 |

15 人 |

| 9 天 |

20 人 |

| 10 天 |

25 人 |

| 11 天 |

18 人 |

| 12 天 |

12 人 |

| 13 天 |

7 人 |

| 14 天 |

3 人 |

从这个表格就能看出来,大部分患者集中在 9 - 11 天这个时间段卵泡发育成熟,但还是有不少人在其他时间呢。

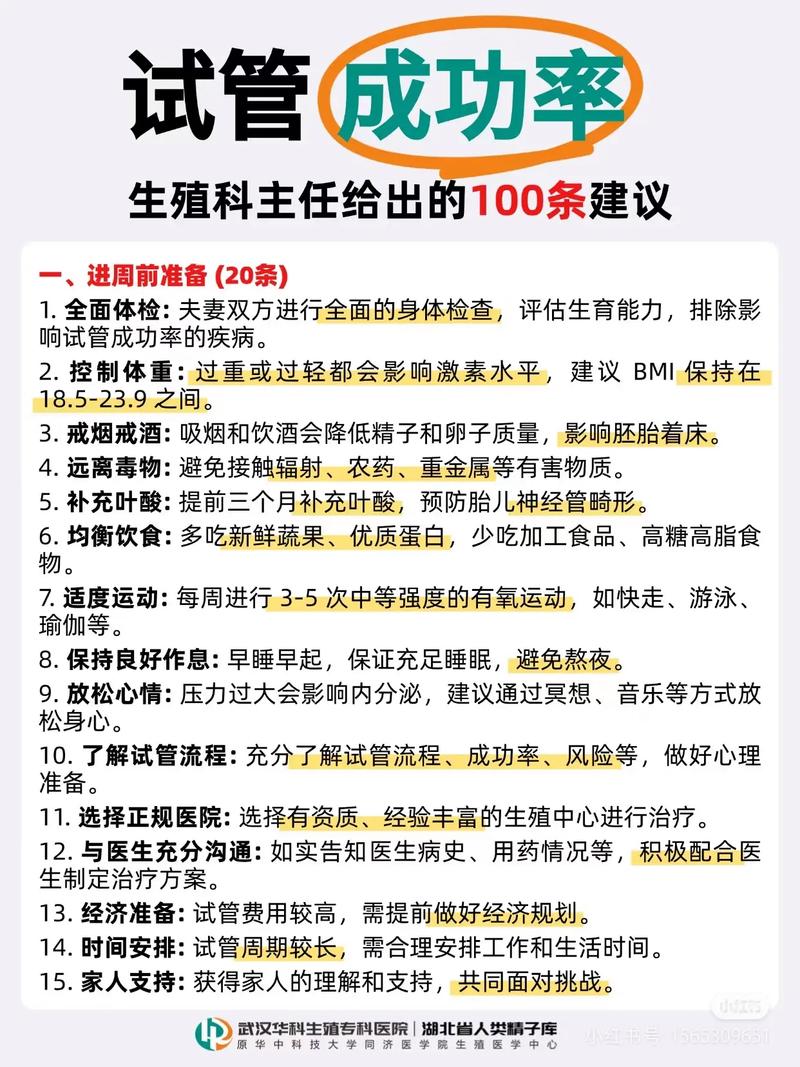

那都有哪些因素会影响卵泡排放的时间呢?这第一个重要因素就是患者自身的年龄啦。年纪轻的女性,卵巢功能相对较好,对促排卵药物的反应也比较灵敏,卵泡发育的速度可能就快一些。就好比一辆新车,发动机性能好,跑起来就更带劲。相反,年龄大的女性,卵巢功能会有所下降,卵泡发育的速度可能就会慢一点,甚至有时候卵泡的质量也会受影响。这就像一辆开了多年的旧车,零部件有点老化,跑起来就没那么顺畅了。有研究表明,35 岁以下的女性在试管婴儿周期中,卵泡平均发育成熟时间大概比 35 岁以上的女性要早 1 - 2 天。

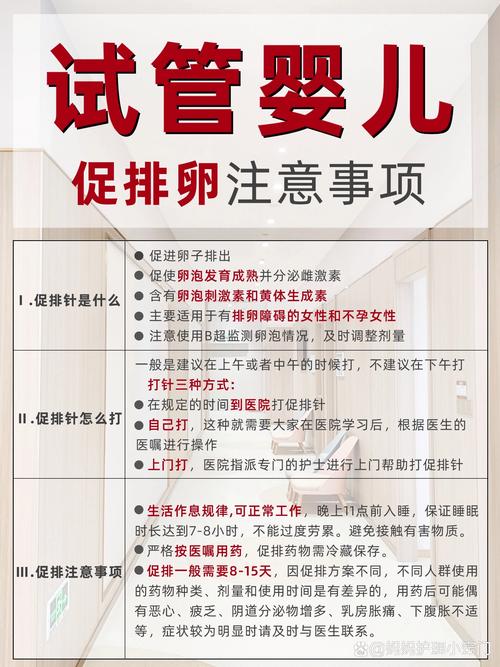

还有一个关键因素就是促排卵药物的种类和剂量。不同的药物对卵泡发育的作用不太一样。有的药物作用比较温和,卵泡发育的速度可能就慢一点;有的药物作用比较强烈,卵泡发育得就快一些。剂量也是同样的道理,剂量大一些,卵泡发育可能就快,但这也不是绝对的,还得看每个人的身体对药物的反应。就像炒菜放盐,放多放少,菜的味道都不一样,得根据个人口味来调整。有些患者对低剂量的药物反应就很好,卵泡能正常发育;而有些患者可能就需要加大剂量才能达到同样的效果。

另外,患者的生活习惯和心理状态也会对卵泡排放时间产生影响。你想啊,要是一个患者天天熬夜、饮食不规律,身体处于一种比较疲惫、紊乱的状态,那卵泡发育肯定也会受影响呀。这就好比一个房子,主人不好好打理,里面的东西自然也容易出问题。还有心理压力,有的患者做试管婴儿的时候,心里特别紧张,天天担心这担心那的。这种焦虑的情绪会影响身体的内分泌系统,而内分泌系统可是调节卵泡发育的“指挥官”呢。一旦内分泌乱了,卵泡发育的时间和质量都可能出岔子。有调查发现,心理压力大的患者,卵泡发育成熟的时间比心态平和的患者平均要晚 1 - 3 天。

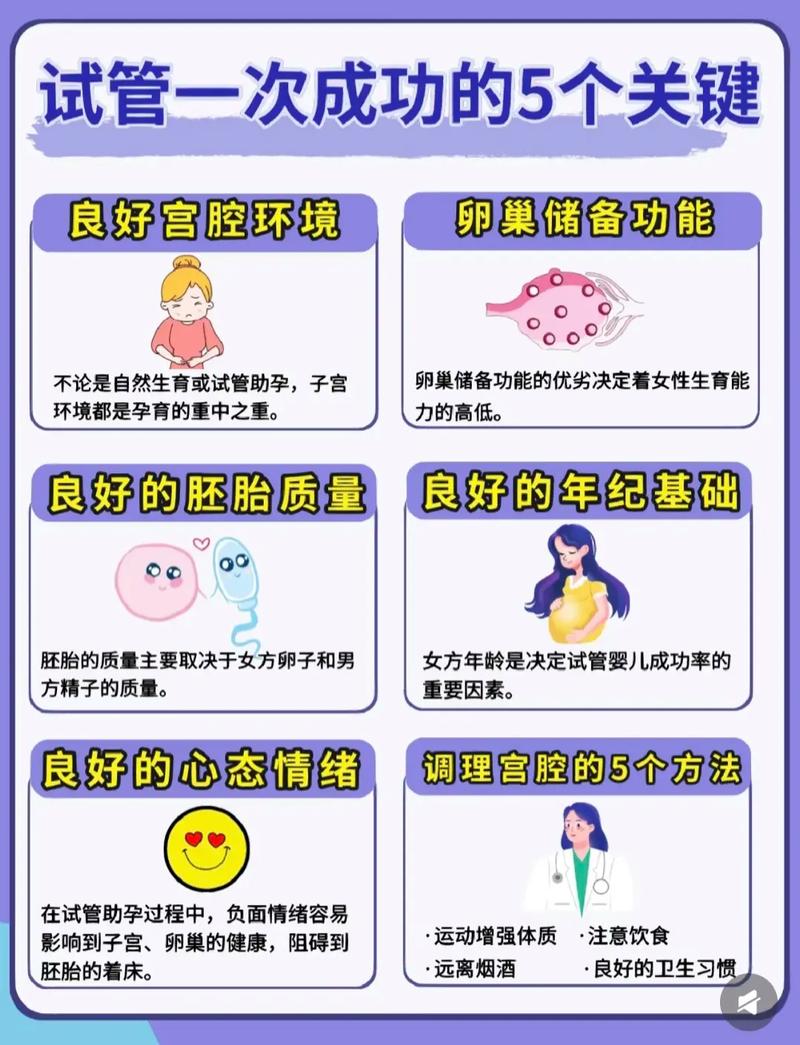

咱们再来说说卵泡排放时间对试管婴儿的影响。如果卵泡排放时间过早,可能卵子还没有完全成熟,就像水果还没熟透就摘下来了,这样的卵子受精能力和发育潜力都比较差,很可能影响试管婴儿的成功率。要是卵泡排放时间过晚呢,卵子可能会老化,同样也不利于受精和胚胎的发育。所以,准确把握卵泡排放的时间,对于获取高质量的卵子,提高试管婴儿的成功率至关重要。

医生一般会通过超声监测和血液激素水平检测来密切关注卵泡的发育情况,从而确定最佳的取卵时间。超声监测就像是一个“超级望远镜”,能清楚地看到卵泡的大小、数量和形态,判断它们的发育程度。血液激素水平检测呢,就像是给身体的内分泌系统做一个“体检”,看看各项激素指标是不是正常,是不是适合卵泡排放。

举个例子吧,有位李女士,第一次做试管婴儿的时候,因为没有准确把握好卵泡排放时间,取到的卵子质量不太好,最后试管婴儿没有成功。后来,在医生更细致的监测和调整下,第二次做试管婴儿的时候,准确抓住了卵泡排放的最佳时机,取到了高质量的卵子,成功怀上了宝宝,一家人别提多高兴了。

所以说啊,在试管婴儿周期里,卵泡排放时间是个复杂又关键的问题。患者朋友们要多和医生沟通,积极配合医生的治疗方案,保持良好的生活习惯和心态。就像一场接力赛,医生、患者和身体里的卵泡一起努力,才能顺利跑到终点,迎来新生命的诞生。希望每一位渴望宝宝的朋友都能如愿以偿,拥有一个幸福美满的家庭。

免责声明:

琴岛试管网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。