本文围绕弱精症患者试管婴儿展开,介绍了其大致成功率,并从男方、女方、医院医生及心理等多方面因素,详细探讨对成功率的影响,为相关患者提供参考。

弱精症患者试管婴儿的成功率与影响因素

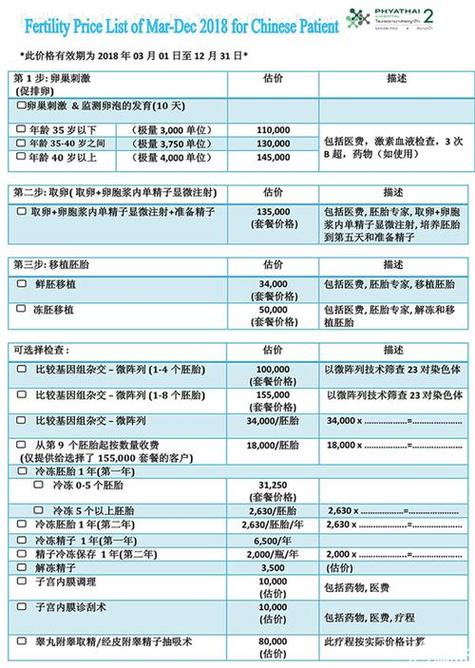

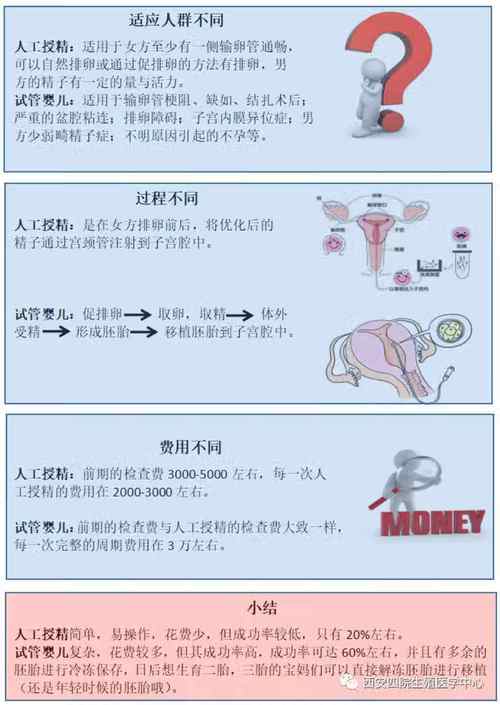

在当今社会,随着生活节奏的加快和环境的变化,越来越多的夫妻面临着生育难题。其中,弱精症是男性不育的常见原因之一。对于弱精症患者来说,试管婴儿技术无疑为他们带来了拥有自己孩子的希望。那么,弱精症患者进行试管婴儿的成功率究竟如何?又有哪些因素会对其产生影响呢? 首先,咱们来聊聊弱精症患者试管婴儿的成功率。试管婴儿的成功率受到多种因素的综合影响,对于弱精症患者也不例外。一般而言,在较为权威的生殖中心,弱精症患者试管婴儿的成功率大概在 30% - 50%左右 。不过这只是一个大致的范围,不同的医院、不同的患者情况,成功率会有较大的差异。 下面咱们通过一个表格来看看近年来不同研究机构统计的弱精症患者试管婴儿成功率的数据情况:| 研究机构 | 统计年份 | 弱精症患者样本数量 | 试管婴儿成功率 |

|---|---|---|---|

| XX 医院生殖中心 | 2020 年 | 200 例 | 35% |

| YY 大学附属医院生殖科 | 2021 年 | 300 例 | 40% |

| ZZ 生殖专科医院 | 2022 年 | 250 例 | 38% |

男方因素

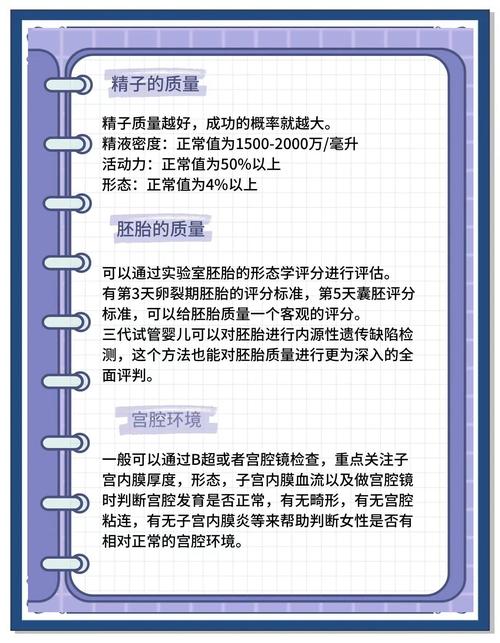

精子质量肯定是重中之重。弱精症患者本身精子活力就低,如果精子的畸形率还很高,那对成功率的影响可不小。比如说,正常形态精子比例低于 4%,就属于畸形精子症了,这种情况下试管婴儿的成功率可能会大打折扣。而且,精子的 DNA 完整性也很关键。要是精子 DNA 损伤严重,胚胎发育过程中就容易出现问题,导致着床失败或者流产。有研究表明,精子 DNA 碎片率超过 30%时,试管婴儿的成功率会明显下降。 男方的年龄也是个不可忽视的因素。随着年龄的增长,男性的生殖能力会逐渐下降。一般来说,35 岁以后,精子的质量和数量都会受到影响。年龄越大,精子发生基因突变的概率也越高,这都会对试管婴儿的成功率产生不利影响。 还有男方的生活习惯。长期抽烟、酗酒、熬夜、缺乏运动,这些不良习惯都会损害精子的质量。像抽烟,香烟中的尼古丁等有害物质会直接影响精子的生成和发育;酗酒会干扰睾丸的生精功能,导致精子质量变差。据统计,有长期抽烟习惯的弱精症患者,试管婴儿成功率相比不抽烟的患者要低 10% - 15%左右。女方因素

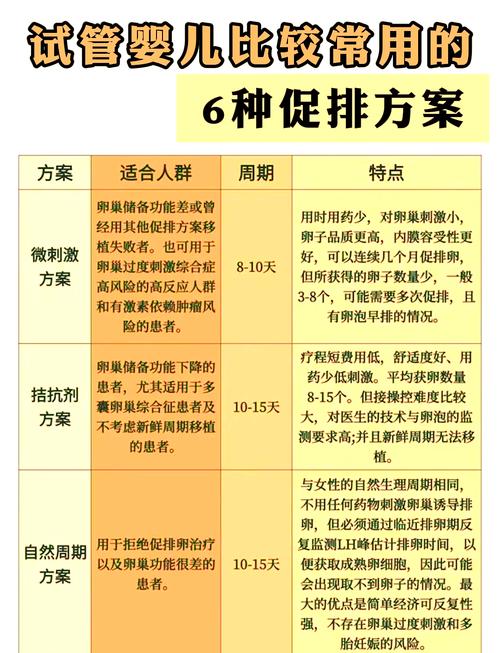

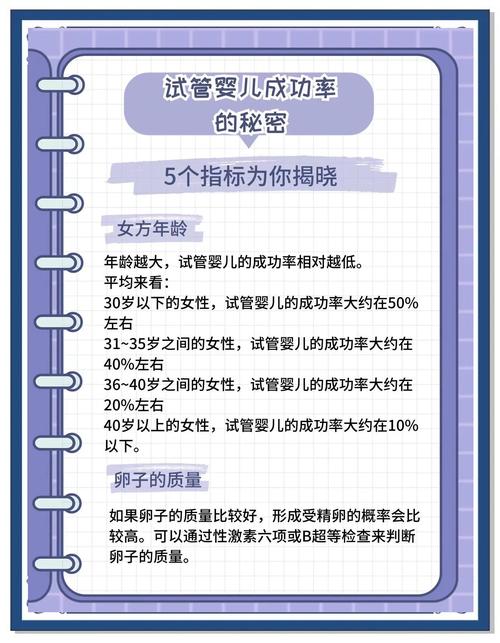

女方的年龄可是影响成功率的关键因素之一。女性的生殖能力在 30 岁左右达到高峰,之后就会逐渐下降。尤其是 35 岁以后,卵巢功能开始明显衰退,卵子的数量和质量都大不如前。有数据显示,35 岁以下女性进行试管婴儿的成功率相对较高,能达到 40% - 50%;而 35 - 40 岁的女性,成功率就下降到 30% - 40%;40 岁以上的女性,成功率可能只有 20%左右了。 女方的子宫环境也非常重要。如果女方存在子宫内膜薄、子宫畸形、子宫内膜炎等问题,都会影响胚胎的着床和发育。比如子宫内膜厚度小于 7mm 时,胚胎着床的成功率就会降低。另外,女方的内分泌情况也会对试管婴儿产生影响。像甲状腺功能异常、多囊卵巢综合征等内分泌疾病,都可能干扰激素水平,进而影响排卵和胚胎的发育。医院和医生因素

选择一家靠谱的医院对试管婴儿的成功率至关重要。专业的生殖中心拥有先进的设备和技术,能够更准确地检测和处理各种问题。比如说,先进的胚胎培养系统可以模拟更接近人体的环境,有利于胚胎的发育。而且,经验丰富的医生团队在取卵、移植等操作过程中,手法更加熟练,能够减少对患者的损伤,提高成功率。有研究表明,在知名的大型生殖中心,试管婴儿的成功率普遍要比一些小型医院高 5% - 10%左右。 医生的专业水平和经验也不容忽视。经验丰富的医生能够根据患者的具体情况制定个性化的治疗方案,提高治疗效果。比如在药物促排卵阶段,医生能够根据患者的卵巢反应精准调整药物剂量,获取高质量的卵子。心理因素

很多人可能没想到,心理因素对试管婴儿的成功率也有很大影响。长期处于焦虑、紧张、抑郁等不良情绪中,会影响人体的内分泌系统,进而干扰生殖激素的正常分泌。比如说,过度紧张可能会导致子宫收缩,不利于胚胎的着床。有调查发现,心理状态良好的患者,试管婴儿成功率比心理压力大的患者要高 10% - 15%左右。所以,在整个试管婴儿过程中,患者要学会调整自己的心态,保持积极乐观的情绪。 总之,弱精症患者进行试管婴儿的成功率受到多种因素的影响。患者朋友们在决定进行试管婴儿之前,一定要充分了解这些因素,积极改善自身情况,选择合适的医院和医生,保持良好的心态。这样才能尽可能地提高试管婴儿的成功率,早日迎来自己的小宝贝。 希望每一对渴望拥有孩子的夫妻都能梦想成真,在求子的道路上少一些坎坷,多一些顺利。毕竟,孩子是家庭的希望,是幸福的象征,祝愿大家都能拥有一个完整、美满的家庭。

琴岛试管网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。