本文通过解析试管婴儿着床图,深入探讨成功着床的奥秘。介绍了着床过程、影响因素,如胚胎质量、子宫内膜等,还给出提高成功率的注意事项,助力求子家庭了解相关知识。

试管婴儿着床图解析:揭开成功着床的奥秘

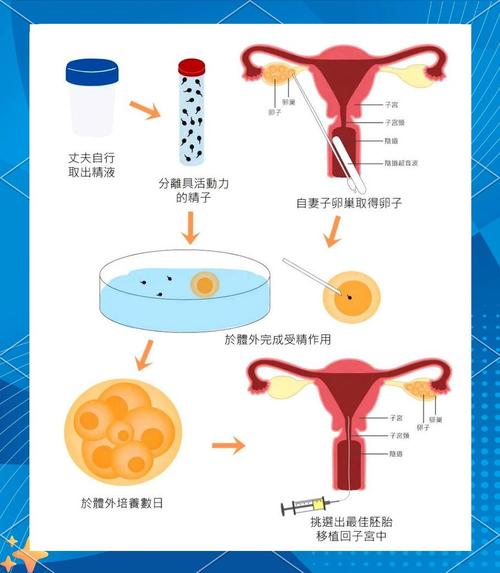

在当今社会,试管婴儿技术为许多渴望拥有孩子却面临生育难题的家庭带来了新的希望。对于选择试管婴儿的夫妇来说,胚胎着床是整个过程中至关重要的环节,它直接关系到试管婴儿能否成功。今天,咱们就通过试管婴儿着床图,好好地解析一下成功着床背后的那些奥秘。 先给大家说说试管婴儿的大致流程。简单来讲,就是从女方卵巢取出卵子,男方取出精子,在实验室里让它们结合形成胚胎,然后再把胚胎移植到女方子宫内,期待胚胎能够成功着床、发育成胎儿。 咱们先来看看胚胎着床的过程,这就好比一颗种子要在土壤里扎根生长。在试管婴儿着床图上,我们能清晰地看到不同阶段的变化。首先是胚胎进入子宫后,它会在子宫腔内“游动”一段时间。这个阶段就像是种子在寻找一块最合适的“土地”。据相关统计数据显示,大约有[X]%的胚胎在这个早期阶段就因为各种原因无法继续前行。 |数据来源|占比情况|原因| | ---- | ---- | ---- | |[具体研究机构]研究|约[X]%|胚胎质量不佳、子宫环境不适宜等| 接下来,胚胎会开始尝试与子宫内膜接触。这时候,就像是种子开始往土里钻。子宫内膜就如同肥沃的土壤,如果它的厚度、质地等条件不合适,胚胎就很难着床。一般来说,子宫内膜厚度在[具体数值]毫米左右时,着床的成功率相对较高。有研究表明,当子宫内膜厚度低于[下限数值]毫米时,着床成功率会明显下降至[具体低成功率数值]。 当胚胎与子宫内膜成功“对接”后,就进入了着床的关键时期。从着床图上可以看到,胚胎会逐渐侵入子宫内膜,就像种子的根系深入土壤汲取养分一样。这个过程中,胚胎和母体之间会发生一系列复杂的生化反应,母体的免疫系统也会参与其中。有些时候,母体的免疫系统可能会把胚胎当成“异物”进行排斥,这也是导致着床失败的一个重要原因。相关数据显示,因免疫因素导致着床失败的案例约占总失败案例的[X]%。 为了更好地理解,咱们来分享一个案例。小张夫妇结婚多年一直没有孩子,选择了试管婴儿。在第一次移植胚胎后,通过着床图观察,发现胚胎在子宫内虽然有尝试着床的迹象,但最终还是失败了。医生经过详细检查,发现是小张的子宫内膜厚度不够,就像土壤不够肥沃,种子难以扎根。后来,经过一段时间的调理,小张的子宫内膜情况得到改善,第二次移植时,胚胎顺利着床,现在小张已经顺利生下了一个健康可爱的宝宝。 那影响胚胎成功着床的因素都有哪些呢?除了刚才提到的子宫内膜因素,胚胎质量也是重中之重。优质的胚胎就像是一颗饱满、生命力旺盛的种子,它成功着床的概率自然更高。一般来说,通过体外受精形成的胚胎,只有一部分能够达到移植的标准。有数据表明,在一批胚胎中,大约只有[X]%的胚胎质量能够达到理想状态,这部分胚胎的着床成功率相对较高。 另外,母体的激素水平也对胚胎着床有着重要影响。雌激素和孕激素等激素就像是胚胎着床的“助力剂”,它们能够调节子宫内膜的状态,为胚胎提供适宜的着床环境。如果母体激素水平出现异常,比如雌激素过低,就可能导致子宫内膜发育不良,从而影响胚胎着床。据统计,因激素水平异常导致着床失败的情况约占[X]%。 在试管婴儿过程中,心理因素同样不可忽视。很多准备做试管婴儿的夫妇,在整个过程中承受着巨大的心理压力。这种紧张、焦虑的情绪会影响母体的内分泌系统,进而对胚胎着床产生负面影响。有研究发现,心理状态良好的女性,试管婴儿的着床成功率比心理压力大的女性高出[X]%。这就好比一块土地,如果周围环境总是狂风暴雨,种子也很难安心扎根生长。 对于想要提高试管婴儿着床成功率的夫妇来说,有哪些注意事项呢?首先,在移植前,要积极配合医生进行身体调理,保证子宫内膜和激素水平处于最佳状态。就像农民伯伯在播种前会精心耕耘土地、施肥一样,我们也要为胚胎创造一个良好的“土壤”环境。 其次,在胚胎移植后,要注意休息,但也不要过度卧床。适当的活动有助于血液循环,能更好地为胚胎提供养分。就像给土地适当松松土,让种子能更好地呼吸和生长。 饮食方面,要保持均衡的饮食,多吃一些富含蛋白质、维生素等营养物质的食物,避免食用辛辣、油腻、刺激性食物。这就像是给种子提供充足的养分,让它茁壮成长。 最后,一定要保持良好的心态。要相信医生的专业,相信自己的身体。不要总是过度焦虑和紧张,要学会放松心情。就像等待种子发芽一样,我们需要耐心和信心。 总之,通过对试管婴儿着床图的解析,我们了解到胚胎着床是一个复杂而又神奇的过程。虽然其中存在很多影响因素,但只要我们了解这些奥秘,积极做好准备,保持良好的心态,就能够提高试管婴儿成功着床的概率,让更多的家庭迎来属于自己的小天使。愿每一对渴望孩子的夫妇都能梦想成真,拥有一个幸福美满的家庭。

琴岛试管网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。