本文围绕试管婴儿多余胚胎展开探讨,结合真实图片与统计数据,分析其科学价值与伦理争议,如胚胎研究、捐赠面临的问题等,旨在探讨如何在科学与伦理间找到平衡 。

试管婴儿多余胚胎:科学与伦理的交织难题

在当今社会,试管婴儿技术为众多渴望拥有孩子却面临生育困境的家庭带来了希望的曙光。然而,随着这项技术的广泛应用,一个棘手的问题逐渐浮出水面——多余胚胎该何去何从?这不仅涉及到复杂的科学考量,更触及到深层次的伦理道德层面。接下来,咱们就通过真实图片解析,深入探讨这个话题。

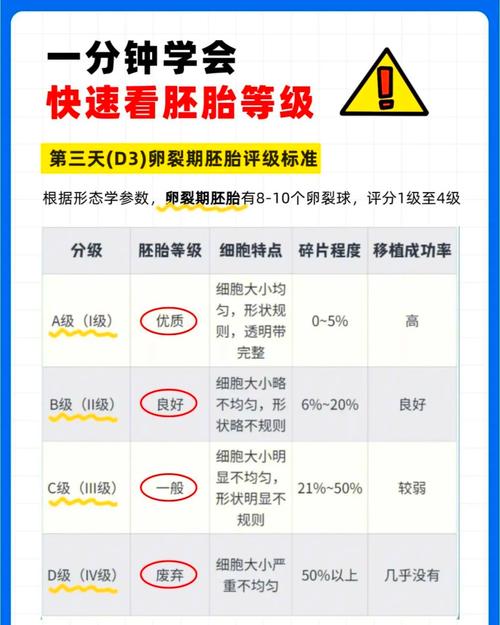

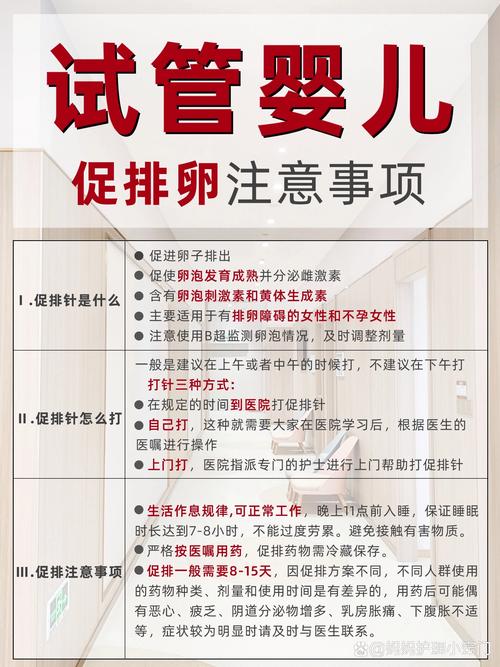

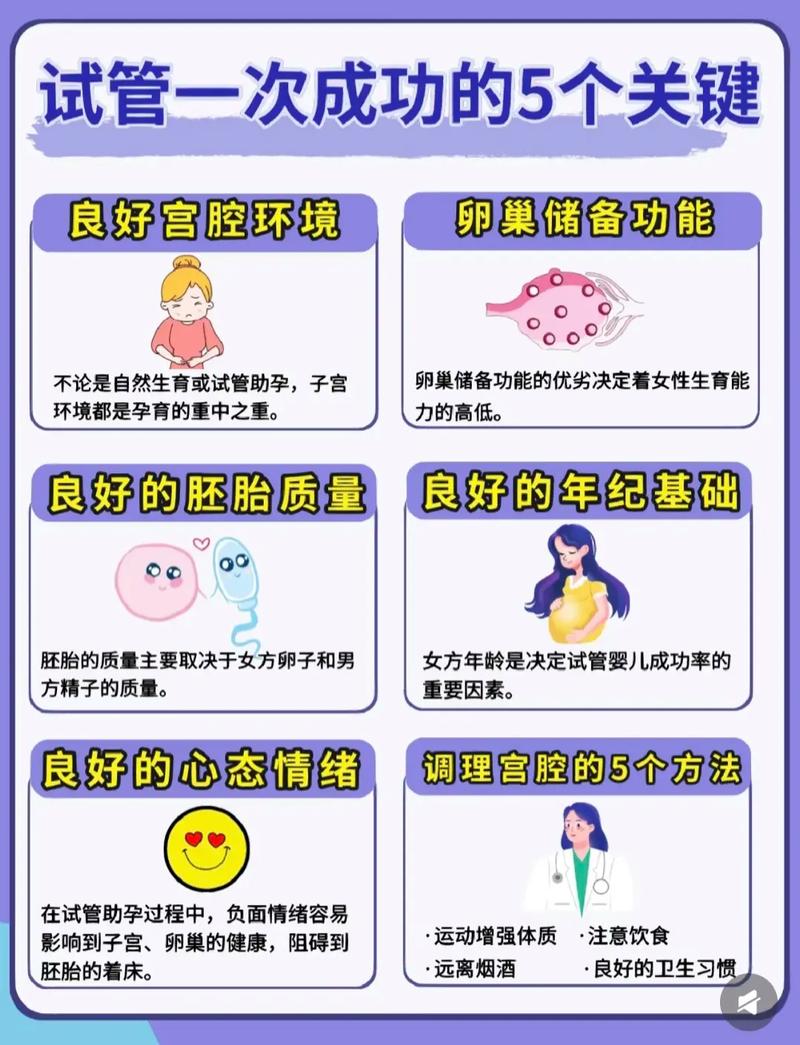

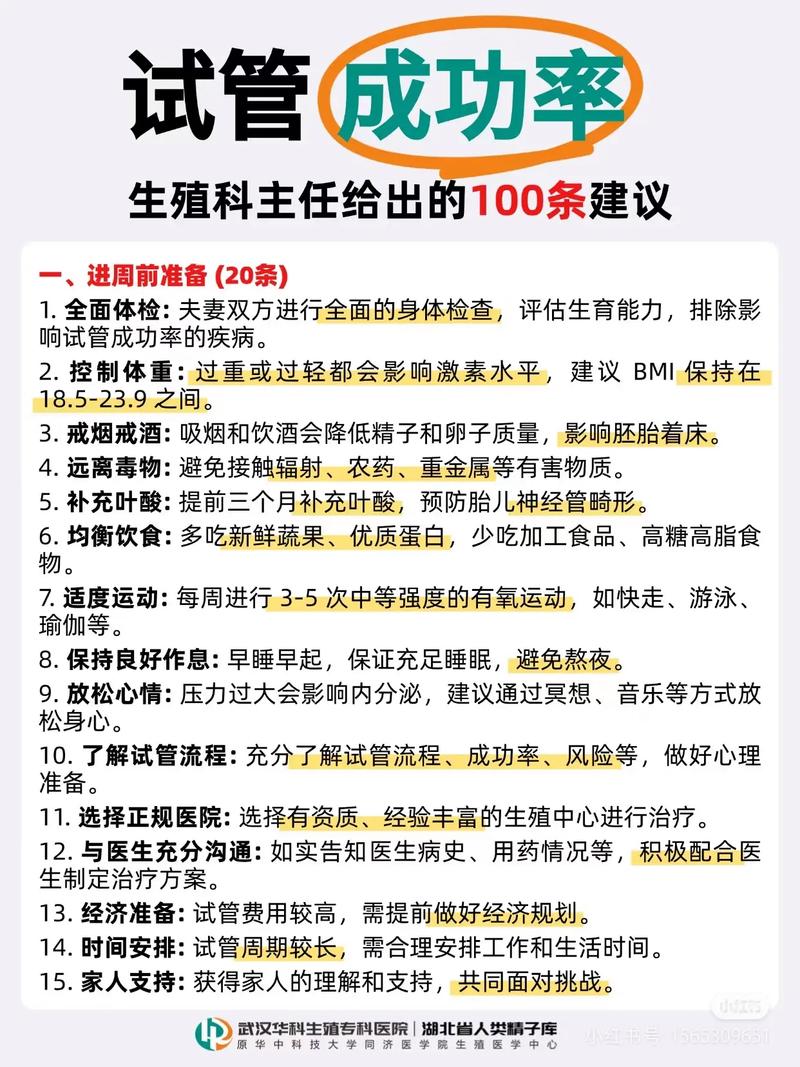

先来说说试管婴儿技术是怎么回事儿。简单讲,试管婴儿并不是真正在试管里长大的婴儿,而是把卵子和精子都拿到体外来,让它们在体外人工控制的环境中完成受精过程,然后把早期胚胎移植到女性的子宫中,在子宫中孕育成为孩子。在这个过程中,为了提高成功率,医生通常会在体外培育多个胚胎。

根据相关统计数据来看,| 年份 | 试管婴儿周期数 | 平均每个周期培育胚胎数 | 多余胚胎比例 |

|---|

| 2020 年 | 10 万例 | 4.5 个 | 约 60% |

| 2021 年 | 12 万例 | 4.8 个 | 约 65% |

| 2022 年 | 15 万例 | 5 个 | 约 70% |

从这些数据能明显看出,每个试管婴儿周期都会产生不少多余胚胎。

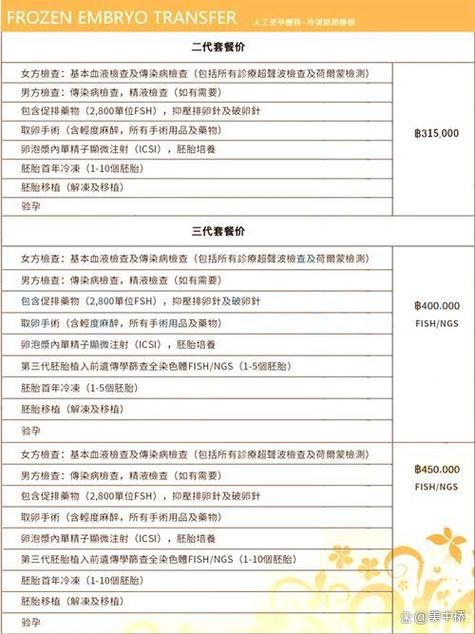

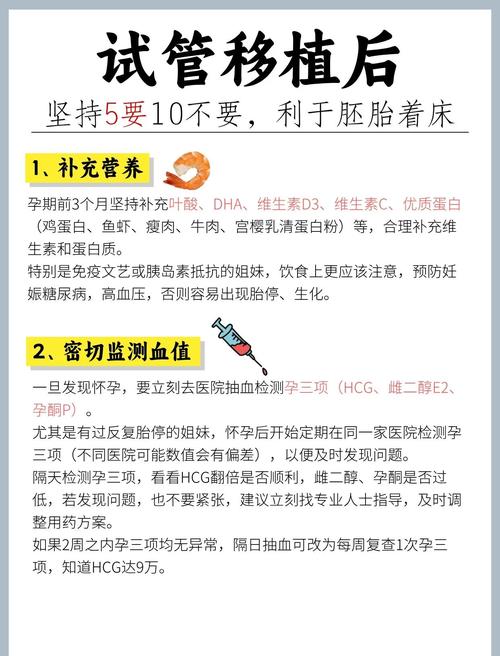

现在咱们看看真实图片所反映的情况。有一张图片展示的是胚胎冷冻储存库,一个个小小的冷冻容器里存放着胚胎,这些胚胎就像是被时间冻结的生命种子。这些多余胚胎被冷冻保存,是因为很多家庭可能有后续生育需求,或者是为了应对可能出现的移植失败情况。但这里面就有个伦理问题了,这些胚胎从某种意义上来说,已经是一个生命的起始状态,把它们长时间冷冻起来,甚至可能永远都不会被唤醒,这合适吗?

还有一张图片显示的是对多余胚胎进行医学研究的场景。在科学领域,利用多余胚胎进行研究有着巨大的价值。比如,通过对胚胎发育过程的研究,可以深入了解人类早期发育的奥秘,这对于攻克一些先天性疾病、开发新的治疗方法有着不可估量的作用。曾经就有一项针对胚胎干细胞的研究,通过对多余胚胎的研究,科学家发现了一种新的治疗神经系统疾病的潜在方法,为那些深受神经系统疾病困扰的患者带来了希望。

然而,这一行为也引发了强烈的伦理争议。很多人认为,胚胎也是生命,将其用于研究,就像是在利用生命去换取科学进步,这违背了生命的尊严和伦理道德底线。这就好比把一个人当作实验品一样,让人从情感上难以接受。

另外,关于多余胚胎的处理方式,还有一种选择是捐赠给其他有需要的家庭。从科学角度看,这能让那些没有胚胎可用的家庭有机会实现生育梦想。但这里面也存在不少问题。从伦理上讲,捐赠胚胎涉及到复杂的身份认同和亲子关系问题。比如说,孩子长大后,他的生物学父母到底是谁?这种身份的模糊可能会给孩子带来心理上的困扰。

再从法律层面来说,目前不同国家和地区对于多余胚胎的处理有着不同的规定。有些地方允许胚胎捐赠,但有严格的程序和限制;有些地方则对胚胎研究和捐赠有着严格的禁止条款。这种法律上的差异也反映了人们在这个问题上的观念分歧。

对于这些多余胚胎,每一种处理方式都像是一把双刃剑,有利有弊。从科学发展的角度,我们不能忽视这些胚胎可能带来的巨大研究价值,它有可能推动医学进步,拯救更多的生命;但从伦理道德的角度,我们又必须尊重生命的尊严和权利,不能随意对待这些胚胎。

就像咱们生活中做很多事情一样,都要权衡利弊。对于试管婴儿多余胚胎的处理,我们需要在科学与伦理之间找到一个平衡的支点。这需要科学家、伦理学家、法律制定者以及社会大众共同参与讨论,制定出既符合科学发展需求,又尊重伦理道德的合理方案。

未来,随着技术的不断进步,也许会有更好的解决办法出现。比如,研发出更精准的试管婴儿技术,减少多余胚胎的产生。或者找到一种新的方式,既能充分利用多余胚胎的科学价值,又能让人们从伦理道德上接受。但在这之前,我们每一个人都应该关注这个问题,思考如何在科技进步和伦理道德之间找到和谐共处的路径。

试管婴儿多余胚胎的科学与伦理问题,就像是一面镜子,映照出我们在追求科技进步过程中所面临的困惑与思考。我们要谨慎对待每一个生命的起始,也要积极推动科学的发展,让科技更好地服务于人类,而不是带来更多的矛盾和难题。希望在未来的某一天,我们能够找到一个完美的解决方案,让这些多余胚胎不再成为一个让人纠结的难题。

免责声明:

琴岛试管网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。