本文围绕试管婴儿中取他人卵子现象,从现实需求出发,探讨其在伦理上对母亲身份认定的冲击,以及法律层面的严格规定。通过国内外案例与现状分析,强调法律与伦理协同规范该技术应用的重要性 。

试管婴儿:取他人卵子的法律与伦理探讨

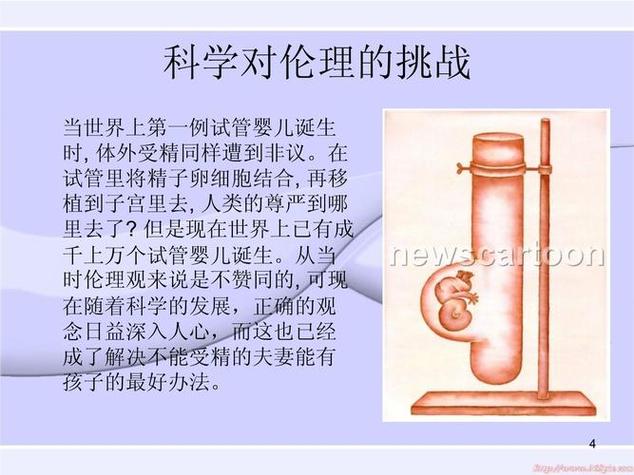

在当今社会,随着医疗技术的飞速发展,试管婴儿技术为许多不孕不育家庭带来了希望的曙光。然而,其中涉及取他人卵子这一复杂操作,却引发了诸多法律与伦理层面的深度探讨,犹如平静湖面投入巨石,激起层层涟漪。 先来说说这背后的现实需求。据相关统计数据显示,全球范围内,大约有10% - 15%的育龄夫妇面临着不孕不育的困扰。这可不是一个小数目啊,就好比一百对夫妻里,就有十到十五对在为要孩子这件事愁得焦头烂额。而在这些不孕不育的案例中,女性因素导致的不孕又占据了相当比例。对于那些自身卵子无法正常使用的女性来说,使用他人卵子进行试管婴儿,似乎成为了她们拥有自己孩子的最后一根“救命稻草”。 从伦理角度看,这事儿可就复杂了。首先,孩子的生物学母亲是谁?是提供卵子的女性,还是怀胎十月并养育孩子的女性?这就好比一道没有标准答案的难题。传统观念里,母亲的身份认定往往与生育过程紧密相连,但现在出现了卵子提供者和孕育者可能不是同一人的情况,这无疑冲击了我们固有的伦理认知。 曾经有这样一个真实案例。一对夫妻,妻子因为卵巢功能早衰无法提供健康卵子。经过多方打听,他们找到了一位愿意提供卵子的女性。通过试管婴儿技术,孩子顺利诞生。可随着孩子逐渐长大,各种问题接踵而至。提供卵子的女性心里开始泛起嘀咕,她觉得自己毕竟提供了基因,对孩子有着特殊的情感联系,时不时就想见见孩子。而养育孩子的母亲则认为,自己怀胎十月,含辛茹苦把孩子养大,才是真正的母亲。双方为此产生了激烈的矛盾,给孩子的成长也带来了极大的困扰。 再从法律层面剖析。在我国,相关法律法规对取他人卵子进行试管婴儿有着严格的限制。严禁以任何形式买卖配子、合子、胚胎。医疗机构和医务人员不得实施任何形式的代孕技术。这就明确了,卵子不能像商品一样在市场上流通交易。之所以这样规定,是为了防止一系列严重问题的出现。如果放开卵子交易,很可能会形成一条黑色产业链。一些不法分子会为了利益,强迫或者欺骗女性提供卵子,严重损害女性的身心健康。 看看国外的情况,不同国家有着不同的法律态度。在美国,部分州允许卵子捐赠,但同样有着严格的监管程序。捐赠者和接受者的信息必须严格保密,捐赠过程必须在合法的医疗机构进行,并且要确保捐赠者是出于自愿且充分了解相关后果。而在一些欧洲国家,对卵子捐赠的限制更为严格,甚至完全禁止商业性质的卵子捐赠行为。 我们不妨打个比方,法律就像是交通规则,规定了我们在取他人卵子这件事情上能走哪条道,不能走哪条道。它的存在是为了保障大家的安全和公平,让整个社会秩序井然。而伦理则像是我们内心的道德指南针,指引着我们在面对复杂情况时,做出符合人性和道德的选择。 从社会层面来看,取他人卵子进行试管婴儿还可能引发一系列连锁反应。比如,会不会导致人们对生育的态度变得过于随意?如果获取卵子变得相对容易,会不会让一些人忽视了自身生殖健康的保护?这就好比如果停车规则变得宽松,大家可能就不会那么在意找正规停车位,从而导致交通秩序混乱。 我们还得考虑女性的权益保护。取卵过程并不是毫无风险的。取卵手术可能会引发一些并发症,比如感染、出血等。对捐赠卵子的女性来说,她们需要承受身体和心理上的双重压力。如果没有完善的保障机制,她们很可能成为弱势群体。 所以啊,在取他人卵子进行试管婴儿这个问题上,我们必须谨慎前行。一方面,要不断完善法律法规,让法律的“笼子”更加严密,堵住任何可能出现的漏洞。另一方面,要加强伦理教育和引导,让大家在道德层面形成正确的认知。只有法律和伦理携手共进,才能让试管婴儿技术在正确的轨道上发展,真正为那些有需要的家庭带来幸福,而不是引发更多的社会问题和伦理困境。 就像建造一座大厦,法律是坚固的框架,伦理是大厦里温暖的人文气息。只有两者相辅相成,才能构建起一个健康、和谐的社会环境,让试管婴儿技术这一医学奇迹更好地服务于人类。我们要在尊重生命、保护人权的基础上,探索出一条符合法律与伦理要求的道路,让每一个新生命的诞生都充满爱与希望,而不是伴随着争议和混乱。这样,我们才能在科技进步的道路上,既享受成果,又坚守住人类的道德底线和法律准则。 我们都期待着未来,能够找到一种更加完美的解决方案,既能满足那些不孕不育家庭的渴望,又能在法律和伦理的框架内,让一切都顺理成章、和谐美满。让每一个孩子都能在一个充满爱和秩序的环境中健康成长,让每一个家庭都能在合法、合情、合理的情况下,迎来属于他们的幸福小天使。

琴岛试管网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。