本文围绕试管婴儿中胎芽与胎心的健康关系展开探讨,阐述了胎芽和胎心的形成及意义,分析二者关联及影响因素,还提及保障措施,助力读者了解相关知识,提高试管婴儿成功率 。

试管婴儿胎芽与胎心的健康关系探讨

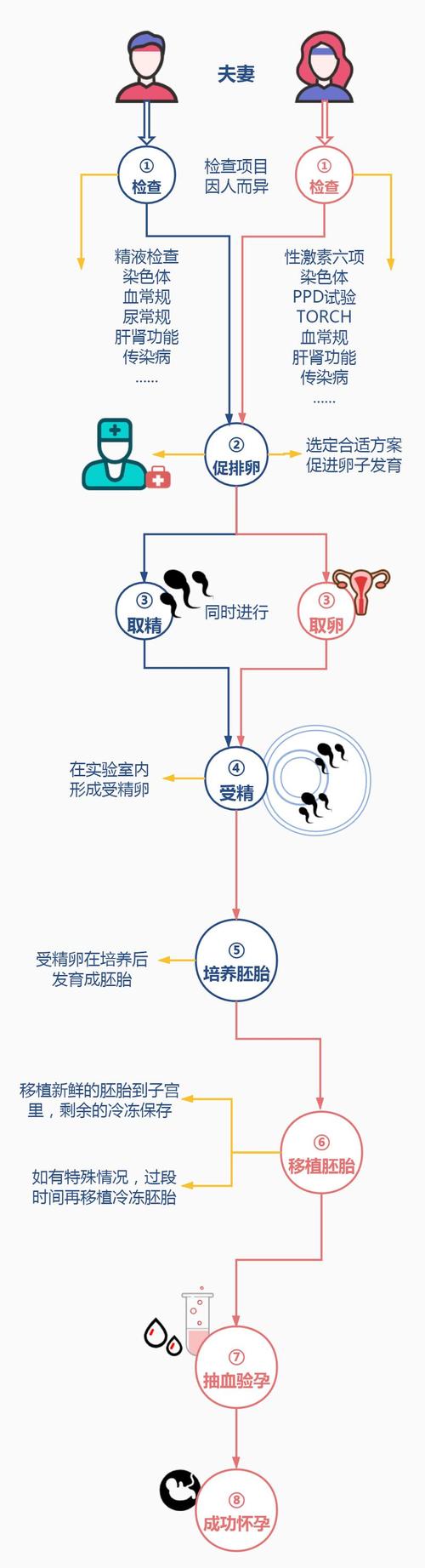

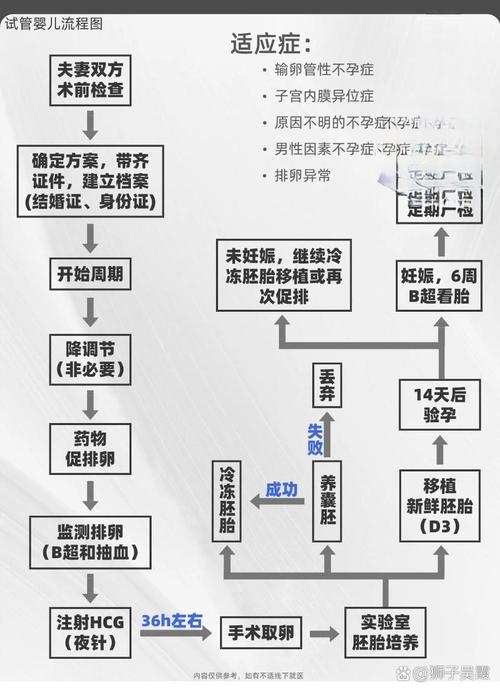

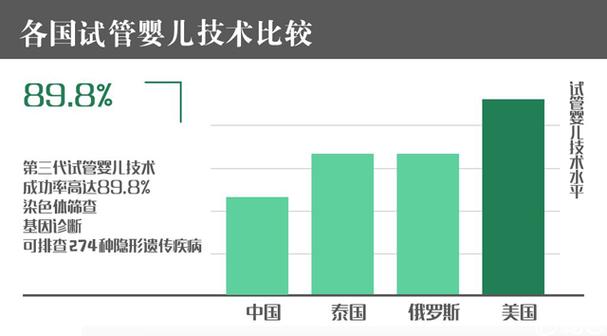

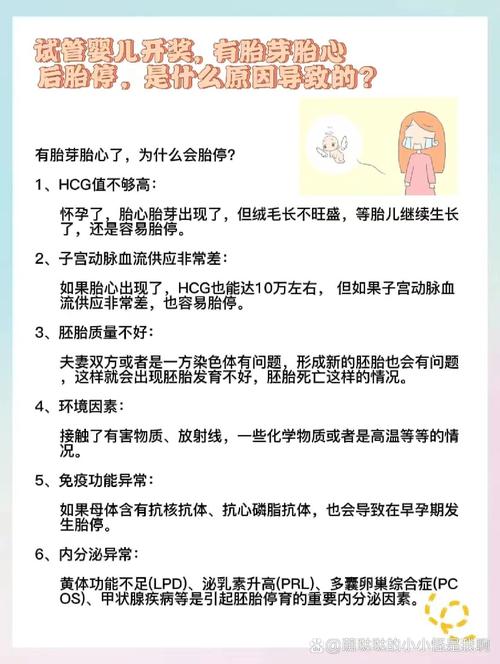

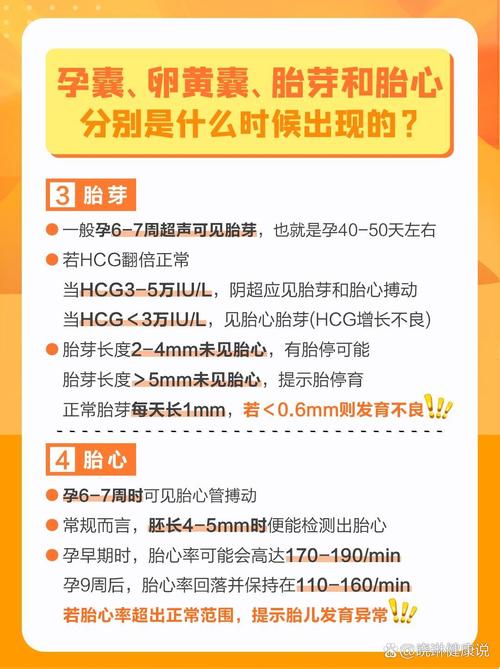

在当今社会,试管婴儿技术为众多渴望拥有孩子却面临生育困难的家庭带来了希望之光。对于通过试管婴儿孕育宝宝的家庭来说,胎芽和胎心的健康状况无疑是他们极为关注的焦点。这两者之间存在着千丝万缕的紧密联系,就好比盖房子,胎芽是房子的根基,而胎心则是房子里的生命跳动的象征。 首先,咱们来聊聊胎芽。胎芽是胚胎发育过程中的一个重要阶段,在试管婴儿胚胎移植后的一段时间里,胎芽开始逐渐形成。一般来说,在怀孕6到7周左右,通过超声检查就有可能看到胎芽。这就像是种子在土壤里开始发芽,是新生命成长的一个关键标志。据相关医学统计数据显示,在成功进行试管婴儿移植的案例中,约有70% - 80% 的胚胎在合适的时间内能够正常出现胎芽 。 |统计项目|数据范围| | ---- | ---- | |试管婴儿移植后正常出现胎芽的比例|70% - 80%| 胎芽的正常出现意味着胚胎的发育迈出了良好的第一步。如果胎芽发育异常,比如胎芽过小或者形态不规则,这往往可能暗示着胚胎存在某些潜在问题。曾经有一位患者,在试管婴儿移植后,按照正常时间进行超声检查时,发现胎芽比同孕周的正常胎芽明显偏小。后续的进一步检查发现,胚胎的染色体存在异常情况,最终导致了妊娠的失败。这就是一个典型的因为胎芽发育异常而影响妊娠结局的例子。 接下来,咱们再说说胎心。胎心,简单来说,就是胎儿的心跳,这是胎儿生命存在的最直接证据。一般在胎芽出现后的1到2周左右,就可以检测到胎心搏动。胎心就像是一个小鼓手,有节奏地跳动着,为新生命的成长助威。医学研究表明,在能够正常检测到胎芽的试管婴儿案例中,约有60% - 70% 的胚胎随后能够顺利检测到胎心 。 |统计项目|数据范围| | ---- | ---- | |正常出现胎芽后能顺利检测到胎心的比例|60% - 70%| 如果在应该出现胎心的时间没有检测到胎心搏动,这对于准妈妈和准爸爸来说,无疑是一个沉重的打击。这可能是由于多种原因造成的,比如胚胎自身的染色体异常、母体的内分泌失调、子宫内环境不佳等。 胎芽和胎心之间有着紧密的健康关系。胎芽是胎心出现的前提,如果胎芽发育不正常,那么胎心出现异常或者无法出现的概率就会大大增加。反过来,胎心的正常搏动也反映了胎芽发育的成果是良好的。可以说,胎芽和胎心就像是一对紧密合作的伙伴,共同为新生命的健康成长保驾护航。 在试管婴儿的过程中,为了确保胎芽和胎心的健康发育,准妈妈们需要格外注意很多方面。从生活习惯上来说,要保持规律的作息时间,就像时钟一样,每天按时睡觉、按时起床,保证充足的睡眠。饮食上也要特别讲究,要多吃新鲜的蔬菜水果,保证营养均衡,就像给胚胎这座小房子提供优质的建筑材料一样。同时,要避免接触有害物质,比如化学污染、辐射等,这些就像是小房子周围的“破坏分子”,会对胚胎发育造成不良影响。 从医疗角度来看,准妈妈们要严格按照医生的嘱咐,定期进行产检。产检就像是给胚胎发育过程进行的一次次“体检”,通过超声检查等手段,及时了解胎芽和胎心的发育情况。医生也会根据检查结果,对准妈妈的身体状况进行评估,必要时调整治疗方案。 另外,准妈妈们的心理状态也对胚胎发育有着不可忽视的影响。很多准妈妈在试管婴儿过程中,因为担心胚胎发育不好,心理压力巨大。这种过度的焦虑就像一片乌云,会笼罩在胚胎发育的“天空”上。研究发现,心理压力过大的准妈妈,其胚胎发育异常的概率要比心态平和的准妈妈高出约30% 。 |统计项目|数据范围| | ---- | ---- | |心理压力过大的准妈妈胚胎发育异常概率比心态平和的准妈妈高出比例|约30%| 所以,准妈妈们要学会放松心态,保持乐观积极的心情,相信自己和宝宝。 在试管婴儿领域,随着医学技术的不断进步,对于胎芽和胎心发育异常的诊断和处理方法也越来越完善。医生们可以通过更加先进的技术手段,比如基因检测等,提前发现胚胎可能存在的问题,并采取相应的措施。同时,对于那些因为各种原因导致胎芽或胎心发育异常的患者,医生也会给予专业的建议和指导,帮助他们调整身体状态,为下一次的尝试做好准备。 总之,试管婴儿胎芽与胎心的健康关系是一个复杂而又至关重要的话题。对于每一个通过试管婴儿孕育宝宝的家庭来说,了解胎芽和胎心的相关知识,积极做好孕期的各项保健工作,保持良好的心态,都是非常必要的。只有这样,才能最大程度地提高试管婴儿的成功率,迎接一个健康可爱的新生命的到来。就像精心呵护一朵娇嫩的花朵,只有给予它充足的阳光、水分和养分,它才能绽放出最美丽的光彩。希望每一个渴望宝宝的家庭都能如愿以偿,拥有属于自己的幸福小宝贝。

琴岛试管网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。