本文详细介绍了试管婴儿成功着床的关键标准,包括胚胎质量、子宫内膜状态、内分泌水平等,同时阐述了超声检查、血液检查等评估方法,旨在帮助读者全面了解相关知识,助力试管婴儿顺利进行。

试管婴儿成功着床的关键标准及评估方法

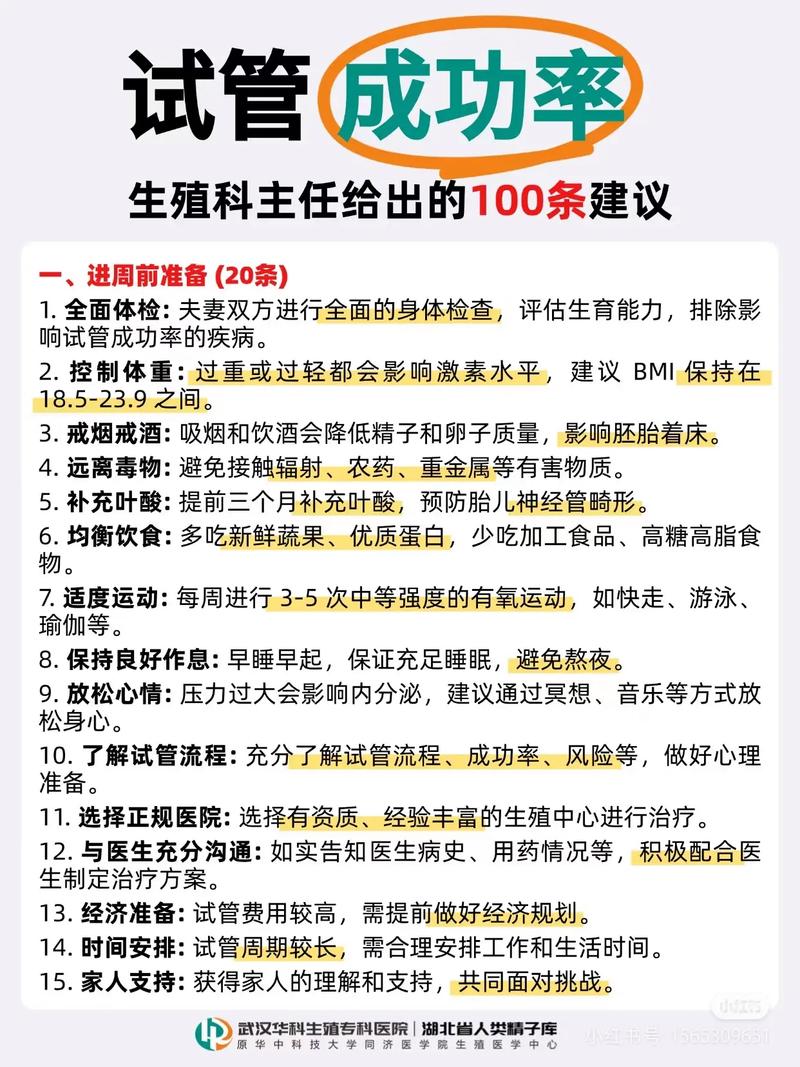

在当今社会,试管婴儿技术为许多渴望拥有孩子却面临生育困难的家庭带来了新的希望。然而,整个试管婴儿过程充满挑战,其中胚胎成功着床是极为关键的一步。那么,试管婴儿成功着床的关键标准有哪些,又该如何进行评估呢?咱们一起来深入了解一下。

首先,聊聊成功着床的关键标准。

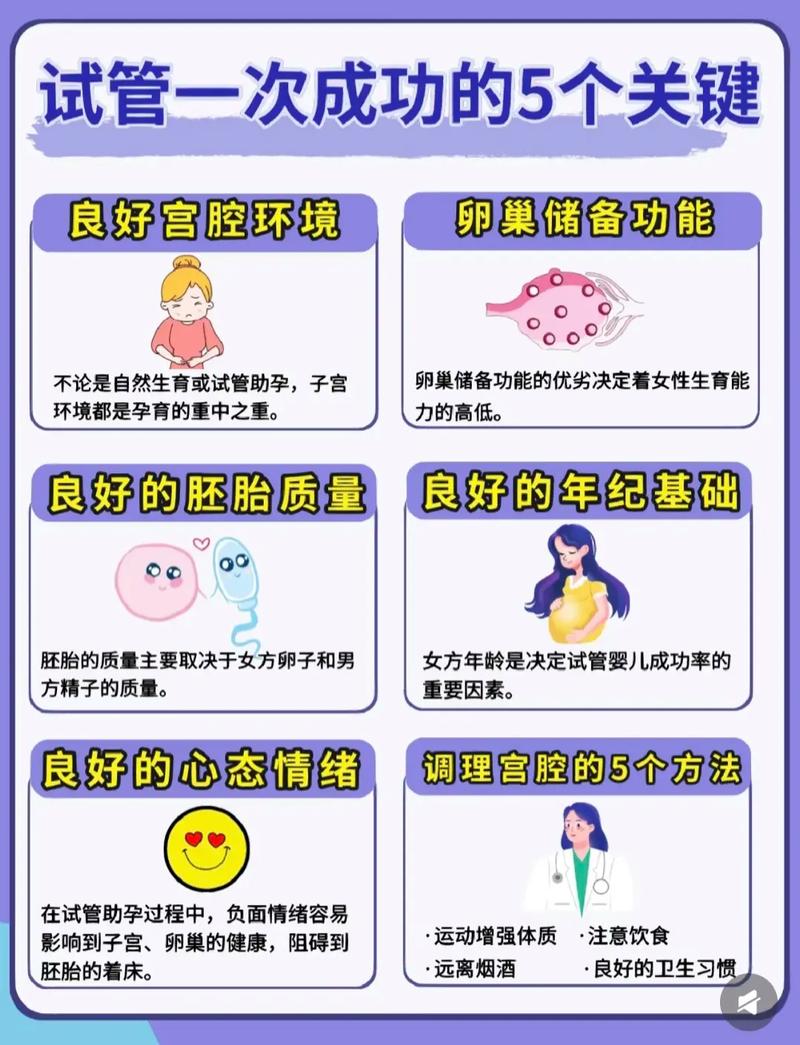

胚胎质量无疑是着床的核心要素之一。优质的胚胎就好比是一颗饱满、生命力旺盛的种子,更有可能在子宫这个“土壤”里扎根生长。一般来说,胚胎的形态、细胞数目以及碎片程度等都是衡量胚胎质量的重要指标。据相关数据统计,在试管婴儿周期中,优质胚胎的着床率相对较高。如下表所示:

| 胚胎质量等级 |

着床率 |

| 优质胚胎 |

50% - 60% |

| 普通胚胎 |

30% - 40% |

| 较差胚胎 |

10% - 20% |

从表格中可以明显看出,优质胚胎的着床优势十分显著。这是因为优质胚胎的染色体异常率相对较低,细胞的活性和发育潜能更好。打个比方,就像在一片田地里播种,饱满健康的种子更容易破土而出,茁壮成长。

子宫内膜的状态也不容忽视。子宫内膜就如同土壤,只有土壤肥沃、厚度适宜、血流丰富,胚胎这颗“种子”才能更好地着床。通常,子宫内膜厚度在8 - 12毫米之间,是比较适合胚胎着床的。有研究表明,当子宫内膜厚度低于7毫米时,着床率会明显下降。比如说,子宫内膜厚度为6毫米时,着床率可能只有20%左右;而当厚度达到10毫米时,着床率能提升到40% - 50%。这就好比土壤太贫瘠,种子很难汲取到足够的养分生根发芽。除了厚度,子宫内膜的血流情况也很重要。良好的血流能够为胚胎提供充足的营养物质和氧气,有助于胚胎的着床和发育。

内分泌水平同样对胚胎着床有着重要影响。女性体内的雌激素、孕激素等激素水平需要保持在一个合适的范围内。雌激素能够促进子宫内膜的生长和发育,孕激素则有助于维持子宫内膜的稳定性,为胚胎着床和发育创造良好的环境。就像一个精密的仪器,各个部件需要协调运作,激素水平也是如此,任何一种激素的失衡都可能影响胚胎的着床。例如,雌激素水平过低,可能导致子宫内膜生长不良;孕激素不足,则可能使子宫内膜提前脱落,不利于胚胎着床。

说完关键标准,再讲讲评估方法。

超声检查是目前临床上常用的评估胚胎着床的方法之一。在胚胎移植后的一段时间,通过超声检查可以直接观察到子宫内的情况。一般在移植后的2 - 3周左右进行第一次超声检查。如果在子宫内发现了妊娠囊,就可以初步判断胚胎已经着床。而且,通过超声还能观察到妊娠囊的大小、位置以及是否有胎芽和胎心搏动等情况,进一步了解胚胎的发育状况。就好比我们用一个“透视镜”,直接看到子宫里的“小生命”是否安营扎寨。

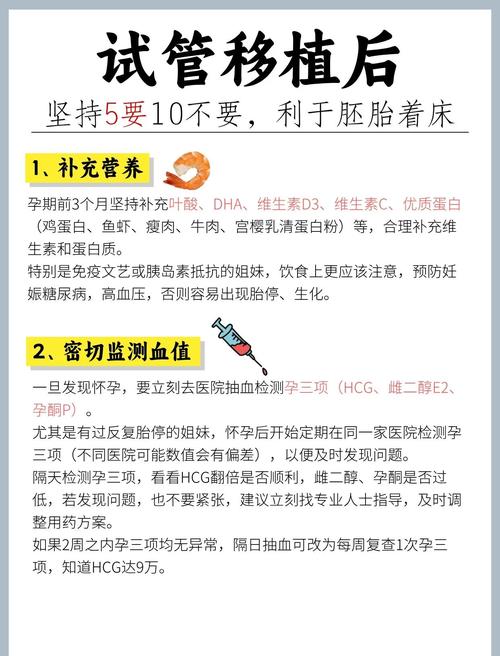

血液检查也是重要的评估手段。在胚胎移植后的10 - 14天左右,可以通过检测血液中的人绒毛膜促性腺激素(hCG)水平来判断胚胎是否着床。hCG是一种由胎盘滋养层细胞分泌的激素,当胚胎着床后,hCG水平会迅速升高。正常情况下,在着床后的早期,hCG水平每1.7 - 2天会翻倍增长。通过定期检测hCG水平的变化,医生可以了解胚胎的发育情况。例如,如果hCG水平增长缓慢或者不增长,可能提示胚胎发育存在问题。这就像是一个“信号器”,hCG的变化能及时向我们传递胚胎的“健康信号”。

除了超声和血液检查,医生还会结合患者的症状来综合评估。有些女性在胚胎着床后可能会出现一些轻微的症状,比如少量阴道出血、轻微腹痛、乳房胀痛等。不过,这些症状并不是每个女性都会出现,而且个体差异较大。有些女性即使胚胎成功着床,也可能没有任何明显的不适症状。所以,症状只能作为一种参考,不能作为判断胚胎着床的主要依据。

在实际的试管婴儿过程中,有这样一个案例。小张夫妇因为输卵管堵塞,选择了试管婴儿技术。在第一次移植时,由于胚胎质量一般,子宫内膜厚度也略薄,最终移植失败了。后来,医生针对他们的情况,调整了治疗方案,通过改善生活方式、药物调理等方法,提高了胚胎质量,同时使子宫内膜厚度达到了理想状态。在第二次移植后,通过超声检查和血液hCG检测,确认胚胎成功着床。如今,小张已经顺利生下了一个健康可爱的宝宝。这个案例充分说明了了解并满足胚胎成功着床的关键标准,以及正确运用评估方法的重要性。

试管婴儿成功着床涉及多个关键标准,胚胎质量、子宫内膜状态、内分泌水平等缺一不可。而超声检查、血液检查等评估方法则为我们及时了解胚胎着床情况提供了有力的支持。对于那些正在经历试管婴儿过程的夫妇来说,多了解这些知识,积极配合医生的治疗,保持乐观的心态,相信一定能增加成功的几率,迎来属于自己的“小天使”。愿每一个渴望宝宝的家庭都能梦想成真。

免责声明:

琴岛试管网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。