本文详细探讨了试管婴儿成功率的影响因素,如年龄、疾病、生活习惯和心理因素等,同时介绍了提升成功率的办法,包括选择医院、身体准备、心理调整和遵循医嘱等,为相关家庭提供参考。

探讨试管婴儿成功率:影响因素及提升办法

在当今社会,试管婴儿技术为许多渴望拥有孩子却面临生育困难的家庭带来了新的希望。但试管婴儿的成功率并非百分百,它受到多种因素的综合影响。了解这些影响因素以及掌握提升成功率的办法,对于那些正在考虑或已经踏上试管婴儿之路的家庭来说至关重要。

影响试管婴儿成功率的因素

1. 年龄因素

年龄是影响试管婴儿成功率的关键因素之一。女性的生育能力随着年龄的增长而逐渐下降。相关统计数据显示,如下表所示:

| 年龄阶段 | 试管婴儿成功率 |

|---|---|

| 25 - 30岁 | 50% - 60% |

| 31 - 35岁 | 40% - 50% |

| 36 - 40岁 | 30% - 40% |

| 40岁以上 | 20%以下 |

从表格中可以看出,25到30岁这个年龄段的女性,试管婴儿成功率相对较高,能达到50% - 60%。这是因为年轻女性的卵子质量较好,子宫环境也更适宜胚胎着床和发育。而随着年龄的增加,卵子的数量和质量都会下降,染色体异常的风险也会升高,从而导致试管婴儿的成功率降低。例如,我的一位朋友,38岁时进行试管婴儿,虽然前期各项准备工作都做得很充分,但最终因为胚胎染色体异常而失败。

2. 身体疾病

夫妻双方的身体疾病也会对试管婴儿成功率产生影响。以女性为例,如果患有子宫内膜异位症、多囊卵巢综合征等疾病,会影响卵子的质量和子宫内膜的容受性。像子宫内膜异位症,会导致盆腔内环境改变,影响胚胎着床。据统计,患有子宫内膜异位症的女性进行试管婴儿,成功率会比正常女性低10% - 20%。对于男性而言,如果存在严重的少弱精症等问题,也会降低受精的成功率。比如有的男性精子活力不足,在试管婴儿过程中,就可能无法使卵子顺利受精。

3. 生活习惯

不良的生活习惯同样不利于试管婴儿的成功。长期吸烟、酗酒、熬夜等行为会对生殖系统造成损害。吸烟会使女性卵巢功能下降,卵子质量变差;酗酒则可能影响精子和卵子的质量。有研究表明,长期吸烟的女性进行试管婴儿,成功率会比不吸烟女性低15%左右。而经常熬夜会导致内分泌失调,影响激素水平,干扰正常的生殖生理过程。我认识一个小伙子,平时喜欢熬夜打游戏,在准备进行试管婴儿前,检查发现精子质量不达标,后来通过调整生活习惯,才有所改善。

4. 心理因素

心理压力对试管婴儿成功率的影响也不容小觑。过度的焦虑、紧张等负面情绪会影响内分泌系统,进而影响子宫和卵巢的功能。许多夫妻在进行试管婴儿过程中,由于担心失败,心理压力过大,导致体内激素失衡,胚胎着床受到影响。有数据显示,心理状态良好的患者试管婴儿成功率比心理压力大的患者高出约15%。

提升试管婴儿成功率的办法

1. 选择合适的医院和医生

一家专业、经验丰富的医院和医生团队是提高试管婴儿成功率的重要保障。在选择医院时,要考察医院的硬件设施、医生的专业水平以及医院的成功率数据等。比如某些知名的大型生殖中心,拥有先进的胚胎培养设备和技术,医生们也有着丰富的临床经验,其试管婴儿成功率相对较高。我有个亲戚就是在一家口碑很好的医院进行试管婴儿,医生根据她的具体情况制定了个性化的方案,最终成功怀上了宝宝。

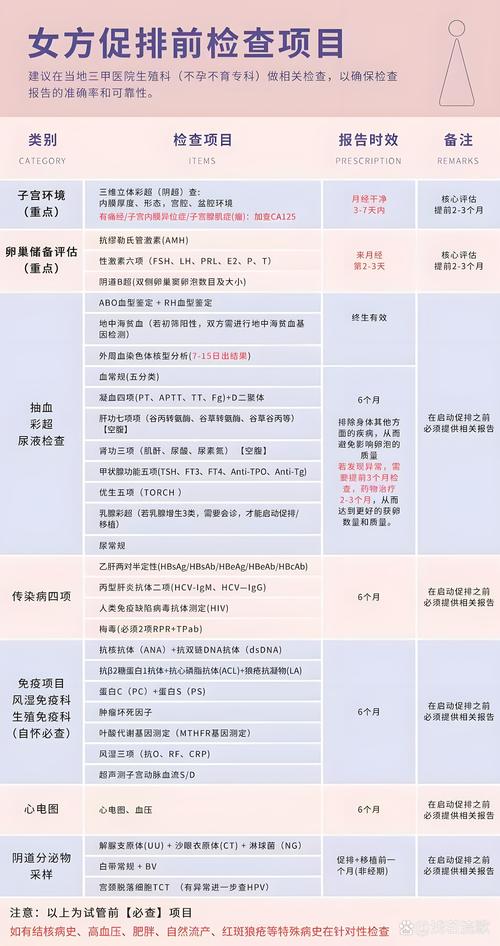

2. 做好身体准备

夫妻双方在进行试管婴儿前,要对身体进行全面检查和调理。女性要注重改善子宫内膜环境,多吃一些富含雌激素的食物,如豆类、谷类等,有助于子宫内膜的生长。同时,要适当运动,增强体质,提高身体的免疫力。男性则要注意提高精子质量,戒烟戒酒,避免高温环境,多吃富含锌、硒等微量元素的食物,如海鲜、坚果等。据研究,经过一段时间的身体调理,精子和卵子的质量都能得到一定程度的提升,从而提高试管婴儿的成功率。

3. 调整心理状态

保持良好的心理状态对于试管婴儿的成功至关重要。夫妻双方要学会缓解心理压力,可以通过听音乐、散步、瑜伽等方式放松身心。同时,要保持乐观积极的心态,相信医生的专业能力和自己的身体。我认识一对夫妻,在进行试管婴儿过程中,他们经常一起出去旅游,放松心情,把注意力从结果上转移开,最终成功迎来了自己的宝宝。

4. 遵循医嘱,按时用药和检查

在试管婴儿治疗过程中,一定要严格遵循医生的嘱咐,按时用药和进行各项检查。药物的使用对于调节激素水平、促进卵泡发育等起着关键作用。如果不按时用药,可能会影响整个治疗周期的效果。而定期检查可以及时发现问题,调整治疗方案。有些患者因为没有按时用药或者错过检查,导致治疗出现波折,影响了最终的成功率。

总之,试管婴儿成功率受到多种因素的影响,但通过了解这些因素并采取相应的措施,能够在一定程度上提高成功率。对于那些渴望拥有孩子的家庭来说,不要因为成功率的问题而过于焦虑,要积极面对,在医生的指导下,努力实现自己的生育梦想。

琴岛试管网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。