本文详细介绍了试管婴儿三代胚胎分级的标准,包括形态学和遗传学标准。同时阐述了其重要意义,如提高成功率、保障宝宝健康、助力个性化医疗方案制定等,为备孕夫妻提供专业知识参考 。

深入了解试管婴儿三代胚胎分级的标准与意义

在试管婴儿技术不断发展的今天,三代胚胎分级成为了许多备孕夫妻关注的焦点。这不仅关系到试管婴儿的成功率,也关乎着未来宝宝的健康。那么,三代胚胎分级到底有哪些标准?又有着怎样重要的意义呢?咱们一起来唠唠。 先来说说胚胎分级的标准。这可不是随便划分的,而是有着一套严谨且科学的体系。形态学标准

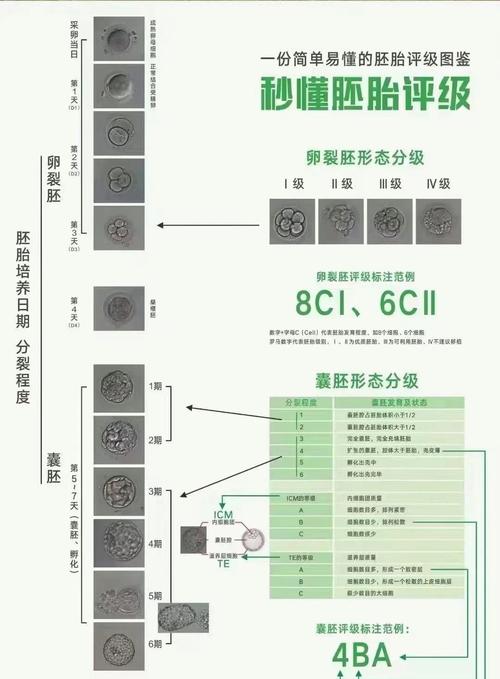

在众多的分级标准中,形态学评估是基础且直观的方法。一般来说,胚胎学家会在特定的时间点,借助高倍显微镜来观察胚胎的形态。就好比咱们挑选水果,会看看它的外观是不是饱满、有没有瑕疵一样。 比如卵裂期胚胎,会观察胚胎的细胞数量、细胞大小是否均匀、碎片程度等。正常情况下,在受精后的第2天,胚胎应该有4个细胞,第3天应该有8个细胞左右。细胞大小越均匀,碎片越少,这样的胚胎质量就越好。 再说说囊胚期胚胎,这个时候观察的指标就更多了。囊胚腔的大小、内细胞团和滋养层细胞的形态和数量等都是重要的考量因素。囊胚腔越大,内细胞团细胞数目多且紧密,滋养层细胞上皮细胞层由较多的细胞组成且结构致密,这样的囊胚就会被评为高质量囊胚。 这里给大家看一组数据统计: |胚胎发育阶段|优质胚胎比例(%)|一般胚胎比例(%)|较差胚胎比例(%)| | ---- | ---- | ---- | ---- | |卵裂期胚胎(第3天)|30 - 40|40 - 50|10 - 20| |囊胚期胚胎(第5 - 6天)|50 - 60|30 - 40|10 - 20| 从这个表格可以看出,不同发育阶段的优质胚胎比例是有所不同的。囊胚期胚胎由于发育更成熟,优质胚胎的比例相对卵裂期胚胎会高一些。遗传学标准(三代试管婴儿特有的)

三代试管婴儿技术,也叫胚胎植入前遗传学检测(PGT)。它的厉害之处在于,能够对胚胎的染色体和基因进行检测,看看胚胎有没有携带一些遗传性疾病的基因或者染色体异常。 比如说,某些家庭有特定的遗传性疾病,像地中海贫血、血友病等,通过三代试管婴儿的遗传学检测,就能提前筛选出没有携带致病基因的胚胎进行移植。这就好比给胚胎做了一次全面的“基因体检”,把那些可能有问题的胚胎排除掉,大大提高了生育健康宝宝的几率。 就拿地中海贫血来说,在一些高发地区,通过三代试管婴儿技术进行胚胎遗传学检测后,成功避免了许多携带地中海贫血基因的宝宝出生。相关数据显示,在这些地区,运用三代试管婴儿技术后,患有地中海贫血的新生儿出生率从原来的千分之五下降到了千分之一。这充分体现了遗传学标准在三代胚胎分级中的重要性。 了解了胚胎分级的标准,接下来咱们再聊聊它的意义。对试管婴儿成功率的影响

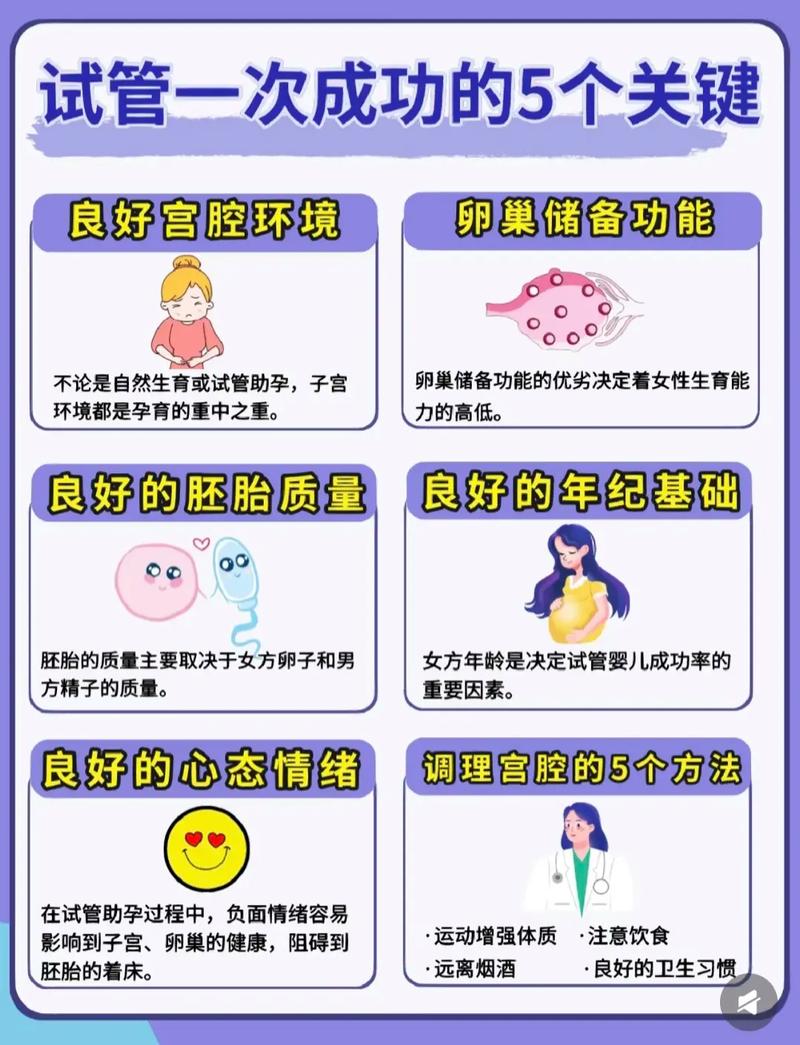

优质的胚胎就像是一颗好种子,种在肥沃的土地(子宫)里,更容易生根发芽。移植高质量的胚胎,试管婴儿的成功率会大大提高。比如说,移植优质囊胚的成功率可能在60% - 70%左右,而移植一般质量的胚胎,成功率可能就只有30% - 40%。这中间的差距还是很明显的。 医院在进行胚胎移植的时候,也会优先选择优质胚胎进行移植,这样能在一定程度上减少移植的次数,降低患者的身心负担和经济压力。想象一下,如果一次移植就能成功,谁还愿意经历多次的折腾呢?保障宝宝健康

这一点对于有遗传性疾病家族史的家庭尤为重要。三代胚胎分级中的遗传学检测,能够提前发现胚胎是否携带致病基因或者染色体异常,从而避免将有问题的胚胎移植到子宫内,防止患有严重遗传性疾病的宝宝出生。这不仅是对家庭负责,也是对社会负责。 打个比方,一个家庭如果有遗传性的智力障碍疾病,通过三代胚胎分级检测出胚胎携带相关致病基因,就可以选择不移植这个胚胎,转而选择健康的胚胎。这样一来,就能避免孩子出生后遭受疾病的折磨,也能让家庭避免陷入长期的痛苦和负担之中。个性化医疗方案制定

不同的患者,身体状况和胚胎情况都不一样。通过胚胎分级,医生可以更全面地了解患者的胚胎质量,从而制定出更加个性化的试管婴儿治疗方案。 比如说,如果患者的胚胎质量普遍较好,医生可能会考虑单胚胎移植,这样既能保证成功率,又能降低多胎妊娠的风险。而如果胚胎质量一般,医生可能会根据具体情况,调整移植胚胎的数量或者采用一些辅助治疗手段,来提高试管婴儿的成功率。 总的来说,试管婴儿三代胚胎分级的标准和意义是紧密相连的。严谨的分级标准为我们提供了准确判断胚胎质量的依据,而这些标准所带来的意义,无论是对提高试管婴儿成功率,还是保障宝宝健康,亦或是制定个性化医疗方案,都有着不可忽视的作用。对于那些正在经历试管婴儿过程的夫妻来说,了解这些知识,就像是在黑暗中点亮了一盏明灯,能让他们更加从容地面对未来的挑战。希望每一对渴望拥有宝宝的夫妻,都能在试管婴儿技术的帮助下,迎来属于自己的健康小天使。

琴岛试管网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。