本文详细解析了试管婴儿技术中胚胎的形成、发育、移植、着床以及胎儿进一步发育的过程,探讨了影响其发展的因素,阐述了该过程的重要意义,为渴望了解此技术的人提供全面知识。

试管婴儿技术中的胚胎与胎儿发展全解析

在现代医学领域,试管婴儿技术给众多渴望拥有孩子的家庭带来了新的希望。这项神奇的技术背后,胚胎与胎儿的发展过程充满了奥秘,也凝聚着无数科研人员和医护人员的心血。今天咱们就来好好唠唠试管婴儿技术里胚胎与胎儿的发展那些事儿。胚胎的形成与早期发育

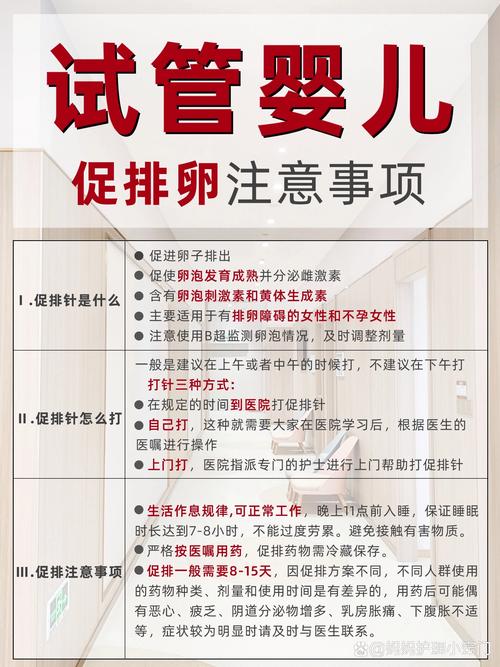

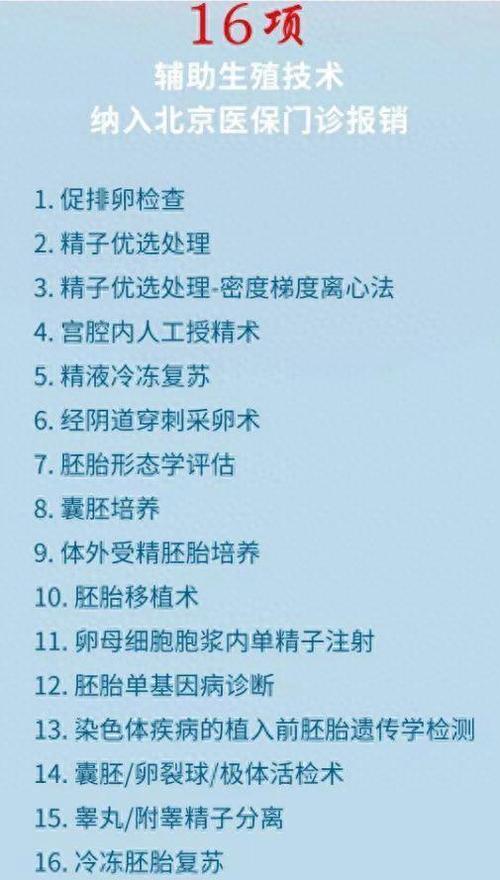

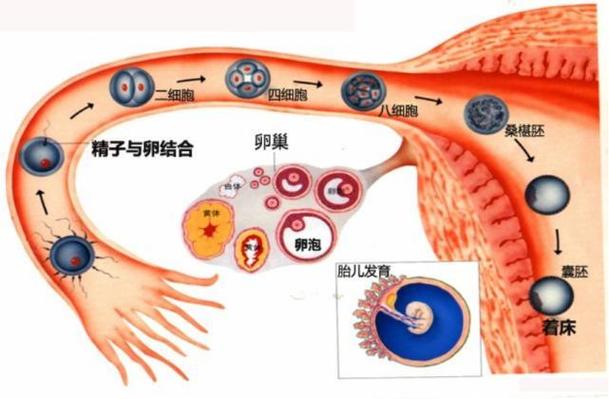

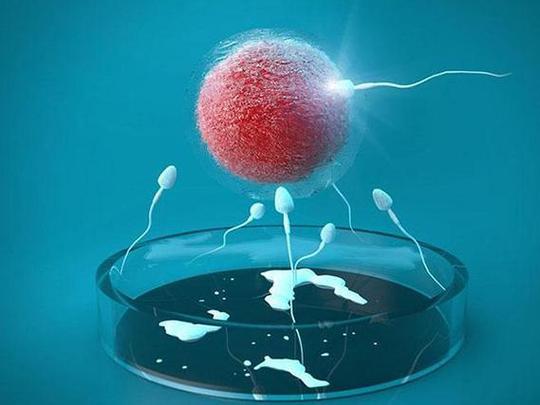

试管婴儿技术的第一步是取卵和取精。医生通过专业的手段,从女性卵巢中取出成熟的卵子,同时男性提供精子。之后,在实验室的培养皿里,让精子和卵子自然结合或者通过单精子注射技术使它们结合,形成受精卵。这个过程就像是一场生命的约会,精子和卵子成功相遇,开启了生命的旅程。 据相关统计数据显示,在试管婴儿治疗周期中,受精率大概在70% - 80%左右。以下是不同年龄段女性在试管婴儿治疗中受精率的具体数据:| 年龄 | 受精率 |

|---|---|

| 25 - 30岁 | 约80% |

| 31 - 35岁 | 约75% |

| 36 - 40岁 | 约70% |

胚胎移植与着床

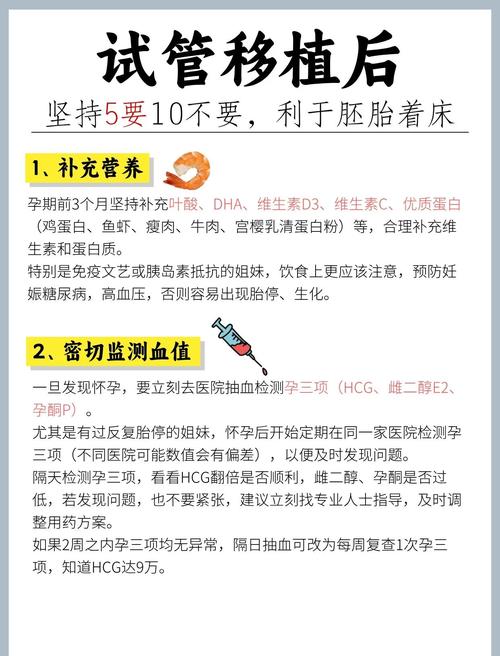

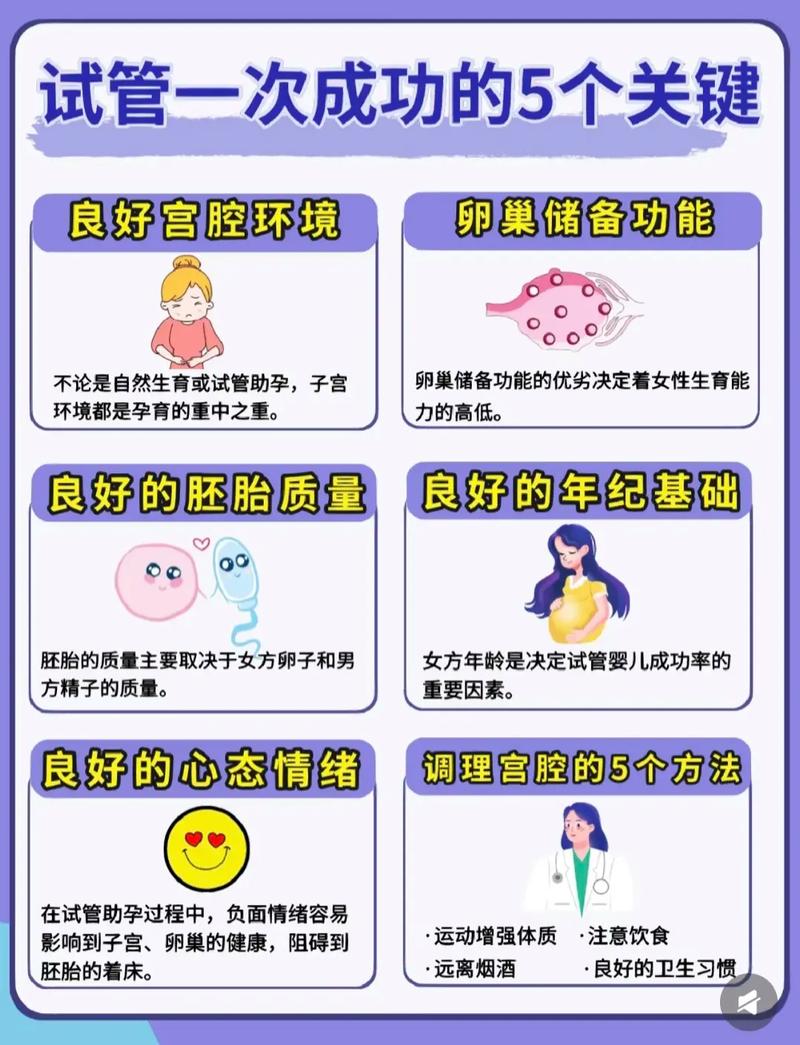

挑选好合适的胚胎后,就进入了胚胎移植阶段。医生会通过一根非常细的导管,将胚胎轻轻地送入女性的子宫腔内。这个过程就像是把一颗珍贵的种子种到肥沃的土壤里,希望它能在子宫这个“土壤”里扎根生长。 胚胎移植后,胚胎会在子宫内寻找合适的位置着床。着床是一个复杂而神奇的过程,一般发生在移植后的3 - 7天。据研究,着床率大概在30% - 50%左右。影响着床的因素有很多,比如胚胎的质量、子宫内膜的厚度和容受性、女性的内分泌状态等等。就像种子要在合适的土壤里才能发芽一样,胚胎也需要一个良好的子宫环境才能成功着床。 有些女性在胚胎着床后,可能会出现一些轻微的症状,比如少量的阴道出血、腹部轻微的坠胀感等,这被称为着床期出血和不适。不过,并不是每个女性都会有这些症状,而且这些症状也不是判断着床成功与否的绝对标准。胎儿的进一步发育

如果胚胎成功着床,那么就正式进入了胎儿发育阶段。怀孕第2 - 3周,受精卵已经在子宫内着床并开始逐渐发育成胚胎,这个时候胚胎开始形成原始的神经管,这是脑和脊髓的基础。 怀孕第4 - 8周,是胎儿发育的关键时期,各个主要器官如心脏、眼睛、耳朵、四肢等开始初步形成。就好比盖房子打地基一样,这个阶段的发育对于胎儿的健康至关重要。在这个时期,通过超声检查可以看到胎儿的胎芽和胎心搏动,这是胎儿健康发育的重要标志。 怀孕第9 - 12周,胎儿的身体各部分比例逐渐协调,外生殖器开始发育,但此时还不能通过超声准确判断胎儿的性别。胎儿的骨骼开始硬化,妈妈可能会开始感觉到一些轻微的身体变化,比如早孕反应,像恶心、呕吐、食欲不振等症状可能会逐渐减轻。 怀孕13 - 28周,胎儿进入了快速生长期。妈妈的肚子会明显隆起,能感觉到胎动。这个时候胎儿的各个器官功能不断完善,通过超声检查可以对胎儿进行详细的结构筛查,看看胎儿是否存在结构上的异常。据统计,在这个阶段进行的超声筛查中,胎儿结构异常的发现率大概在1% - 2%左右。 怀孕29 - 40周,胎儿继续长大,皮下脂肪不断堆积,皮肤变得更加光滑。胎儿的肺部在这个阶段逐渐成熟,为出生后呼吸做好准备。到了怀孕晚期,妈妈可能会出现一些生理性的变化,比如水肿、假性宫缩等。影响胚胎与胎儿发展的因素

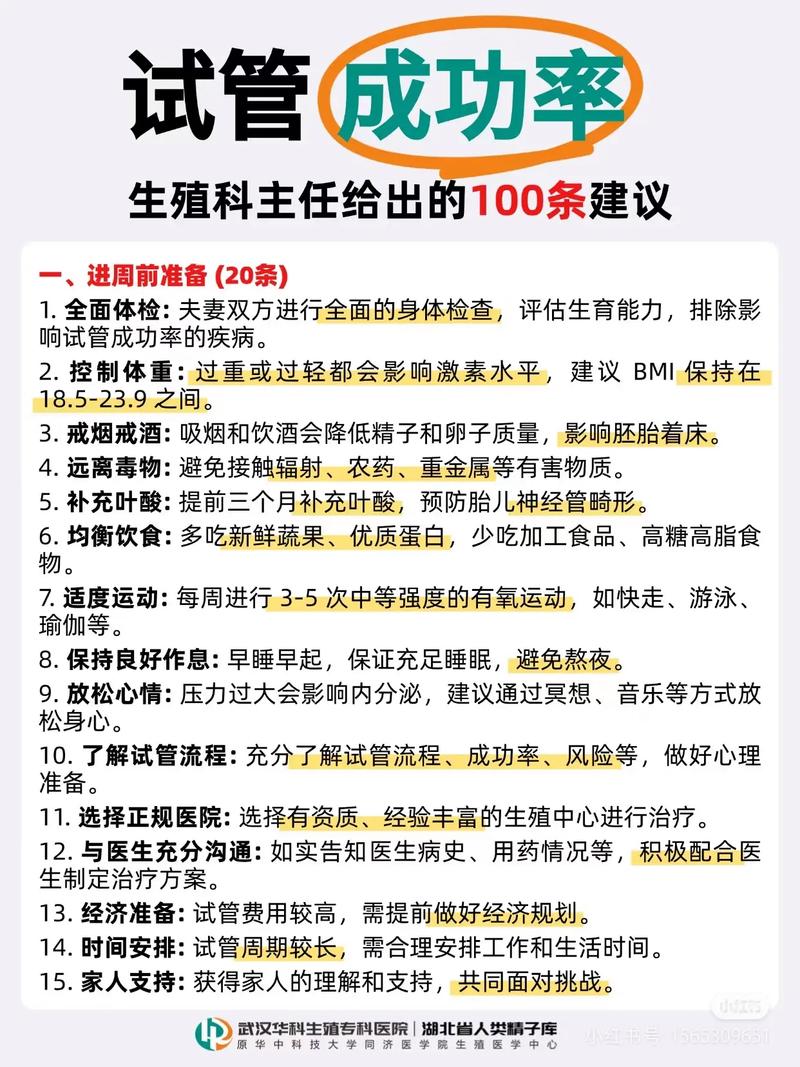

年龄是一个非常重要的因素。随着女性年龄的增长,卵子的质量会逐渐下降,染色体异常的概率也会增加,这会影响受精卵的形成、胚胎的发育以及着床的成功率。就像水果放久了会慢慢变质一样,年龄大了,卵子的“品质”也会受到影响。 此外,生活方式也对胚胎和胎儿的发展有着不可忽视的影响。长期吸烟、酗酒、熬夜等不良生活习惯,可能会导致内分泌失调、身体免疫力下降,从而影响胚胎的发育。另外,心理压力过大也可能会对试管婴儿的成功率产生负面影响。心理压力就像一块大石头,压在身上会让身体的各种机能都受到影响。 还有一些疾病因素,比如多囊卵巢综合征、子宫内膜异位症、甲状腺疾病等,都会影响女性的生殖内分泌环境,进而影响胚胎的发育和着床。试管婴儿技术中胚胎与胎儿发展的意义

试管婴儿技术中的胚胎与胎儿发展过程,不仅是生命的奇迹,更是医学进步的体现。它为那些因为各种原因无法自然受孕的夫妻提供了拥有自己孩子的机会,让无数家庭圆了生育梦。 同时,对胚胎与胎儿发展过程的深入研究,也有助于我们更好地了解人类生命的奥秘,为预防和治疗一些先天性疾病提供了新的思路和方法。就好比我们通过观察一颗种子的成长过程,了解它在成长中可能遇到的问题,从而提前做好预防措施,让它能够茁壮成长。 总之,试管婴儿技术中的胚胎与胎儿发展是一个复杂而又神奇的过程,每一个环节都凝聚着生命的力量和医学的智慧。希望随着科技的不断进步,这项技术能够帮助更多的家庭迎来健康可爱的宝宝。

琴岛试管网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。