本文详细解析了试管婴儿容易失败的原因,包括年龄、胚胎质量等因素,并针对这些原因提出了相应的应对措施,旨在帮助有需求的家庭更好地了解试管婴儿,提高成功几率。

解析试管婴儿最容易失败的原因及应对措施

在当今社会,试管婴儿技术给众多渴望拥有孩子却面临生育困难的家庭带来了希望的曙光。然而,并非每一次试管婴儿的尝试都能顺利成功,失败的情况也并不少见。了解试管婴儿容易失败的原因以及相应的应对措施,对于那些正在经历或准备踏上这条求子之路的家庭来说,至关重要。

试管婴儿失败的常见原因

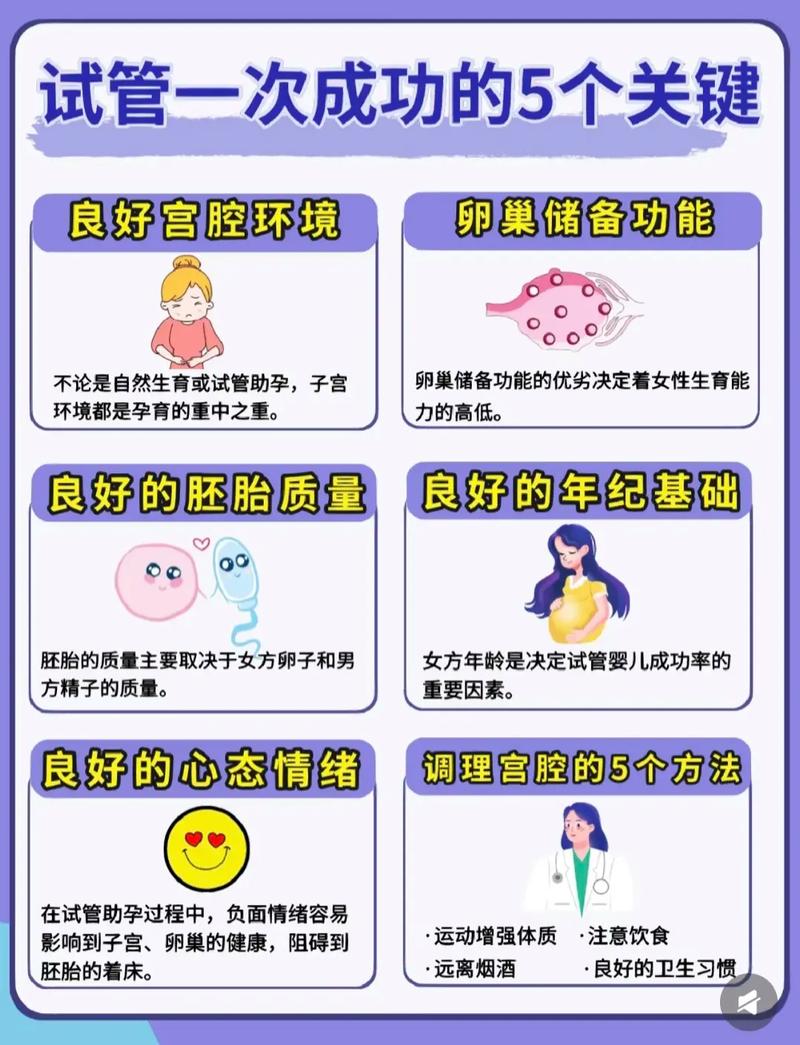

1. 年龄因素

年龄可以说是影响试管婴儿成功率的“头号杀手”。随着女性年龄的增长,卵巢功能逐渐衰退,卵子的数量和质量都会大打折扣。相关数据显示,

| 年龄区间 | 试管婴儿成功率 |

|---|---|

| 25 - 30岁 | 50% - 60% |

| 31 - 35岁 | 40% - 50% |

| 35 - 40岁 | 30% - 40% |

| 40岁以上 | 20%以下 |

2. 胚胎质量问题

胚胎质量的好坏直接关系到试管婴儿能否成功着床并顺利发育。胚胎质量受到多种因素影响,除了刚才提到的年龄导致的卵子质量问题外,精子的质量同样不可忽视。如果精子活力不足、形态异常等,都可能影响受精卵的质量,进而导致胚胎发育不良。比如张先生和他的妻子,在做试管婴儿时,医生发现张先生的精子畸形率较高,即使成功受精形成胚胎,在植入子宫后,也很难顺利着床,最终导致试管婴儿失败。

3. 子宫内膜因素

子宫内膜就如同种子生长的土壤,如果土壤贫瘠或者有问题,再好的种子也难以生根发芽。子宫内膜过薄、过厚或者存在病变,都不利于胚胎着床。有研究表明,当子宫内膜厚度低于7mm时,胚胎着床率会明显降低。例如王女士,她在进行试管婴儿前检查发现子宫内膜过薄,医生尝试了多种方法增厚内膜,但效果并不理想,胚胎植入后就像没有扎根的幼苗,最终无法继续发育。

4. 免疫因素

人体的免疫系统有时候会把胚胎当作“外来侵略者”进行攻击,这就是免疫因素导致的试管婴儿失败。当母体免疫系统出现异常,产生抗胚胎抗体等情况时,胚胎在子宫内就难以正常生存。曾经有一对夫妻,多次试管婴儿失败,后来经过详细检查,发现女方体内存在抗胚胎抗体,正是这个原因使得胚胎一次次无法在子宫内着床。

5. 心理压力因素

很多人可能想不到,心理压力也会对试管婴儿的成功率产生重大影响。过大的心理压力会影响内分泌系统,导致激素失衡,从而干扰胚胎的着床和发育。有调查显示,心理压力较大的试管婴儿患者,其成功率比心态平和的患者低约20% - 30%。比如赵女士,从决定做试管婴儿开始,就一直处于高度紧张的状态,每天都担心失败,这种心理状态使得她体内的激素水平紊乱,即便胚胎质量不错,也没能成功怀孕。

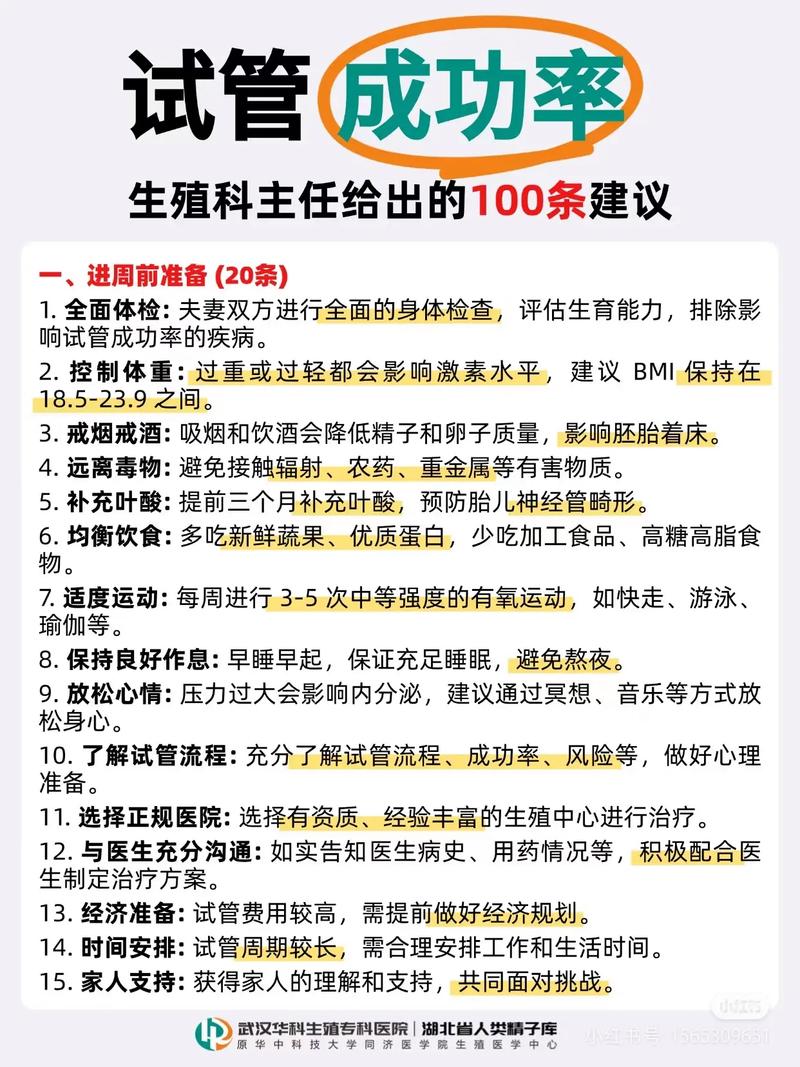

应对试管婴儿失败的措施

1. 针对年龄因素

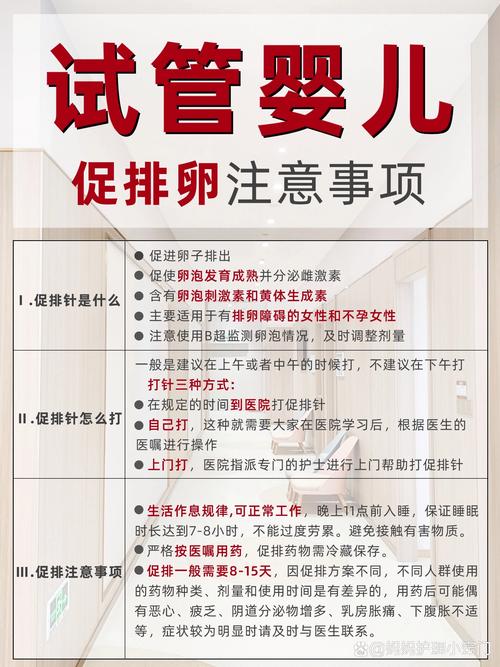

如果年龄偏大,女性在准备做试管婴儿前,可以通过一些方式来改善卵巢功能。比如保持健康的生活方式,均衡饮食,多吃富含维生素、蛋白质和抗氧化物质的食物,像新鲜的蔬菜水果、鱼类等。同时,适当进行运动,如瑜伽、散步等,有助于提高身体机能。另外,也可以在医生的指导下,服用一些药物来调节卵巢功能,提高卵子质量。

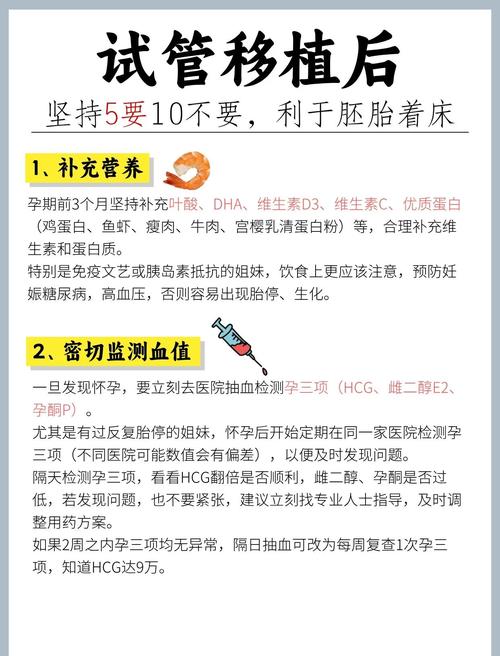

2. 提升胚胎质量

对于胚胎质量问题,夫妻双方在备孕期间就要格外注意。男性要戒烟戒酒,避免长期熬夜,适当增加富含锌、硒等微量元素的食物摄入,如牡蛎、坚果等,有助于提高精子质量。女性除了保持良好生活习惯外,还可以补充叶酸等营养物质。在试管婴儿过程中,医生也会根据具体情况,采用更先进的胚胎培养技术,挑选出质量更好的胚胎进行移植。

3. 改善子宫内膜

如果子宫内膜存在问题,首先要积极治疗相关疾病。比如子宫内膜炎等炎症,要进行抗炎治疗。对于子宫内膜过薄的情况,可以通过补充雌激素等药物来促进内膜生长。同时,也可以尝试一些中医疗法,如针灸、中药调理等,改善子宫的血液循环,为胚胎着床创造更好的条件。

4. 解决免疫问题

当发现是免疫因素导致试管婴儿失败时,需要进行针对性的免疫治疗。医生可能会根据具体情况,使用免疫抑制剂等药物来调节母体的免疫系统,降低对胚胎的排斥反应。此外,还可以通过主动免疫治疗,如接种疫苗等方式,帮助母体建立对胚胎的免疫耐受。

5. 缓解心理压力

心理压力的缓解对于提高试管婴儿成功率至关重要。患者可以通过多种方式放松心情,比如听音乐、看电影、与朋友聊天等。也可以参加一些专门为试管婴儿患者组织的心理支持小组,在那里与有相同经历的人交流分享,互相鼓励。同时,家人的支持也非常重要,丈夫要给予妻子更多的关心和理解,共同面对这个过程中的困难。

试管婴儿之路充满了挑战和不确定性,但只要我们了解可能导致失败的原因,并采取有效的应对措施,就能够增加成功的机会。每一个渴望拥有孩子的家庭都在这条路上付出了巨大的努力,希望大家都能迎来属于自己的幸福和圆满。

琴岛试管网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。