本文围绕试管婴儿技术展开,讲述了输卵管障碍对生育的影响,通过实例介绍试管婴儿助孕过程、成功率等,同时指出其费用、风险等问题,旨在为因输卵管问题不孕的夫妻提供参考。

探索试管婴儿技术:突破输卵管障碍的生育新方式

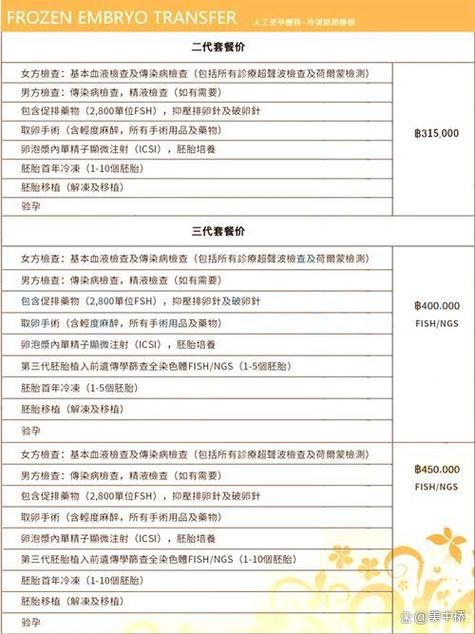

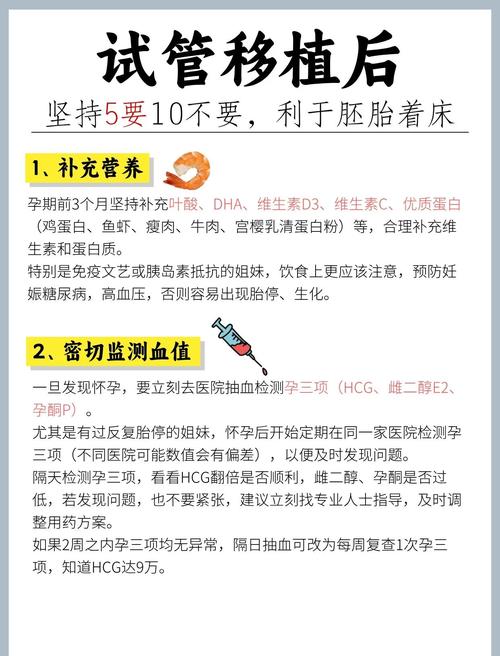

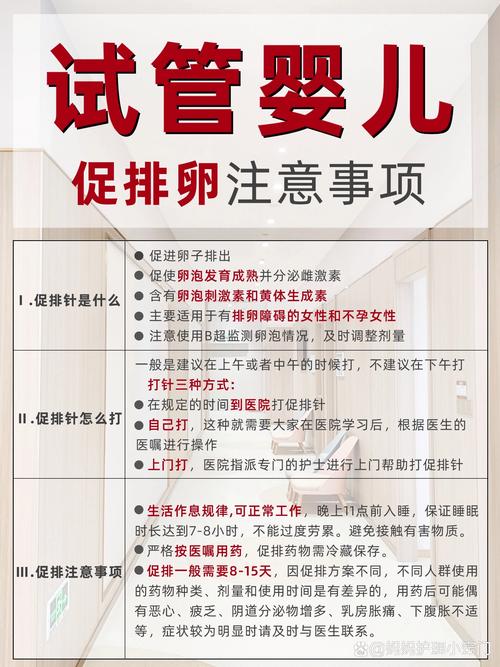

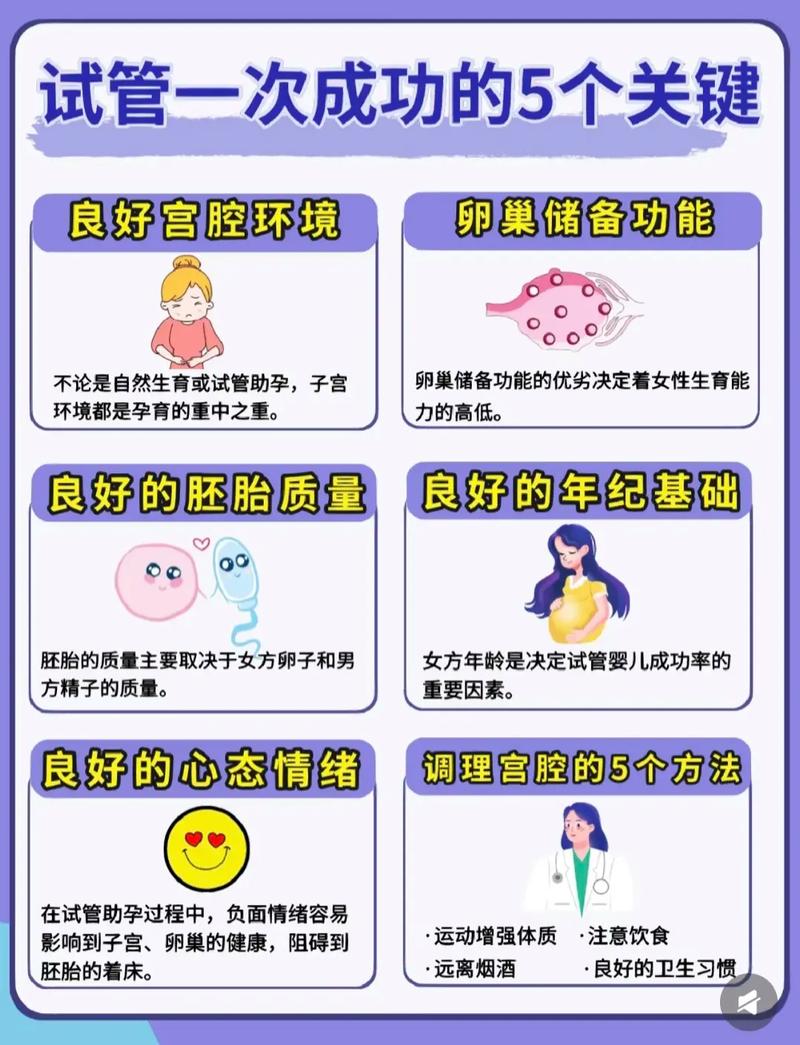

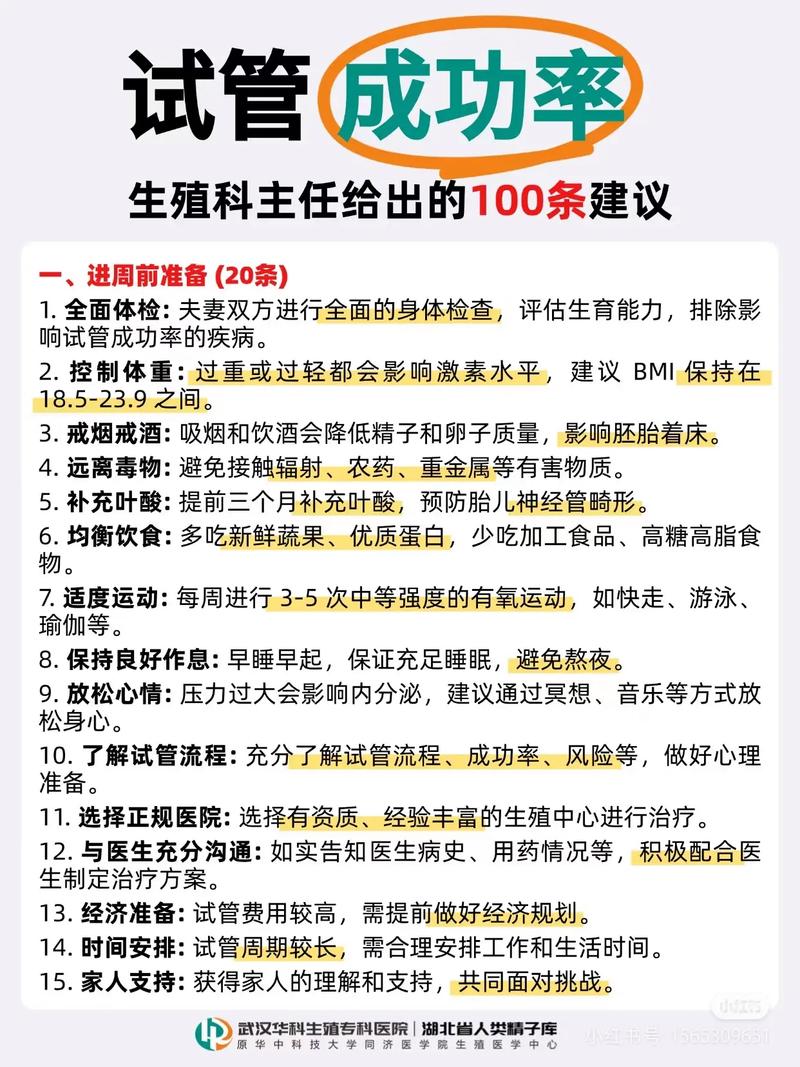

在咱们中国人的传统观念里,生儿育女那可是人生大事,一家人都盼着能有个健康可爱的宝宝,享受天伦之乐。可现实中,总有一些夫妻因为各种原因面临生育难题,其中输卵管障碍就是很常见的一种。不过呢,随着科技的发展,试管婴儿技术给这些家庭带来了新的希望。 先来说说输卵管障碍是怎么回事儿。输卵管啊,就好比是精子和卵子相遇的“鹊桥”,是受精卵形成后通往子宫的“高速路”。一旦这条“路”出了问题,比如堵塞、粘连,精子和卵子就很难碰面,自然受孕也就变得困难重重。据相关统计数据显示,在女性不孕的原因中,输卵管因素大概占到了25% - 35%。 |原因|占比| | ---- | ---- | |输卵管因素|25% - 35%| |排卵障碍|25%左右| |子宫因素|10% - 15%| |其他|剩余比例| 很多患有输卵管障碍的夫妻,四处求医问药,尝试了各种方法,中药调理、手术治疗等等,过程那叫一个艰辛。有的夫妻跑了好多家医院,吃了无数的苦药,可还是没能如愿怀上宝宝。我认识一对夫妻,小丽和她老公,结婚都五年了,一直想要个孩子。小丽被查出输卵管堵塞后,先是喝了好几个月的中药,每天都要忍受中药的苦味,可是一点效果都没有。后来又做了输卵管疏通手术,术后满怀希望地备孕,结果还是一次次失望。这两口子别提多沮丧了,家里的气氛也变得压抑起来。 就在他们快要绝望的时候,听说了试管婴儿技术。这就不得不讲讲试管婴儿技术到底是怎么一回事儿了。试管婴儿可不是在试管里长大的婴儿哦,简单来说,就是把女方的卵子和男方的精子从身体里取出来,放在实验室的培养皿里,让它们自然结合或者通过技术手段帮助它们结合形成受精卵,然后再把受精卵培养成胚胎,最后挑选健康的胚胎移植到女方的子宫里,让胚胎在子宫里着床、发育,就跟自然受孕后的过程一样。 试管婴儿技术对于输卵管障碍的患者来说,简直就是“救星”。因为它跳过了输卵管这个“故障路段”,直接在体外让精子和卵子完成“约会”,大大提高了受孕的几率。还是拿小丽他们夫妻来说,在了解了试管婴儿技术后,他们决定试一试。经过一系列的检查、促排卵、取卵、取精、胚胎培养等复杂的过程,小丽终于成功怀上了宝宝。整个过程虽然也不容易,小丽要经历打针、取卵的痛苦,心理压力也特别大,但是当听到医生说怀孕的那一刻,两口子激动得热泪盈眶。 从医学角度来看,试管婴儿技术经过这么多年的发展,已经越来越成熟了。成功率也在不断提高,当然啦,成功率受到很多因素的影响,比如患者的年龄、卵巢功能、胚胎质量等等。一般来说,年轻、身体状况好的患者,试管婴儿的成功率相对较高。相关数据表明,35岁以下的女性做试管婴儿,成功率大概能达到50% - 60%;35 - 40岁的女性,成功率在30% - 40%左右;而40岁以上的女性,成功率可能就只有20%左右了。 |年龄|成功率| | ---- | ---- | |35岁以下|50% - 60%| |35 - 40岁|30% - 40%| |40岁以上|20%左右| 不过,试管婴儿技术也不是万能的,它也有一些需要我们注意的地方。首先,费用方面,做一次试管婴儿的费用可不低,一般在3 - 8万元不等,这对于很多家庭来说是一笔不小的开支。而且不是一次就能成功的,如果失败了,可能还需要再次进行,费用也就更高了。其次,试管婴儿的过程中,女性要经历一些有创的操作,比如取卵,这可能会带来一些并发症,像感染、出血等等,虽然发生的概率比较低,但也不能掉以轻心。另外,多胎妊娠的风险也相对较高,多胎妊娠会给孕妇和胎儿带来更多的健康风险,比如早产、妊娠高血压、糖尿病等等。 尽管试管婴儿技术存在一些问题,但它确实为那些因为输卵管障碍等原因无法自然受孕的夫妻打开了一扇通往幸福的大门。对于这些家庭来说,只要有一丝希望,他们都愿意去尝试。现在,越来越多的家庭通过试管婴儿技术拥有了自己的宝宝,看着一个个可爱的小生命诞生,那种喜悦是无法用言语来形容的。 在这个科技飞速发展的时代,试管婴儿技术还在不断进步和完善。相信未来,它会更加安全、高效,能够帮助更多的家庭实现生育梦想,让更多的夫妻感受到为人父母的幸福和喜悦。就像那句老话说的,“办法总比困难多”,只要我们不放弃希望,总会迎来新的转机。 所以啊,那些正在为生育问题烦恼的夫妻们,不要灰心丧气。如果是输卵管障碍导致的不孕,不妨多了解一下试管婴儿技术,说不定它就能成为你们开启幸福家庭生活的一把钥匙呢。当然啦,在决定做试管婴儿之前,一定要和医生充分沟通,了解清楚各种情况,做好充分的准备,以最好的状态迎接新生命的到来。毕竟,每一个小生命都是上天赐予的珍贵礼物,我们都要好好地去珍惜和期待。

琴岛试管网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。