本文讲述了试管婴儿从一代到四代的技术演变,包括各代技术的诞生背景、原理及成功率等,还探讨了其未来发展方向,展现了该技术为不孕家庭带来希望及面临的挑战与突破。

试管婴儿的演变:从一代到四代的技术进步与未来发展

在咱们老百姓的传统观念里,生孩子那就是夫妻自然结合的事儿。可随着医学技术的发展,试管婴儿这项技术给很多因为各种原因难以自然受孕的家庭带来了希望。今天啊,咱们就唠唠试管婴儿从一代到四代的技术进步,还有它未来的发展方向。第一代试管婴儿:开启辅助生殖大门

第一代试管婴儿技术,简单来说,就是把女方的卵子和男方的精子都取出来,放在体外的培养液里,让它们自然结合,就像在体外给它们创造了一个“约会场所”。这个技术的诞生可不容易,在1978年,世界上第一例通过第一代试管婴儿技术诞生的宝宝在英国出生,这一消息当时可是轰动了全世界。 那为什么会出现第一代试管婴儿技术呢?其实啊,主要是针对一些女性输卵管堵塞等问题导致的不孕。这些女性的卵子没办法正常和精子在输卵管里“碰面”,第一代试管婴儿技术就打破了这个限制。根据相关统计,在这项技术应用的早期,成功率大概在20% - 30%左右。| 年份 | 第一代试管婴儿技术应用情况 | 成功率 |

|---|---|---|

| 1978年 | 世界首例通过该技术诞生宝宝 | 约20% - 30% |

第二代试管婴儿:解决男性不育难题

随着时间的推移,人们发现第一代试管婴儿技术对于一些男性不育问题效果不太好。比如说,有些男性精子数量少或者精子活力差,在体外自然结合的时候,精子很难竞争到和卵子结合的机会。这时候,第二代试管婴儿技术就应运而生了。 第二代试管婴儿技术又叫卵胞浆内单精子注射,就是用一根很细的针,直接把单个精子注射到卵子里面,帮助它们结合。这就像是给那些“不太争气”的精子开了个“绿色通道”,直接把它送到卵子身边。 这项技术在1992年首次应用成功,大大提高了男性不育患者的生育几率。统计数据显示,第二代试管婴儿技术应用后,针对男性不育问题的受孕成功率提升到了30% - 40%左右。| 年份 | 第二代试管婴儿技术应用情况 | 成功率 |

|---|---|---|

| 1992年 | 首次应用成功 | 约30% - 40% |

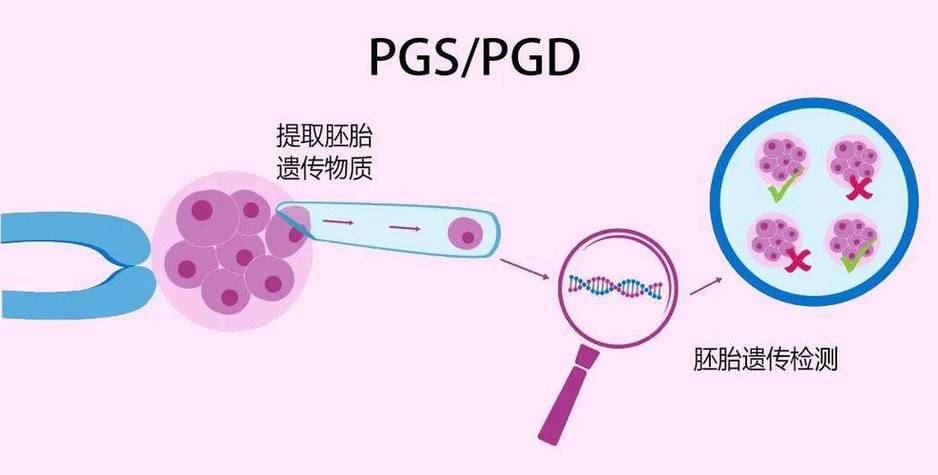

第三代试管婴儿:优生优育的新选择

前面两代试管婴儿技术主要解决的是受孕问题,而第三代试管婴儿技术在这个基础上,更注重优生优育。它在胚胎移植到母体之前,会对胚胎进行基因检测,看看胚胎有没有携带一些遗传性疾病的基因。 就好比我们在挑选一件重要的“宝贝”之前,先仔细检查一下它有没有瑕疵。通过这种方式,可以避免一些有严重遗传疾病的胚胎被移植到母体,从而大大降低了新生儿患有遗传性疾病的风险。 第三代试管婴儿技术从2000年左右开始广泛应用。相关数据表明,采用第三代试管婴儿技术后,患有某些遗传性疾病的新生儿出生率明显降低,比如对于一些常见的单基因遗传病,预防成功率能达到90%以上。| 年份 | 第三代试管婴儿技术应用情况 | 对遗传性疾病预防成功率 |

|---|---|---|

| 2000年左右 | 开始广泛应用 | 对于常见单基因遗传病约90%以上 |

第四代试管婴儿:前沿探索与争议并存

第四代试管婴儿技术相对来说比较新,也存在一些争议。它主要是针对一些高龄女性或者卵子质量不好的女性。简单说,就是把高龄女性卵子的细胞核取出来,放到一个年轻健康女性卵子的细胞质里,然后再和精子结合。 这项技术的初衷是想利用年轻卵子的细胞质来改善高龄女性卵子的质量,提高受孕成功率。不过,由于涉及到一些伦理和技术安全性问题,目前在很多国家和地区都受到严格的限制甚至禁止。在伦理方面,有人担心这样会改变孩子的遗传物质,引发一系列伦理争议。 虽然第四代试管婴儿技术还处于探索阶段,但它也代表了医学研究的一个方向,科学家们也在努力寻找解决伦理和技术问题的方法,希望未来能更好地服务于有需要的家庭。未来发展方向

随着科技的不断进步,试管婴儿技术未来肯定还有很大的发展空间。一方面,成功率肯定会继续提高。科学家们会不断研究优化培养胚胎的条件,提高胚胎的着床率和发育率。另一方面,对于安全性和伦理问题的研究也会更加深入,确保技术在符合道德和法律规范的前提下不断发展。 而且,随着基因编辑技术等新兴技术的发展,说不定未来在试管婴儿领域还会有更多的突破。也许能更精准地预防各种疾病,让每个通过试管婴儿技术诞生的宝宝都能更加健康快乐地成长。 总之,试管婴儿技术从一代到四代的演变,是医学不断进步的体现,它给无数家庭带来了希望。虽然在发展过程中遇到了一些问题和争议,但相信在科学家们的努力下,这项技术会越来越完善,为更多有需要的家庭造福。咱们老百姓也能看到更多幸福美满的家庭因为这项技术而诞生。就像那句话说的,科技改变生活,在试管婴儿技术上体现得那可是实实在在的!

琴岛试管网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。