本文详细介绍了试管婴儿二代技术,即卵胞浆内单精子显微注射的定义,并回顾其从早期探索到广泛应用的发展历程,还提及相关成功率数据及潜在风险,让读者全面了解这一技术。

试管婴儿二代的定义与发展历程详解

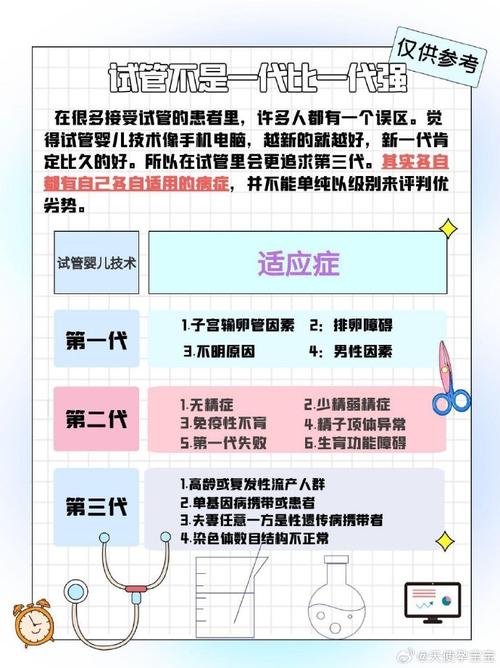

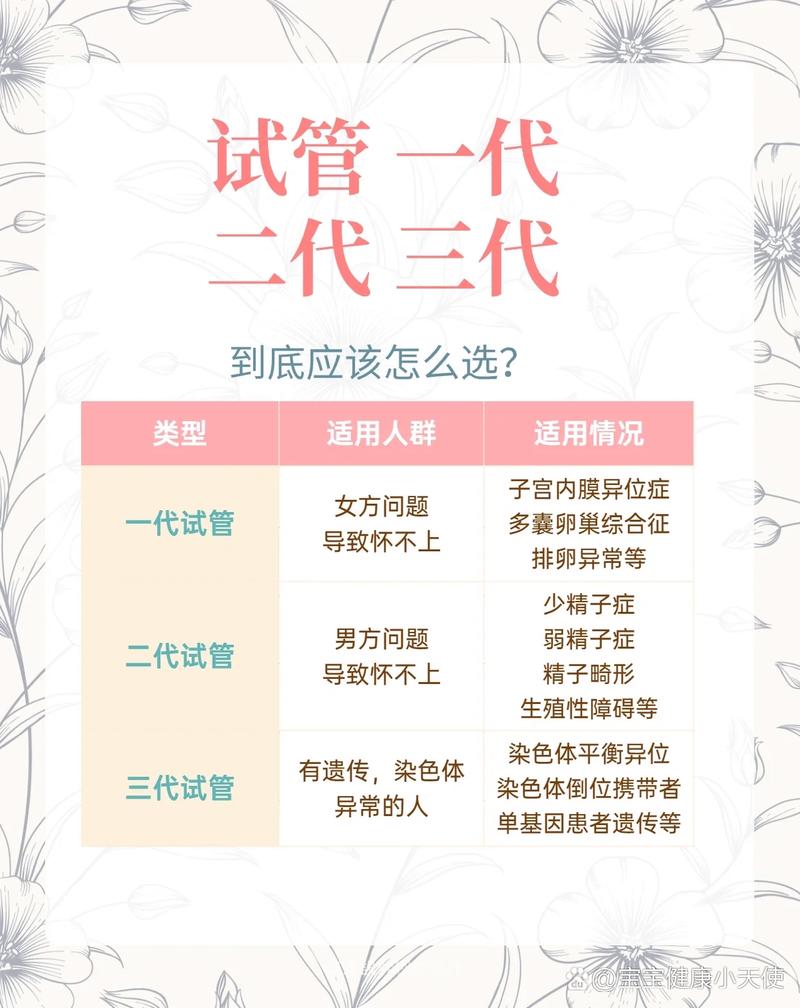

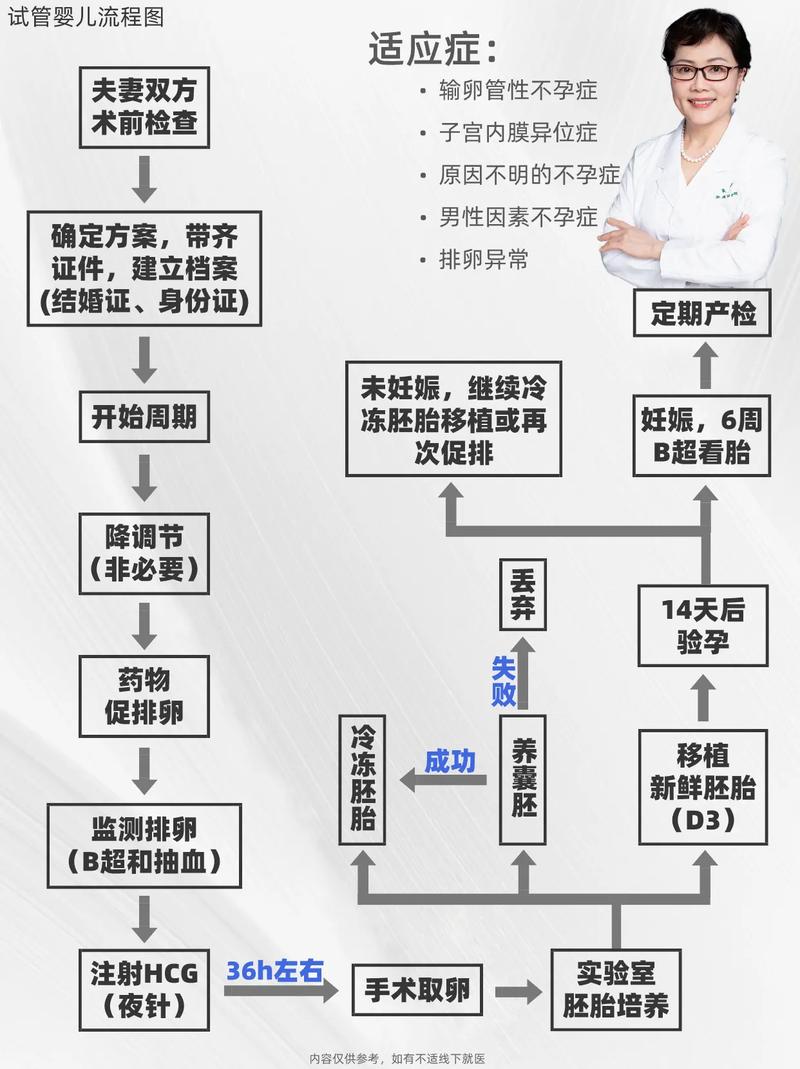

在当今的医疗生殖领域,试管婴儿技术已经成为众多不孕不育家庭的希望之光。而其中的第二代试管婴儿技术,更是有着独特的意义和发展脉络。首先,咱们得搞清楚第二代试管婴儿技术到底是啥。简单来说,第二代试管婴儿技术,医学上叫卵胞浆内单精子显微注射(ICSI)。它是在第一代试管婴儿技术基础上发展起来的。第一代试管婴儿主要是把卵子和精子取出来,放在体外的培养液里,让它们自然结合受精。但有些男性朋友的精子质量不太好,活力差、数量少,或者存在其他问题,自然结合受精就变得困难重重。这时候,第二代试管婴儿技术就登场啦。

第二代试管婴儿技术是通过显微操作系统,把一条精子直接注射到卵子里面,帮助它们完成受精过程。这就好比给那些“不太争气”的精子开了个“绿色通道”,让它们能直接和卵子“见面”,大大提高了受精的成功率。打个比方啊,就像在一条很宽的河两岸,卵子在这边,精子在那边,第一代试管婴儿技术是让精子自己努力游过去找卵子结合;而第二代试管婴儿技术呢,就像是给精子造了一座桥,直接把它送到卵子身边,是不是很好理解?

接下来,咱们好好唠唠第二代试管婴儿技术的发展历程。这项技术的出现可不是偶然的,它是科学家们不断探索和研究的成果。早期探索阶段

在试管婴儿技术发展的早期,虽然第一代试管婴儿取得了不少成功案例,但对于那些因为严重男性因素导致的不孕问题,还是没有太好的解决办法。科学家们就开始琢磨,能不能找到一种更直接的方式帮助精子和卵子结合呢?于是,从上世纪七八十年代开始,科学家们就进行了一系列的实验和探索。在这个过程中,他们不断尝试改进技术和设备,想要找到一种安全、有效的方法把精子注射到卵子里面。比如说,在早期的实验里,科学家们尝试了不同的注射工具和操作手法。一开始,成功率并不高,还存在很多技术难题,像对卵子的损伤比较大,注射后的受精率也不太理想等。但是科学家们没有放弃,他们不断总结经验教训,一点一点地改进技术细节。

技术突破阶段

到了1992 年,这可是第二代试管婴儿技术发展的一个重要里程碑。比利时的Palermo 等人首次报道了通过卵胞浆内单精子显微注射技术成功诞生了健康婴儿。这一消息在生殖医学领域引起了轰动。从这以后,第二代试管婴儿技术开始逐渐走向成熟。随着技术的不断完善,设备也越来越先进。高精度的显微操作仪被研发出来,能够更准确地把精子注射到卵子里面,大大降低了对卵子的损伤。同时,科学家们对精子的选择和处理也有了更深入的研究,知道该挑选什么样的精子才能提高受精成功率。据相关统计数据显示,在第二代试管婴儿技术发展初期,受精成功率大概在30% - 40%左右。随着技术的不断进步,如今受精成功率已经有了很大提高。下面给大家看一组数据:

| 年份 | 受精成功率 |

|---|---|

| 1995 年 | 45%左右 |

| 2000 年 | 55%左右 |

| 2010 年 | 65%左右 |

| 2020 年 | 70% - 75%左右 |

从这组数据可以看出,第二代试管婴儿技术在不断发展进步,给越来越多的不孕不育家庭带来了希望。

广泛应用阶段

进入21 世纪,第二代试管婴儿技术在全球范围内得到了广泛的应用。越来越多的生殖医学中心都开展了这项技术,帮助无数家庭实现了生育梦想。现在,第二代试管婴儿技术已经成为治疗严重男性不育症的主要方法。在咱们国内,第二代试管婴儿技术也发展得相当不错。很多大型的生殖医院都有成熟的技术团队和先进的设备,能够为患者提供高质量的治疗服务。而且,随着技术的普及,费用也相对变得更加合理,让更多家庭能够负担得起。

不过,第二代试管婴儿技术虽然给很多家庭带来了福音,但也不是万能的。它也存在一些潜在的风险和问题。比如说,由于是人工干预受精过程,理论上可能存在一定的遗传风险。虽然目前的研究表明,通过第二代试管婴儿技术出生的宝宝和自然受孕出生的宝宝在健康方面没有明显差异,但科学家们还是在持续关注和研究这个问题。

还有啊,这项技术对操作人员的要求非常高。需要操作人员有丰富的经验和精湛的技术,才能保证注射过程的准确和安全。如果操作不当,可能会影响卵子的正常发育和受精效果。

总的来说,第二代试管婴儿技术是生殖医学领域的一项伟大成就。它的出现,为那些因为男性因素导致不孕不育的家庭打开了一扇希望之门。虽然在发展过程中还面临一些问题和挑战,但随着科学技术的不断进步,相信第二代试管婴儿技术会越来越完善,为更多家庭带来新生命的喜悦。就像咱们生活中的很多新事物一样,虽然一开始可能有不足,但在大家的努力下,总会变得越来越好。未来,我们期待第二代试管婴儿技术能在安全性、成功率等方面取得更大的突破,让更多渴望孩子的家庭梦想成真。琴岛试管网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。