本文围绕提升试管婴儿着床成功率,详细介绍了蛋白质、维生素、矿物质、膳食纤维等营养物质的重要性及食物来源,还提及饮食禁忌,为正在进行试管婴儿的人群提供实用饮食指导 。

提升试管婴儿着床成功率的饮食指南

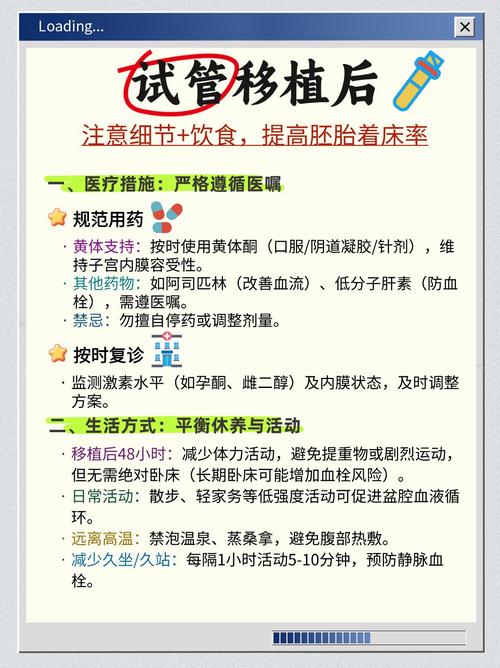

在求子的道路上,很多夫妻选择了试管婴儿这一现代医学手段。然而,试管婴儿的成功并非一蹴而就,着床成功率是关键环节之一。除了医疗技术的支持,日常饮食也在其中起着不可忽视的作用。合理的饮食就像是给胚胎提供一个温暖舒适的“家”,帮助它们更好地扎根生长。今天,咱们就来唠唠提升试管婴儿着床成功率的饮食那些事儿。

蛋白质:胚胎着床的“建筑材料”

蛋白质对于身体的重要性,就好比砖头对于盖房子。在试管婴儿过程中,蛋白质是胚胎发育和着床必不可少的营养物质。它有助于修复和增强身体组织,为胚胎提供充足的营养环境。

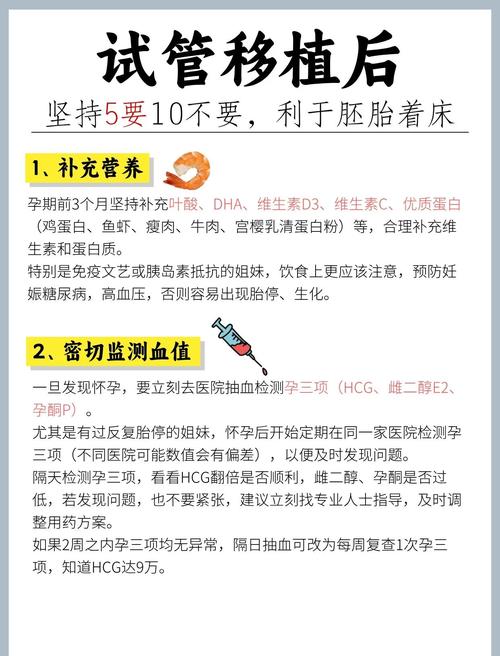

富含优质蛋白质的食物有很多,比如肉类、鱼类、蛋类、豆类和奶制品。据相关统计,每100克牛肉中含有约20克蛋白质,每100克鸡蛋中含有约13克蛋白质。像牛奶,每100毫升含有约3克蛋白质。

| 食物名称 |

每100克蛋白质含量(克) |

| 牛肉 |

20 |

| 鸡蛋 |

13 |

| 牛奶 |

3 |

在试管婴儿周期中,每天摄入适量的蛋白质非常重要。可以早餐吃一个鸡蛋、一杯牛奶,午餐搭配一份牛肉,晚餐再来点豆腐。这样既能保证蛋白质的充足供应,又能使营养均衡。

维生素:助力胚胎成长的“魔法药水”

维生素在身体的各种生理过程中都扮演着关键角色,对于试管婴儿着床也不例外。不同的维生素有着不同的作用。

维生素C具有抗氧化作用,能帮助身体抵抗自由基的伤害,提高免疫力。像橙子、柠檬、草莓等水果富含维生素C。每100克橙子中维生素C含量约为33毫克。维生素E也是一种强大的抗氧化剂,它有助于改善子宫内膜的血液循环,为胚胎着床创造良好的条件。坚果类食物,如杏仁、核桃,富含维生素E。

维生素D则能促进钙的吸收,对维持骨骼健康和身体正常代谢至关重要。研究表明,体内维生素D水平充足的女性,试管婴儿着床成功率相对较高。除了从食物中获取,适当晒太阳也能帮助身体合成维生素D。

| 食物名称 |

每100克维生素含量(毫克) |

主要维生素种类 |

| 橙子 |

33 |

维生素C |

| 杏仁 |

约26.2 |

维生素E |

所以,在饮食中要多吃富含各类维生素的食物,每天可以吃一个橙子,再抓一小把杏仁当零食,保证维生素的全面摄入。

矿物质:胚胎发育的“坚固基石”

矿物质对于身体的正常运作同样不可或缺。钙是维持骨骼和牙齿健康的重要元素,同时也对子宫肌肉的正常收缩和放松起着关键作用,有利于胚胎着床。奶制品、豆制品、绿叶蔬菜都是钙的良好来源。每100克牛奶中钙含量约为104毫克,每100克豆腐中钙含量约为164毫克。

铁是合成血红蛋白的重要原料,缺铁会导致贫血,影响身体的氧气输送,进而影响胚胎的发育。红肉、动物肝脏、豆类等富含铁元素。每100克牛肉中含铁量约为2.8毫克。

锌对于免疫系统和生殖系统的正常功能至关重要。海鲜、瘦肉、坚果等食物富含锌。每100克生蚝中锌含量高达71.2毫克。

| 食物名称 |

每100克矿物质含量(毫克) |

主要矿物质种类 |

| 牛奶 |

104 |

钙 |

| 牛肉 |

2.8 |

铁 |

| 生蚝 |

71.2 |

锌 |

因此,日常饮食中要注意这些矿物质的摄入,多喝牛奶、吃点瘦肉和生蚝,为胚胎发育提供坚实的基础。

膳食纤维:肠道健康的“清道夫”

膳食纤维就像是肠道里的“清道夫”,能促进肠道蠕动,预防便秘。在试管婴儿过程中,保持肠道通畅非常重要,因为便秘会导致腹部压力增加,可能影响子宫的血液循环,进而对胚胎着床产生不利影响。

蔬菜、水果、全谷类食物富含膳食纤维。像西兰花,每100克中膳食纤维含量约为1.6克;苹果每100克中膳食纤维含量约为2.4克;燕麦片每100克中膳食纤维含量约为10.6克。

| 食物名称 |

每100克膳食纤维含量(克) |

| 西兰花 |

1.6 |

| 苹果 |

2.4 |

| 燕麦片 |

10.6 |

早餐可以吃一碗燕麦片,午餐和晚餐搭配各种蔬菜,每天再吃一个苹果,这样能有效增加膳食纤维的摄入,维护肠道健康。

饮食禁忌:要避开的“雷区”

有些食物在试管婴儿期间是要尽量避免的。辛辣、油腻、刺激性食物可能会引起胃肠道不适,影响营养吸收。像辣椒、油炸食品等都要少吃。还有生冷食物,如生鱼片、冰淇淋等,可能会导致肠胃感染或引起子宫收缩,不利于胚胎着床。

咖啡和浓茶中含有咖啡因,过量摄入可能会影响激素水平,对胚胎发育产生不良影响。酒精更是要杜绝,它会损害卵子和精子的质量,降低试管婴儿的成功率。

总之,在试管婴儿期间,饮食是一门大学问。合理的饮食搭配,既能为身体提供充足的营养,又能为胚胎着床创造良好的条件。希望每一位正在经历试管婴儿的朋友都能重视饮食,早日迎来自己的小天使。

免责声明:

琴岛试管网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。