本文围绕试管婴儿过程中丢弃胚胎这一现象,从伦理和情感两个角度展开探讨。阐述了因提高成功率培育多胚胎,剩余胚胎处理的困境,结合实例与法规,呼吁寻找平衡,让技术更好服务人类 。

| 年份 | 平均每次试管婴儿周期培育胚胎数量 |

|---|---|

| 2020 年 | 4 - 6 个 |

| 2021 年 | 5 - 7 个 |

| 2022 年 | 5 - 8 个 |

琴岛试管网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。

本文围绕试管婴儿过程中丢弃胚胎这一现象,从伦理和情感两个角度展开探讨。阐述了因提高成功率培育多胚胎,剩余胚胎处理的困境,结合实例与法规,呼吁寻找平衡,让技术更好服务人类 。

| 年份 | 平均每次试管婴儿周期培育胚胎数量 |

|---|---|

| 2020 年 | 4 - 6 个 |

| 2021 年 | 5 - 7 个 |

| 2022 年 | 5 - 8 个 |

琴岛试管网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。

“试管婴儿技术助力唐宝宝的生活与成长”

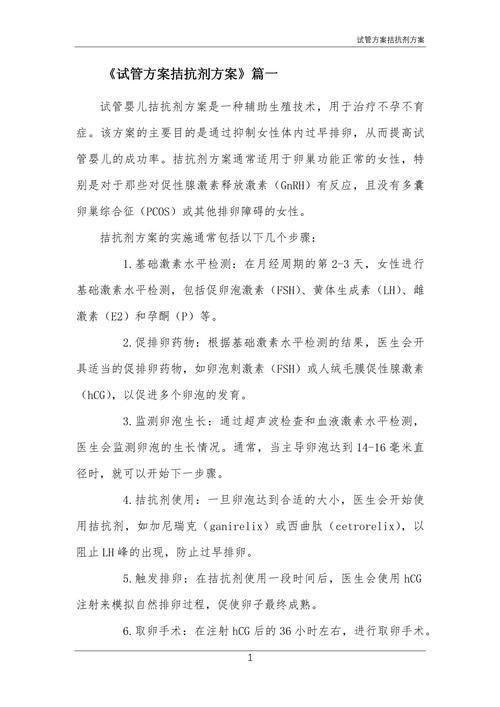

探索抗拮抗方案试管技术的独特优势与应用前景

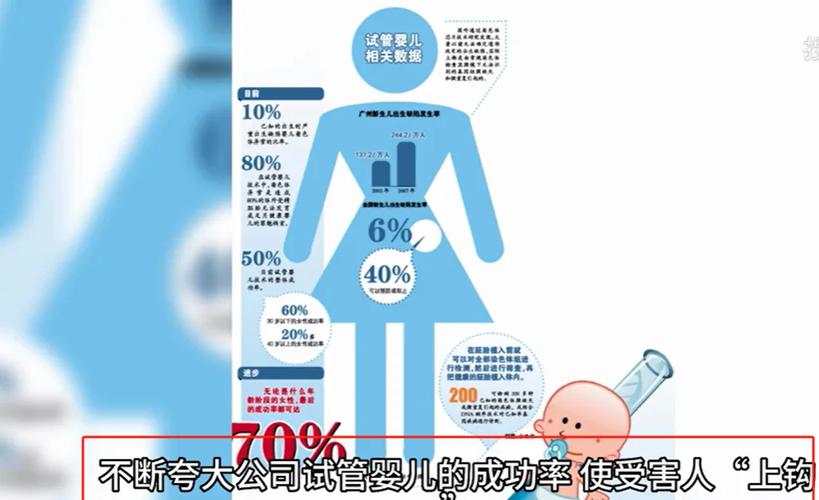

为试管婴儿储蓄却遭诈骗,难以重返希望之路

舟山试管技术的专业水平与成功率分析

解密做试管婴儿前为何需要进行胸透检查

如何获得试管婴儿优质卵泡四个的最佳方法解析

探索试管婴儿用药减少的创新方案与效果

全解析:二次试管移植费用及其影响因素

试管胚胎冷冻费用详细解析与支付方式指南

中国试管婴儿数量现状及未来发展趋势分析

“大S试管婴儿成功之路:她的亲身体验与感悟”

深入解析供精试管婴儿的费用构成及影响因素

试管移植后28天胚胎发育过程详解与图片展示

“大S试管婴儿之路:她的勇气与坚持”

大S迎接二胎:试管婴儿背后的故事与挑战

试管婴儿移植全过程详解:从准备到成功妊娠的每一步

深入解析供精试管婴儿的费用构成及影响因素

本文深入解析了供精试管婴儿的费用构成,包括检查费用、精子费用、药物费用、治疗费用等,同时分析了影响费用的多种因素,为准备接受这一治疗的家庭提供了参考。

试管婴儿移植全过程详解:从准备到成功妊娠的每一步

本文详细介绍了试管婴儿移植的全过程,包括前期准备、促排卵、取卵、受精、胚胎培养、移植以及妊娠测试等关键步骤,帮助患者全面了解这一技术。

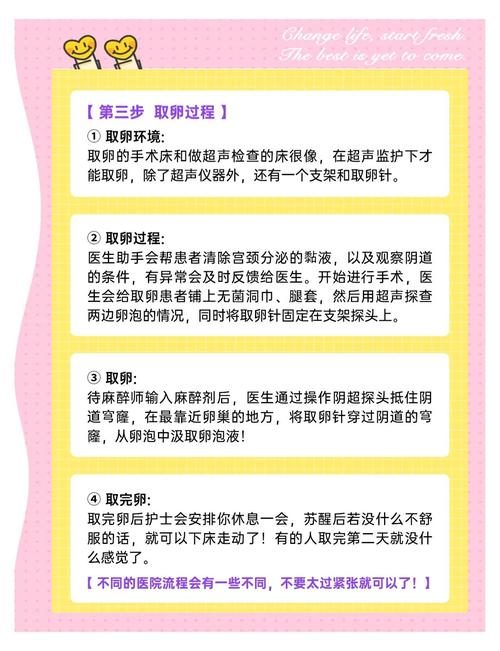

试管婴儿取卵全过程详解与注意事项

本文详细介绍了试管婴儿取卵的全过程及注意事项,包括取卵前的准备、取卵步骤、术后护理等,旨在帮助患者全面了解这一过程,提高成功率。

全面解析试管婴儿染色体检查的重要性及流程

本文全面解析了试管婴儿染色体检查的重要性和流程,帮助大家了解这一技术对提高试管婴儿成功率、减少流产风险的重要意义。

全面解析:泰国正规试管医院推荐与服务指南

本文为您提供泰国正规试管婴儿医院的推荐与服务指南,帮助您在选择医院时做出明智的决策。

深入了解美国第三代试管婴儿技术及其优势

本文详细介绍了美国第三代试管婴儿技术的原理、优势以及应用,帮助大家全面了解这项技术。

试管婴儿移植过程中的疼痛感解析与应对策略

本文详细解析了试管婴儿移植过程中的疼痛感,并提供了一些有效的应对策略,以帮助减轻疼痛和不适。

全面解析泰国试管费:费用结构与隐性支出

本文全面解析泰国试管婴儿费用结构,包括基本费用和可能的隐性支出,帮助您了解泰国试管的总花费,为试管之旅做好充分准备。

2023年泰国试管最优质医院推荐与排名

2023年泰国试管婴儿医院推荐排名,包括曼谷生殖中心、清迈生殖医学中心等,为您提供成功率、患者满意度等数据,帮助您选择合适的医院。

试管婴儿术后住院时间详解及注意事项

本文详细介绍了试管婴儿术后的住院时间及注意事项,包括观察期、恢复期和随访期的时间安排,以及术后休息、饮食、情绪管理等方面的实用建议,旨在帮助患者更好地了解和准备试管婴儿治疗。