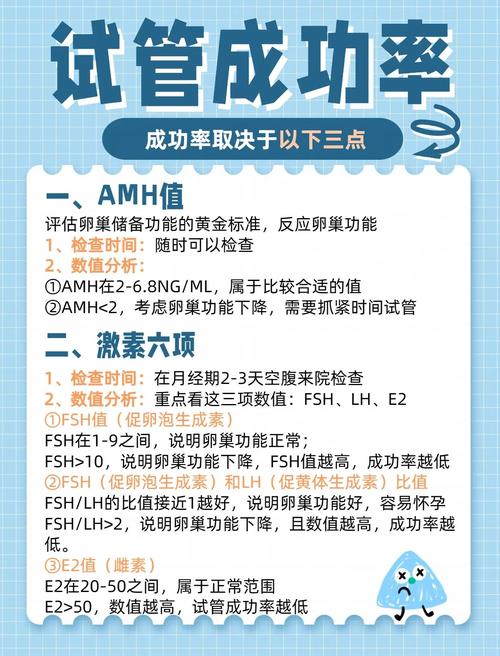

本文围绕提升试管婴儿成功率,详细阐述如何有效调理内膜健康。从生活方式、饮食、心理等日常方面,到必要的医学干预手段,为渴望宝宝的夫妻提供多维度的知识与方法,助力他们实现生育梦想 。

试管婴儿成功率提升:如何有效调理内膜健康

在求子的道路上,很多夫妻因为各种原因选择了试管婴儿技术。然而,试管婴儿的成功率并非百分百,其中子宫内膜的健康状况对成功率有着至关重要的影响。就像种子需要肥沃的土壤才能茁壮成长一样,胚胎也需要良好的内膜环境才能顺利着床发育。 我们先来看看一组数据,根据相关医学研究统计:| 内膜厚度范围 | 试管婴儿成功率 |

|---|---|

| 8 - 12mm | 约50% - 60% |

| 小于7mm | 约20% - 30% |

| 大于14mm | 约35% - 45% |

生活方式调整

良好的生活方式是调理内膜健康的基础。首先就是要保证充足的睡眠。咱们都知道,晚上是身体自我修复和调整的重要时间。就好比一部机器,白天运转了一天,晚上得好好检修维护一下。如果长期熬夜,身体的内分泌就会失调,这对子宫内膜的生长和发育可没什么好处。每天尽量保证7 - 8小时的高质量睡眠,让身体得到充分的休息,这样能有助于内分泌系统的稳定,从而为内膜健康创造良好的内部环境。 还有就是适量运动。运动不仅能增强体质,还对内膜健康有积极作用。像散步、瑜伽这类有氧运动就很不错。我有个朋友,之前准备做试管婴儿,但是内膜厚度不太理想。后来她听了医生的建议,每天坚持散步一个小时,周末还会去上瑜伽课。一段时间后,再去检查,内膜状况明显改善了。运动可以促进血液循环,让子宫能得到更充足的血液供应,就像给土壤浇足了水,种子才能更好地生长一样,内膜也能在良好的血液滋养下健康发育。 另外,戒烟限酒也是必不可少的。香烟中的尼古丁等有害物质和酒精都会对身体的各个器官包括子宫造成损害。长期吸烟喝酒,会影响子宫内膜的血液循环和营养供应,使内膜变得“贫瘠”,不利于胚胎着床。所以,为了能顺利迎来自己的宝宝,准爸妈们可得狠下心来,戒掉这些不良习惯。饮食调理

“民以食为天”,在调理内膜健康方面,饮食也起着关键作用。富含雌激素的食物可以多吃一些。雌激素对子宫内膜的生长有着重要的刺激作用。像豆制品,比如豆浆、豆腐,里面就含有丰富的大豆异黄酮,这是一种天然的雌激素。每天喝一杯豆浆,长期坚持,能在一定程度上补充身体所需的雌激素,帮助内膜增厚。还有蜂王浆,它也含有多种营养成分,对调节内分泌、促进内膜健康有好处。 维生素和矿物质也不能忽视。维生素C、维生素E具有抗氧化作用,能保护子宫内膜细胞免受自由基的损伤,提高内膜的抵抗力。新鲜的蔬菜水果,像橙子、猕猴桃、菠菜等,都是维生素的良好来源。矿物质中的钙、铁等对维持身体正常生理功能和内膜健康也很重要。可以适当多吃一些奶制品、肉类、蛋类来补充这些营养物质。 另外,还要注意饮食的均衡和规律。不能一顿吃很多,下一顿又不吃,这样会打乱身体的营养吸收节奏。一日三餐定时定量,保证各种营养物质的均衡摄入,才能为内膜健康提供坚实的物质基础。心理调节

很多人可能想不到,心理状态对内膜健康也有影响。长期处于紧张、焦虑、抑郁等不良情绪中,会导致身体的应激反应,使得内分泌系统紊乱,进而影响子宫内膜的正常生长和功能。就好比你精心呵护一盆花,但是周围环境总是狂风暴雨,花也很难长得好。 我认识一对夫妻,做试管婴儿已经是第二次了。第一次失败后,两个人压力都特别大,尤其是女方,每天都担心这次又不行。结果去检查的时候,发现内膜状况不太好。后来在医生的建议下,他们去看了心理医生,通过一些心理疏导和放松训练,女方的心态慢慢调整过来了。再次准备移植的时候,内膜状况明显改善,最后成功怀上了宝宝。 所以,准爸妈们要学会给自己减压,保持轻松愉快的心情。可以尝试一些放松的方法,比如听音乐、冥想、和朋友聊天等等。让自己的身心都处于一个良好的状态,这样更有利于内膜健康,也能提高试管婴儿的成功率。医学干预

如果通过生活方式调整、饮食调理和心理调节等方法,内膜状况还是不理想,那就需要借助医学手段了。在医生的指导下,可能会使用一些药物来促进内膜生长。比如雌激素类药物,它可以直接补充身体内的雌激素水平,刺激子宫内膜增厚。还有一些改善子宫血液循环的药物,能让子宫得到更充足的血液供应,为内膜生长创造更好的条件。 另外,对于一些存在子宫内膜病变的患者,可能需要进行手术治疗。比如子宫内膜息肉切除术、宫腔粘连分离术等。通过手术去除病变组织,恢复子宫的正常结构和功能,为胚胎着床创造良好的内膜环境。 总之,想要提升试管婴儿的成功率,有效调理内膜健康是关键。从生活的各个方面入手,保持良好的生活方式、合理饮食、积极的心态,必要时配合医学干预,相信每一对渴望宝宝的夫妻都能迎来属于自己的小天使。让我们一起为美好的未来努力,愿每一个家庭都能充满孩子的欢声笑语。

琴岛试管网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。