本文详细揭秘了试管婴儿胚胎成功植入的过程,包括前期准备、植入操作及着床情况。同时,从生活作息、饮食、心态等多方面阐述了胚胎植入后的注意事项,为有需要的家庭提供全面参考。

试管婴儿胚胎成功植入过程揭秘与注意事项

在当今社会,随着科技的不断进步,试管婴儿技术为许多渴望拥有孩子却面临生育困难的家庭带来了新的希望。对于那些踏上试管婴儿之路的夫妇来说,胚胎成功植入无疑是最为关键的一步。那么,这个神秘的过程究竟是怎样的呢?又有哪些需要我们特别注意的地方呢?今天,咱们就一起来揭开试管婴儿胚胎成功植入过程的神秘面纱,并聊聊其中的注意事项。试管婴儿胚胎植入过程大揭秘

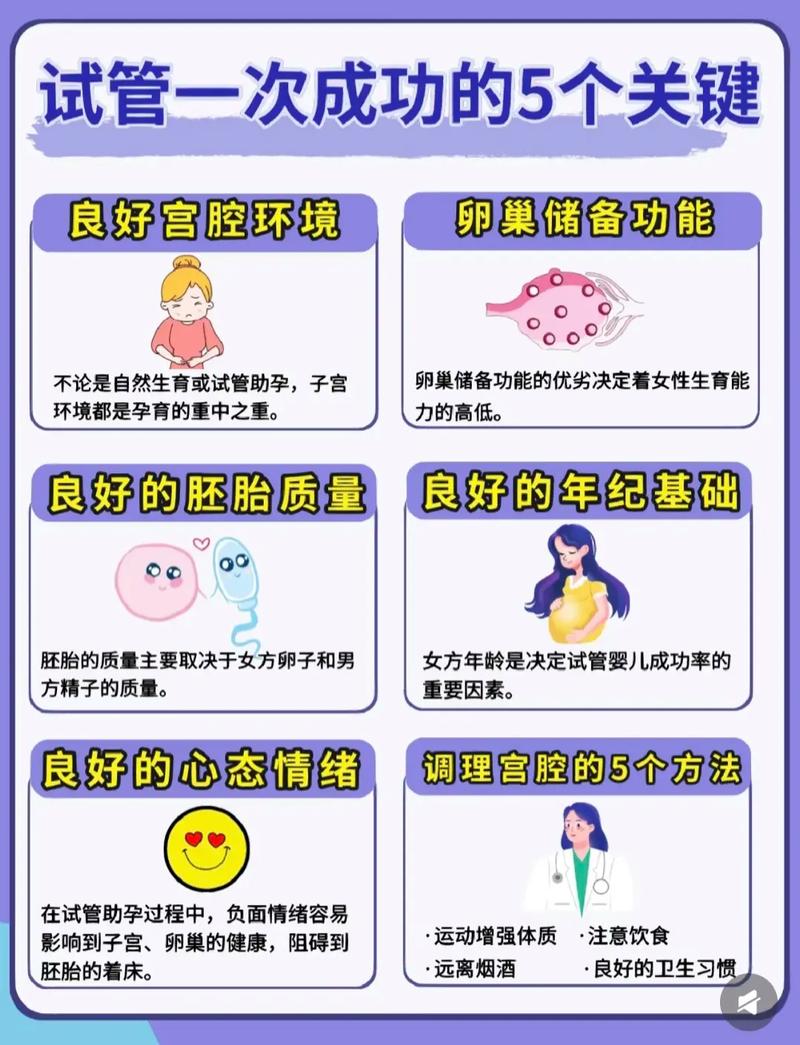

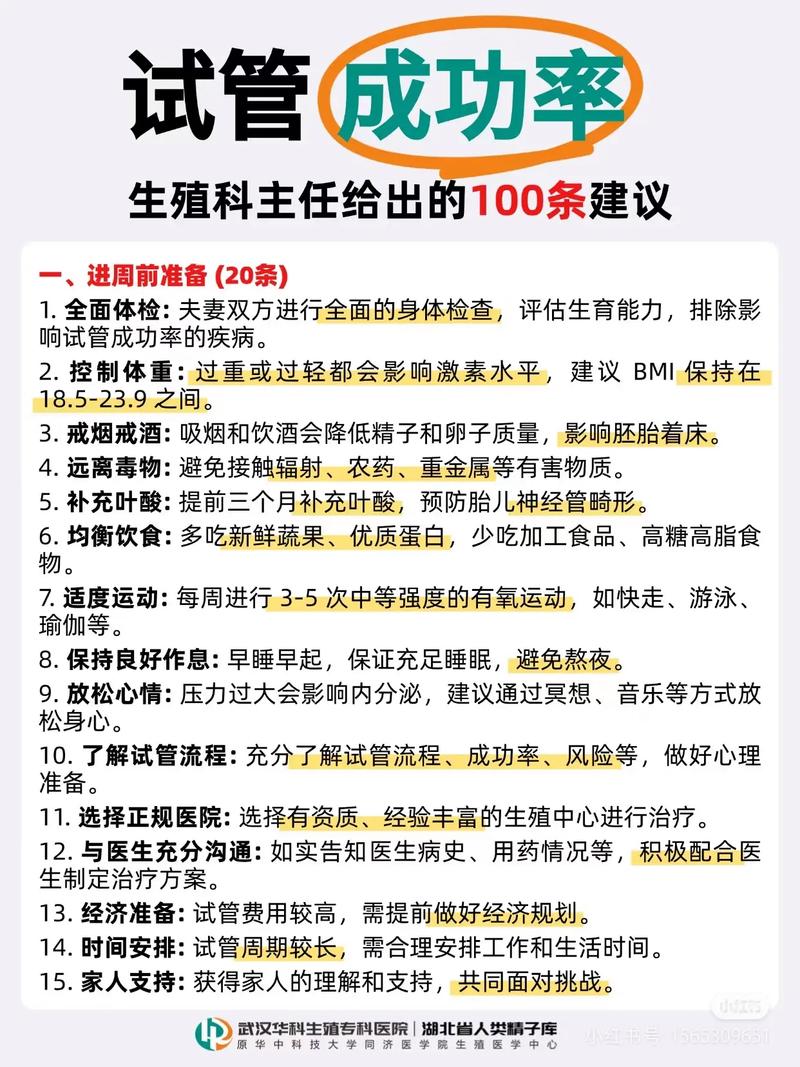

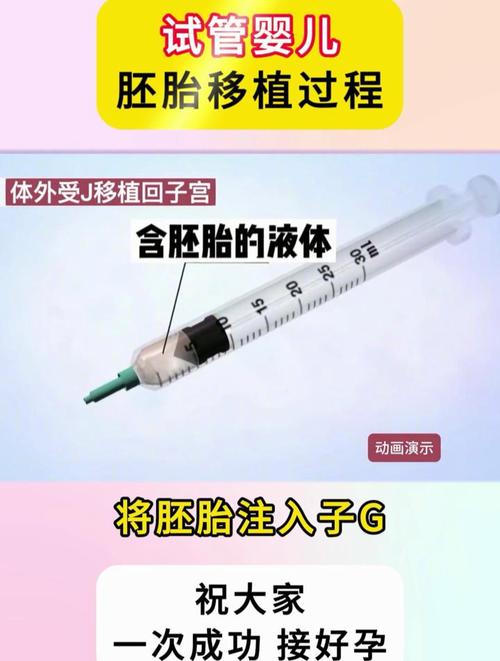

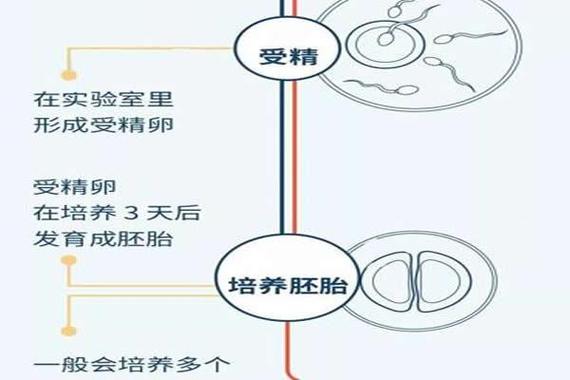

首先,咱们得知道,试管婴儿胚胎植入可不是随随便便就能进行的。在这之前,医生会根据女性的身体状况,使用药物来调节子宫内膜的厚度和状态,为胚胎的着床创造一个良好的“土壤”环境。这就好比农民伯伯在播种之前,得精心翻耕土地,让土地肥沃又松软,这样种子才能更好地扎根生长。 当子宫内膜准备妥当后,就到了胚胎植入的关键时刻。这个过程其实并不复杂,通常是在超声引导下进行的。医生会使用一根非常细的导管,通过阴道、宫颈,将胚胎缓缓地送入子宫腔内。就像是小心翼翼地把一颗珍贵的种子种到最适合它生长的土地里一样。 在胚胎被送入子宫后,它并不会马上就扎根生长。胚胎会在子宫腔内自由游动一段时间,寻找一个最合适的着床位置。这个时间大概需要3到7天左右。在这段时间里,胚胎和子宫内膜就像是两个互相“试探”的小伙伴,彼此适应,寻找最佳的契合点。一旦胚胎找到了合适的位置,它就会开始“扎根”,也就是与子宫内膜建立起紧密的联系,这个过程被称为着床。 据相关统计数据显示,在试管婴儿治疗周期中,胚胎着床率会受到多种因素的影响。不同年龄段女性的胚胎着床率有所差异,以下是一个简单的表格说明:| 年龄 | 胚胎着床率 |

|---|---|

| 25 - 30岁 | 50% - 60% |

| 31 - 35岁 | 40% - 50% |

| 36 - 40岁 | 30% - 40% |

| 41 - 45岁 | 10% - 30% |

试管婴儿胚胎植入后的注意事项

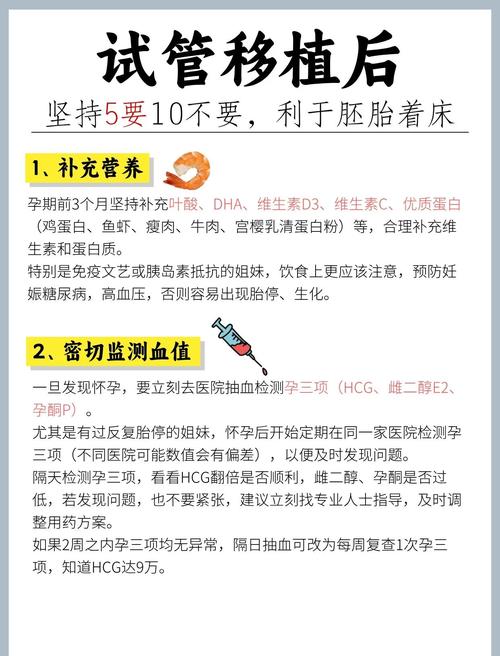

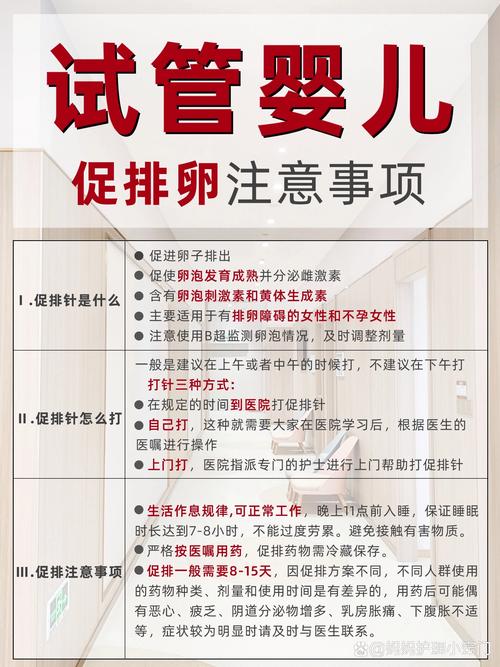

胚胎植入后,可不能掉以轻心,有许多方面都需要我们格外留意。 在生活作息方面,要保持充足的睡眠。这就好比给胚胎提供一个安静舒适的“小窝”,让它能安心成长。每天尽量保证7到8小时的睡眠时间,晚上不要熬夜,早睡早起身体好,对胚胎着床也更有利。同时,要避免剧烈运动和重体力劳动。像跑步、跳绳、搬重物这些活动,都可能会影响胚胎在子宫内的“安稳生活”。可以适当进行一些轻松的活动,比如慢走,既能锻炼身体,又不会对胚胎造成不良影响。 饮食方面也有不少讲究。要保持营养均衡,多吃一些富含蛋白质、维生素和矿物质的食物。蛋白质就像是胚胎成长的“建筑材料”,可以多吃些鸡蛋、牛奶、鱼肉、豆类等食物。维生素和矿物质则能帮助维持身体的正常生理功能,新鲜的蔬菜和水果就是很好的来源。另外,要避免吃辛辣、油腻、生冷的食物,这些食物可能会刺激肠胃,引起不适,进而影响胚胎的着床。 在心态调节上,这一点尤为重要。很多夫妇在胚胎植入后,心里就像揣了只小兔子,每天都提心吊胆的,担心胚胎能不能成功着床。这种过度焦虑的情绪反而不利于胚胎的发育。我们要学会放松心态,保持乐观积极的心情。可以试着做一些自己喜欢的事情,比如听听音乐、看看电影、和朋友聊聊天,转移一下注意力。要相信医生的专业技术,也要相信自己的身体。就像老话说的,“心宽体胖”,放松的心态更有利于胚胎在子宫里茁壮成长。 还有一点容易被大家忽略,那就是要按照医生的嘱咐按时用药。在胚胎植入后,医生通常会开一些药物来支持黄体功能,帮助维持妊娠。这些药物就像是给胚胎成长提供的“助力剂”,一定要按时按量服用,可不能因为一时疏忽而影响了整个治疗的效果。 再来说说环境因素。要尽量避免接触有害物质,比如化学物质、辐射等。像刚装修好的房子,里面可能含有甲醛等有害物质,最好先通风晾晒一段时间再入住。在日常生活中,也要减少使用手机、电脑等电子产品的时间,虽然目前并没有确凿证据表明它们会对胚胎造成严重影响,但小心驶得万年船嘛。 另外,在胚胎植入后的这段时间里,要避免性生活。性生活可能会引起子宫收缩,对胚胎的着床和发育产生不利影响。所以,为了宝宝的健康,夫妻双方还是要稍微忍耐一下。 最后,定期的产检也必不可少。在胚胎植入后的一段时间后,医生会通过血液检查、超声检查等方式来确定胚胎是否成功着床以及发育情况。按时进行产检,就像是给胚胎的成长过程做一个“全程记录”,一旦发现问题,医生也能及时采取措施进行处理。 总之,试管婴儿胚胎成功植入是一个复杂而又神奇的过程。每一对经历这个过程的夫妇都承载着满满的期待和希望。了解胚胎植入的过程和注意事项,能够帮助我们更好地应对这个阶段,为新生命的到来做好充分的准备。希望每一个渴望拥有宝宝的家庭都能顺利迎来自己的小天使,开启幸福美满的新生活。

琴岛试管网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。