本文详细分析了试管婴儿二代技术的风险与安全性。介绍了其原理与发展,阐述了安全表现及存在的遗传、多胎妊娠等风险,还给出应对措施,旨在帮助人们科学认识该技术,做出合适决策。

试管婴儿二代技术的风险与安全性分析

在现代社会,随着科技的不断进步,试管婴儿技术为许多因各种原因面临生育困难的家庭带来了新的希望。其中,试管婴儿二代技术,也就是卵胞浆内单精子显微注射技术(ICSI),更是在解决男性不育问题上发挥了重要作用。但就像任何医疗技术一样,它在给人们带来福音的同时,也存在着一些风险和需要关注的安全问题。

试管婴儿二代技术的原理与发展

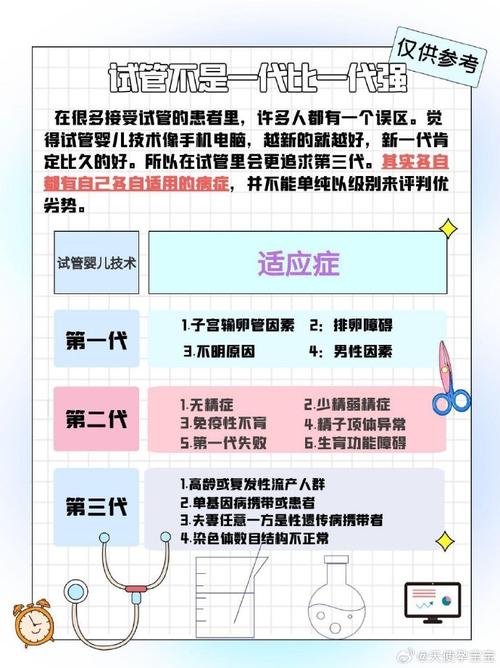

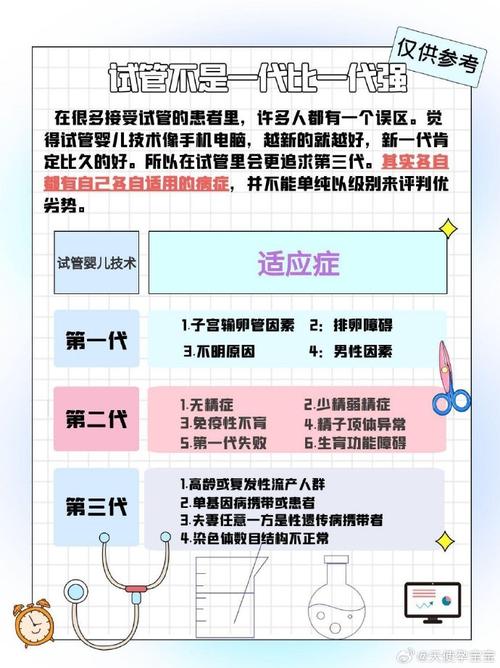

试管婴儿二代技术主要是针对严重少弱精症、阻塞性无精症等男性不育问题而发展起来的。简单来说,就是在显微镜下将一条精子直接注射到卵子内,帮助完成受精过程。相较于第一代试管婴儿技术,它突破了精子自然结合卵子的障碍。

这项技术从诞生到现在,已经有了很大的发展。自1992 年首次应用于临床以来,全球通过这项技术诞生的试管婴儿数量逐年增加。根据相关统计数据显示:

| 年份 | 全球通过二代试管婴儿技术诞生婴儿数量(例) |

|---|---|

| 1995 年 | 约 5000 |

| 2000 年 | 约 25000 |

| 2010 年 | 约 100000 |

| 2020 年 | 约 300000 |

从这个表格可以看出,随着时间的推移,越来越多的家庭选择了这项技术来实现生育梦想。

试管婴儿二代技术的安全性表现

从总体安全性来看,大部分通过试管婴儿二代技术出生的婴儿是健康的。许多研究追踪这些孩子的成长发育情况,发现他们在身体、智力等方面的发育与自然受孕出生的孩子并没有明显差异。

一方面,在受精环节,虽然是人工操作将精子注入卵子,但这种操作是在严格的实验室环境和专业技术人员的把控下进行的。专业人员会对精子和卵子的质量进行评估和筛选,尽可能选择优质的生殖细胞,这在一定程度上保障了受精卵的质量和发育潜力。

另一方面,后续的胚胎培养和移植过程也有完善的流程和标准。实验室的环境模拟人体子宫内的环境,为胚胎的发育提供适宜的条件。而且在移植前,医生会对胚胎进行全面的评估,选择发育良好的胚胎进行移植,进一步提高了着床和妊娠成功的几率,保障了胎儿的健康发育。

试管婴儿二代技术存在的风险

然而,我们也不能忽视试管婴儿二代技术存在的一些风险。

遗传风险

由于这项技术是针对男性不育问题,一些男性不育的遗传因素可能会通过试管婴儿二代技术传递给下一代。比如,某些基因突变导致的少弱精症,在通过 ICSI 技术生育后代时,这些突变基因有很大概率会遗传给孩子。相关研究表明,通过试管婴儿二代技术出生的婴儿,某些遗传性疾病的发生率可能比自然受孕出生的婴儿高出 1 - 2%。

多胎妊娠风险

为了提高妊娠成功率,医生通常会移植多个胚胎。这就增加了多胎妊娠的风险。多胎妊娠对于孕妇和胎儿来说都存在更多的健康隐患。根据统计数据:

| 妊娠类型 | 孕妇并发症发生率 | 胎儿早产率 |

|---|---|---|

| 单胎妊娠 | 约 20% | 约 5% |

| 双胎妊娠 | 约 40% | 约 20% |

| 三胎及以上妊娠 | 约 60% | 约 50% |

多胎妊娠的孕妇更容易出现妊娠期高血压、糖尿病等并发症,胎儿也更容易出现早产、低体重等问题。

操作相关风险

在进行卵胞浆内单精子显微注射操作时,虽然技术已经相对成熟,但仍然存在一定风险。比如,操作过程中可能会对卵子造成损伤,影响卵子的正常发育和后续的受精、着床过程。不过这种操作相关的风险概率相对较低,大约在 5%左右。

应对风险的措施

面对这些风险,我们并不是束手无策。首先,在进行试管婴儿二代技术之前,夫妻双方需要进行全面的遗传咨询和基因检测。通过专业医生的评估,了解自身是否存在遗传疾病风险,以及这些风险对后代的影响程度。如果存在高风险的遗传因素,可以考虑一些辅助生殖技术的同时,结合产前诊断等手段,如羊水穿刺、无创 DNA 检测等,及时发现胎儿是否存在异常。

对于多胎妊娠风险,医生会根据孕妇的身体状况、年龄等因素,合理选择移植胚胎的数量。同时,在妊娠过程中,加强对孕妇和胎儿的监测,及时发现并处理可能出现的并发症。

而对于操作相关风险,这就需要提高实验室技术人员的操作水平,严格遵守操作规范和流程。不断更新设备和技术,降低操作过程中对卵子和胚胎的损伤。

结语

试管婴儿二代技术无疑为众多生育困难的家庭打开了一扇希望之门。虽然它存在一定的风险,但随着医学技术的不断进步和完善,这些风险是可以在一定程度上得到控制和降低的。对于有需求的家庭来说,在决定是否选择这项技术时,一定要充分了解其风险与安全性,与医生进行充分沟通,做出最适合自己的决策。这样才能在追求生育梦想的道路上,最大程度保障母婴的健康和安全。让我们以科学的态度和积极的心态,看待这项技术带来的便利和挑战,期待未来有更多的家庭能够迎来健康可爱的新生命。

琴岛试管网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。