本文详细介绍了试管婴儿促排期间肚子不舒服的原因,如药物影响、卵巢过度刺激综合征等,还给出了相应的缓解方法,包括生活调整、心理调节等,帮助女性更好应对促排期不适。

试管婴儿促排期间肚子不舒服的原因与缓解方法

在进行试管婴儿的过程中,促排阶段是非常关键的一步。不少女性在这个时期会遇到肚子不舒服的情况,这不仅影响身体状态,也会给心理带来一定压力。咱们今天就好好唠唠这背后的原因以及相应的缓解办法。促排期间肚子不舒服的原因

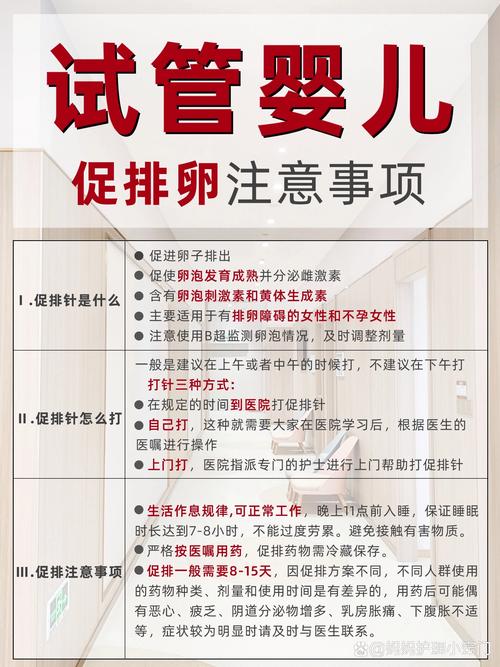

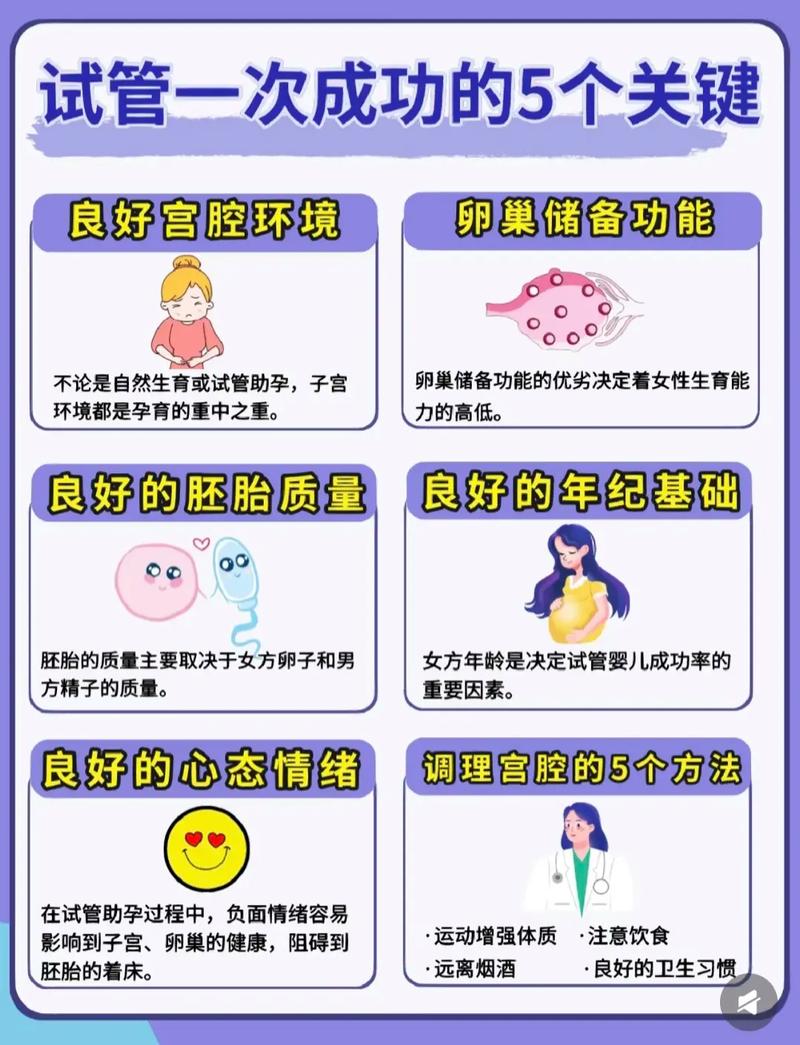

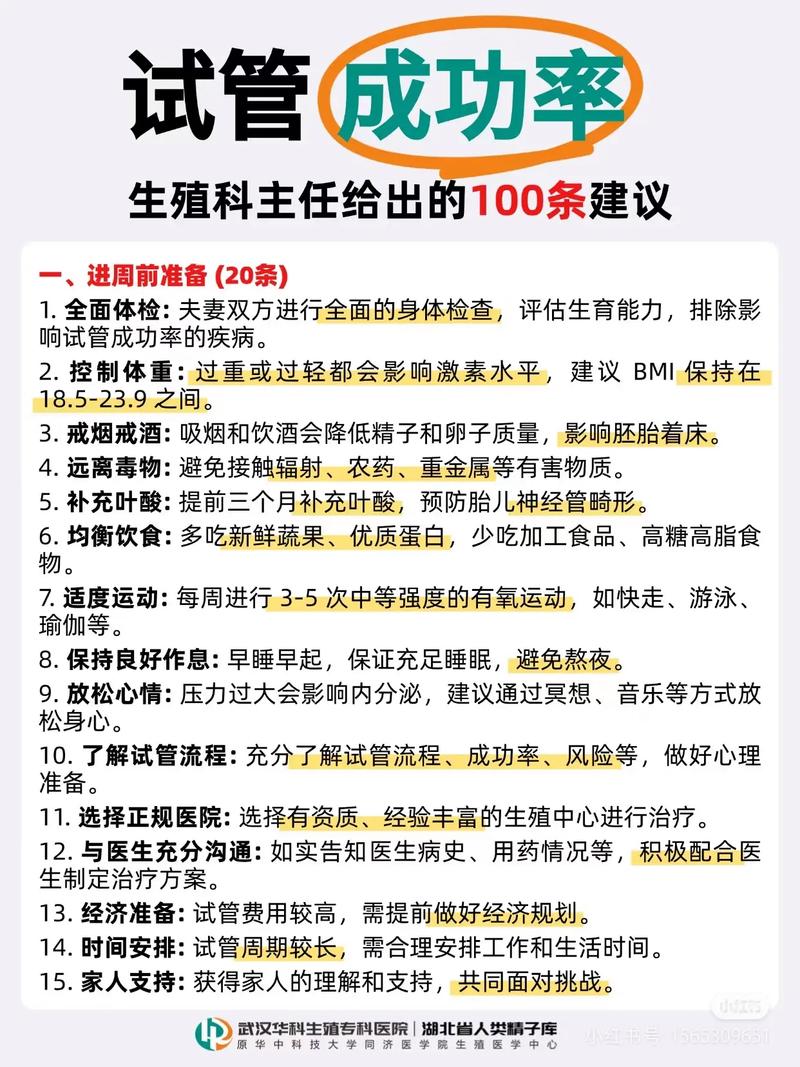

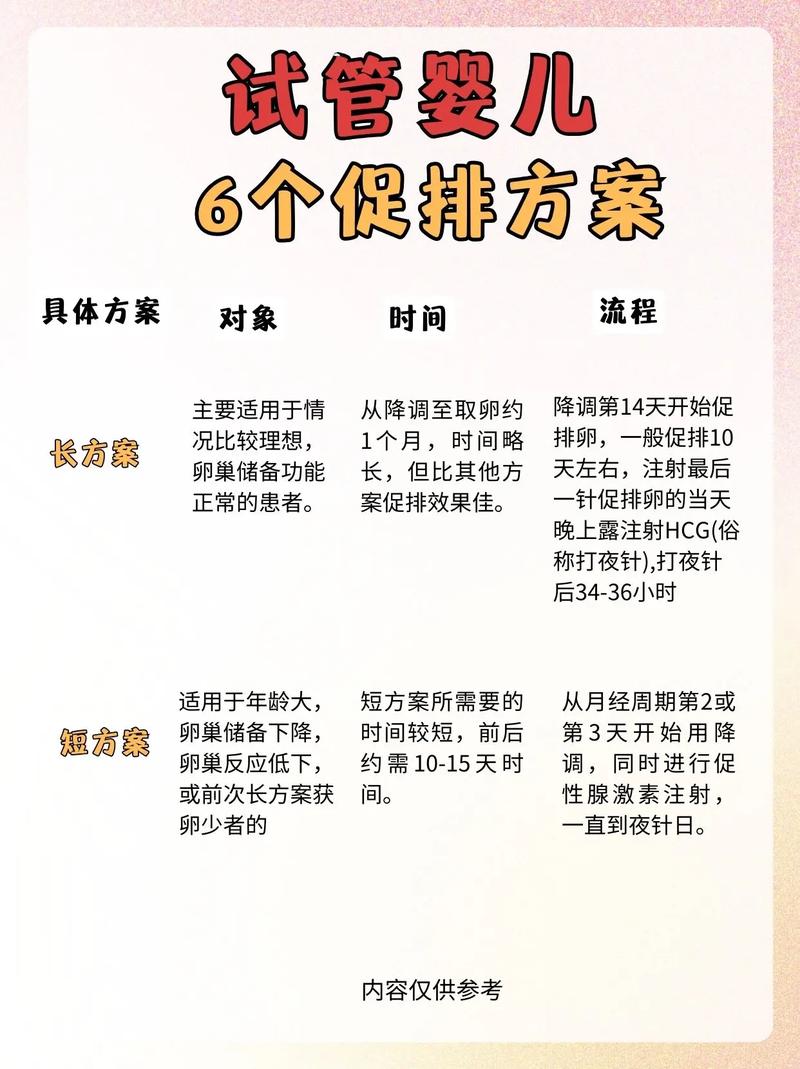

首先,咱们来说说药物的影响。在试管婴儿促排时,需要使用促排卵药物来刺激卵巢,让多个卵泡同时发育。这些药物会改变体内的激素水平,就好比往平静的湖面扔了几颗大石头,打破了原本的平衡。相关研究数据显示,大约有60%的女性在使用促排卵药物后,身体会出现一些不同程度的反应,肚子不舒服就是常见的一种。比如说,促性腺激素可能会让卵巢体积增大,对周围的组织和器官产生一定的压迫,从而引起肚子隐隐作痛。 再一个重要原因就是卵巢过度刺激综合征(OHSS)。这是促排过程中比较严重但也相对较少见的并发症。当卵巢受到过度刺激时,血管的通透性会增加,就像筛子的孔变大了一样,一些液体就会从血管里跑到腹腔等组织间隙中,导致腹腔积液,引起肚子胀痛。根据统计,OHSS的发生率大概在5% - 10%左右。一旦出现这种情况,肚子可能会疼得比较厉害,还可能伴有腹胀、恶心、呕吐等症状,让人特别难受。 还有,卵泡的发育和成熟也会让肚子有感觉。促排过程中,卵泡不断长大,卵巢就像一个被慢慢吹起来的气球,会有一定的膨胀感。想象一下,一个气球在肚子里慢慢变大,肯定会让人觉得不太舒服。而且,当卵泡成熟即将排卵时,卵巢表面的张力也会增加,这也可能导致肚子出现坠胀感或者轻微疼痛。 另外,精神压力也是不可忽视的因素。做试管婴儿本身就承受着很大的心理压力,担心能不能成功,害怕出现各种问题。长期处于这种精神紧张的状态下,身体的植物神经功能会紊乱,就像家里的电路乱了套一样,影响胃肠道的正常蠕动和消化功能,从而引发肚子不舒服,比如腹胀、腹痛、便秘或者腹泻等情况。有研究表明,精神压力较大的女性在促排期间出现肚子不适的概率比心态平和的女性高出约30%。缓解肚子不舒服的方法

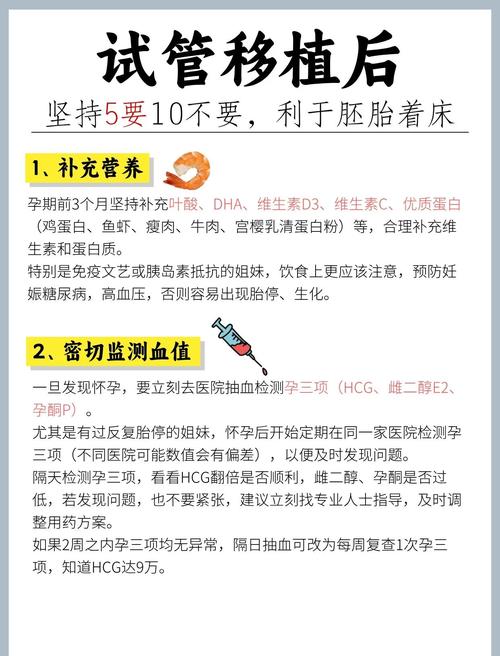

知道了原因,咱们就来看看怎么缓解这种不舒服。先说说生活方面的调整。在促排期间,一定要注意休息,不能像平常一样到处乱跑、劳累。这时候就像一棵正在培育的幼苗,需要精心呵护。每天要保证充足的睡眠,至少7 - 8个小时。而且,休息的时候尽量选择舒适的姿势,比如半卧位,这样可以减轻卵巢受到的压力,缓解肚子的不适。 饮食上也要格外注意。多吃一些富含蛋白质的食物,像鸡蛋、牛奶、鱼肉、豆类这些,它们就像身体的“建筑材料”,可以帮助维持身体的正常运转,增强抵抗力。同时,要多吃新鲜的蔬菜水果,保持大便通畅。因为便秘会让肚子更加难受,就像把垃圾堵在了下水道里一样。要避免吃辛辣、油腻、刺激性的食物,这些食物可能会加重胃肠道的负担,让肚子更不舒服。 适当的运动也有帮助,但这个运动可不是剧烈运动哈。可以散散步,每天早晚各走个半小时左右,速度不要太快,就像悠闲地逛公园一样。散步能够促进血液循环,帮助消化,缓解肚子的胀痛感。不过要注意,千万不能做剧烈运动,比如跑步、跳绳、游泳这些,不然可能会对卵巢造成伤害,加重肚子不舒服的症状。 心理调节也非常重要。要学会给自己减压,别总是把神经绷得紧紧的。可以听听舒缓的音乐,看个轻松的电影,或者找朋友聊聊天,把心里的压力释放出来。心情好了,身体的状态也会跟着改善,肚子不舒服的情况自然也会减轻。 如果肚子不舒服比较严重,一定要及时跟医生沟通。医生会根据具体情况进行评估和处理。比如说,如果是卵巢过度刺激综合征引起的,可能会采取相应的治疗措施,像补充白蛋白、适当使用利尿剂等,来减轻腹腔积液,缓解症状。案例分享

我认识一位李女士,她在做试管婴儿促排期间就遇到了肚子不舒服的情况。一开始,她以为是小问题,没太在意,结果肚子越来越疼,还出现了腹胀、恶心的症状。后来赶紧去医院检查,发现是卵巢过度刺激综合征。医生根据她的情况,采取了一系列的治疗措施,同时叮嘱她要注意休息、调整饮食。李女士按照医生的建议,每天好好休息,饮食上也特别注意,还经常和家人朋友聊天缓解压力。经过一段时间的调养,她的症状逐渐减轻,最终成功度过了促排阶段,后来也顺利怀上了宝宝。 所以说,在试管婴儿促排期间遇到肚子不舒服不要慌,只要咱们了解原因,采取正确的缓解方法,就能够顺利度过这个阶段,离成功孕育宝宝更近一步。希望每一位正在经历试管婴儿的姐妹都能保持乐观的心态,早日迎来自己的小天使。 总之,试管婴儿促排期间肚子不舒服虽然让人烦恼,但只要咱们积极应对,从生活的各个方面进行调整,必要时寻求医生的帮助,就一定能够克服困难,实现当妈妈的梦想。愿每一个小生命都能在妈妈温暖的肚子里健康成长。

琴岛试管网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。