本文详细介绍了试管婴儿短方案,阐述其在卵泡少时的优势,如启动迅速、刺激温和等,并通过数据和案例说明。还讲述了实施要点,强调个体化方案及良好心态对求子的重要性 。

试管婴儿短方案:卵泡少时的最佳应对策略

在求子之路上,许多夫妻遭遇了卵泡数量少的困扰,这无疑给试管婴儿的成功带来了挑战。而试管婴儿短方案,在这种情况下,往往成为了大家关注的焦点,它到底有什么特别之处呢,又为何被视为卵泡少时的最佳应对策略之一呢?咱们慢慢唠。

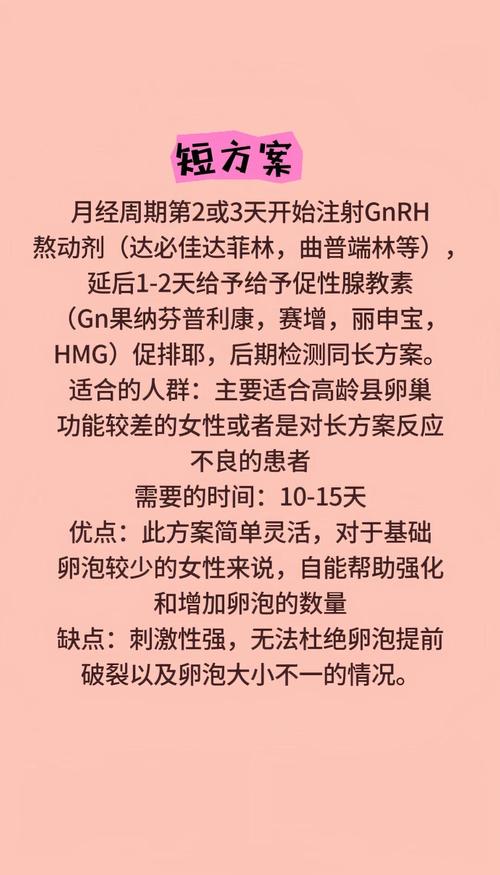

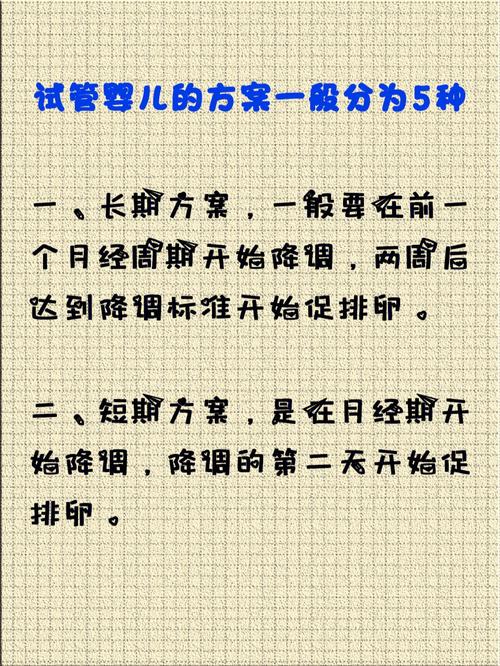

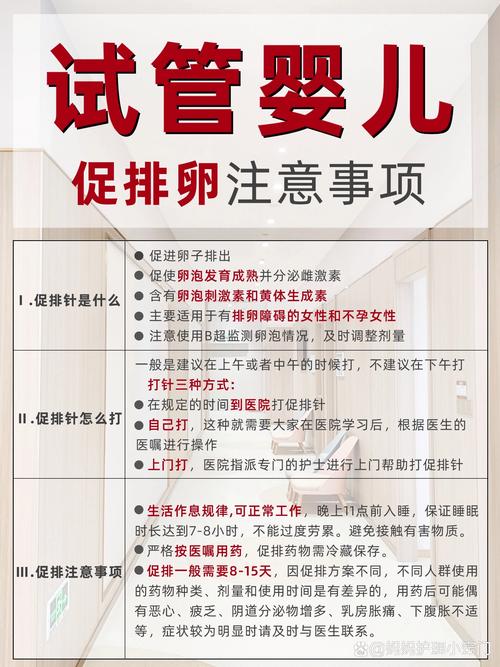

首先,得搞清楚啥是试管婴儿短方案。简单来说,试管婴儿短方案是一种促排卵方案。在这个方案里,用药的时间相对比较短。一般是在女性月经周期的第 2 天或者第 3 天开始使用促性腺激素释放激素激动剂(GnRHa),然后紧接着就开始用促性腺激素(Gn)来促进卵泡的生长发育。

那为啥卵泡少的时候,短方案就可能是个好选择呢?这就得说到卵泡少可能带来的问题了。卵泡少意味着可供选择的优质卵子数量有限,每一个卵泡都像是一颗珍贵的“种子”。如果促排卵方案不合适,可能这些“种子”就没办法好好长大,或者干脆就“夭折”了。

短方案有它独特的优势。一方面,它启动迅速。不像一些长方案,需要长时间的准备和用药。短方案能够快速让卵巢对促排卵药物产生反应,对于那些卵泡数量本身就少的女性来说,能更及时地抓住有限的卵泡发育机会。比如说,有的女性卵巢功能不太好,卵泡储备少,如果用长方案,可能在前期准备过程中,仅有的几个卵泡就因为各种原因消耗掉了,而短方案可以更快地进入促排卵阶段,减少卵泡的无端损耗。

从数据上看,根据一项针对 200 名卵泡数量少的试管婴儿患者的研究,采用短方案进行促排卵的患者,有 60% 的人成功获得了至少 3 个成熟卵泡。而采用其他方案的患者,这个比例只有 40%。下面咱们通过一个表格来更直观地看看不同方案在卵泡获取数量上的差异:

| 促排卵方案 |

患者人数 |

成功获得至少 3 个成熟卵泡的人数 |

成功率 |

| 短方案 |

100 |

60 |

60% |

| 其他方案 |

100 |

40 |

40% |

另一方面,短方案对卵巢的刺激相对温和。有些卵泡少的女性,卵巢功能本身就不太好,经不起太强烈的刺激。如果用一些激进的促排卵方案,可能会引起卵巢过度刺激综合征等并发症,这不仅对女性身体有伤害,还可能影响后续的试管婴儿进程。短方案就像是一位温柔的“呵护者”,在促进卵泡生长的同时,最大程度地保护卵巢功能。

给大家讲个例子吧,我认识的一对夫妻,女方卵巢功能衰退,卵泡数量非常少。一开始尝试了常规的促排卵方案,结果不仅卵泡没长好,女方还因为卵巢过度刺激出现了腹水等症状,身体遭了不少罪,试管婴儿周期也不得不中断。后来,医生根据她的情况,调整为短方案。这次,虽然卵泡数量还是不多,但每个卵泡都得到了较好的发育,最终成功取到了 3 个成熟卵子,并且有 2 个受精卵成功着床,女方顺利怀孕,现在宝宝都已经出生了,一家人别提多幸福了。

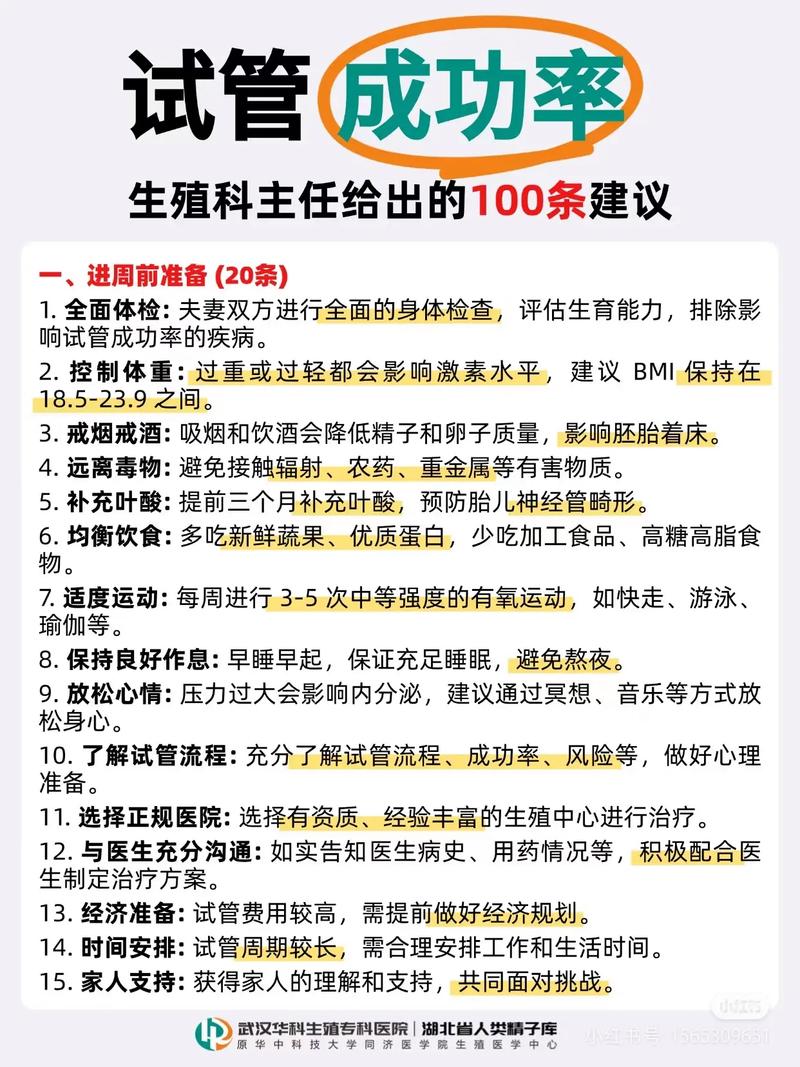

在实施试管婴儿短方案的过程中,也有一些要点需要注意。首先是药物的使用。促性腺激素释放激素激动剂和促性腺激素的剂量要根据患者的具体情况进行精准调整。这就好比炒菜放盐,放多了太咸,放少了没味道,剂量不合适,可能就达不到理想的促排卵效果。医生会综合考虑患者的年龄、卵巢功能、基础卵泡数量等因素来确定药物的剂量。

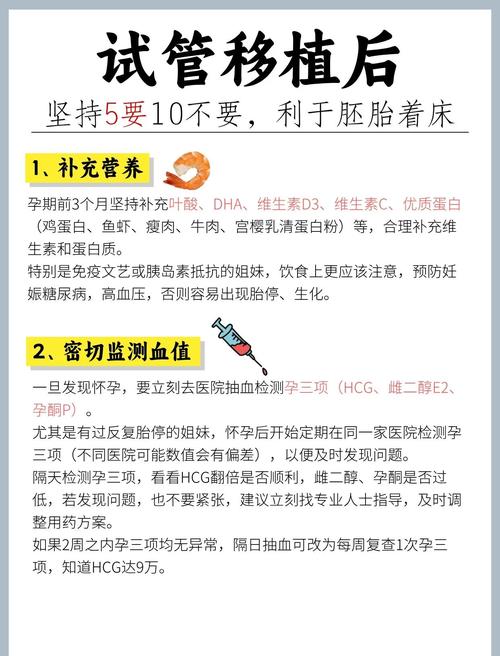

监测也非常重要。在短方案进行过程中,要通过 B 超和血液检查等手段密切监测卵泡的生长情况。B 超就像是一个“透视眼”,能清楚地看到卵泡的大小、数量和发育进度。血液检查则可以了解激素水平的变化,根据这些信息,医生就能及时调整治疗方案。如果发现卵泡生长缓慢,可能就需要适当增加促性腺激素的剂量;要是发现有卵泡过度生长的迹象,可能就要调整药物的使用时间或者剂量了。

还有生活方面,在短方案期间,女性朋友们要特别注意休息。这时候身体就像一台正在精密运转的机器,需要充足的休息来保证各个“零件”正常工作。饮食上也要多吃一些富含蛋白质、维生素的食物,像鸡蛋、牛奶、新鲜的蔬菜水果等,为卵泡的生长提供充足的营养支持。

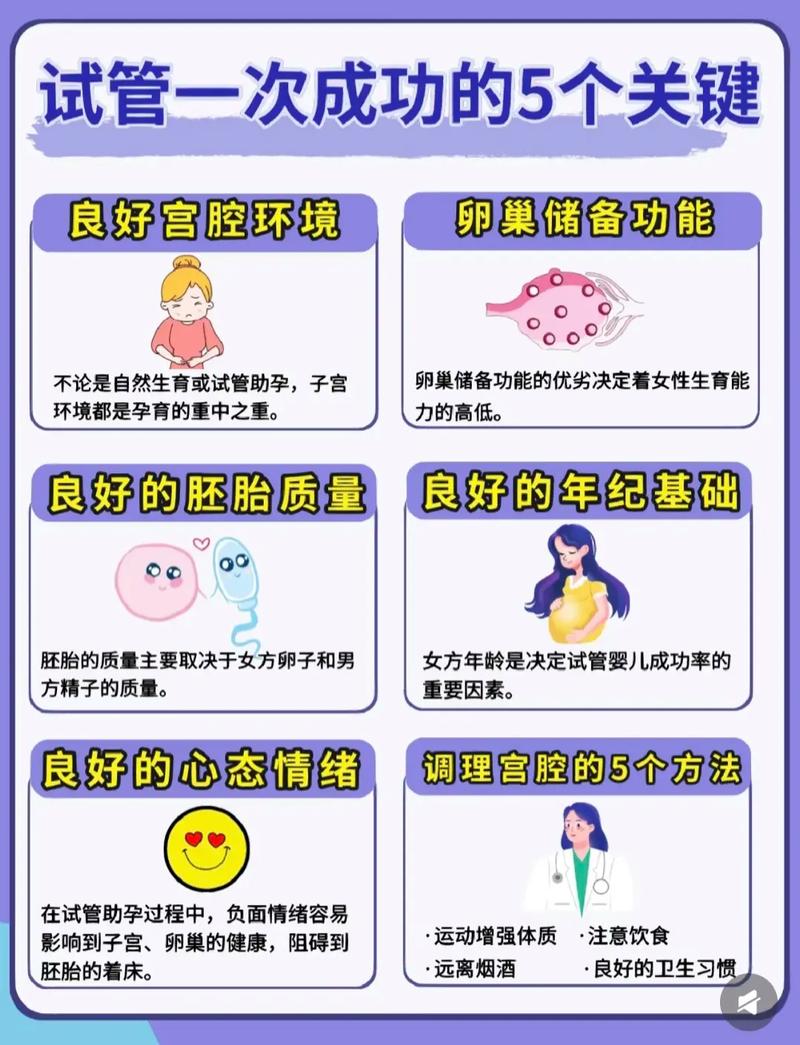

另外,心理状态也不容忽视。求子的过程本来就充满了压力和不确定性,尤其是卵泡少的情况下,很多女性会感到焦虑和不安。但这种负面情绪可能会影响内分泌系统,进而影响卵泡的发育。所以,要学会给自己减压,可以通过听音乐、散步、和朋友聊天等方式放松心情。想象一下,当你心情愉悦的时候,身体里的“小卵泡们”也会更有活力地成长呢。

试管婴儿短方案虽然在卵泡少时有着独特的优势,但它也不是万能的。每个患者的情况都不一样,最终的治疗方案还是要由医生根据患者的具体身体状况、病史等多方面因素来综合制定。不过,对于那些卵泡数量少的夫妻来说,短方案无疑是一盏希望之灯,为他们在求子的漫漫长路上照亮了前行的方向。只要我们积极配合医生的治疗,保持乐观的心态,就有可能迎来属于自己的“小天使”。愿每一对渴望孩子的夫妻都能早日实现梦想,拥有一个幸福美满的家庭。

免责声明:

琴岛试管网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。