本文详细解析了二代试管婴儿一次可取胚胎的数量。介绍了二代试管婴儿技术,阐述年龄、卵巢功能等影响取胚胎数量的因素,说明合适数量及相关案例,助求子家庭正确认识该问题。

二代试管婴儿:一次可取多少个胚胎的解析

在众多求子家庭的漫漫征程中,试管婴儿技术宛如一盏希望的明灯,为他们照亮了拥有亲生孩子的道路。其中,二代试管婴儿技术更是帮助了不少因男方因素导致不育的家庭。而在这个过程里,一次能取多少个胚胎,成了很多人极为关心的问题。

二代试管婴儿技术概述

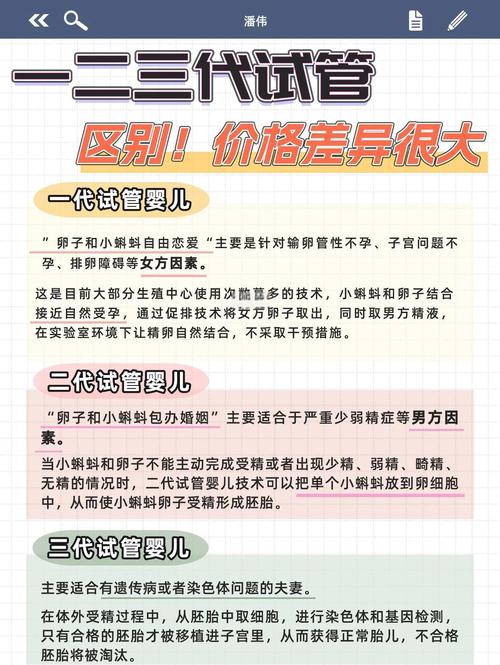

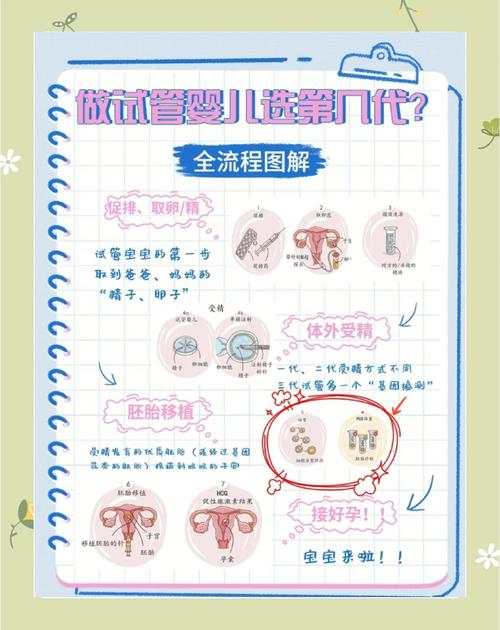

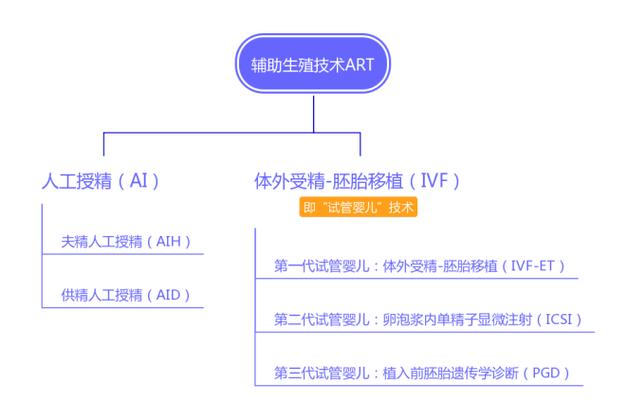

咱们先来说说这二代试管婴儿技术,它的学名是卵母细胞胞浆内单精子显微注射(ICSI)。简单来讲,就是在显微镜的帮助下,把一条精子直接注射到卵子里面,帮助它们结合形成受精卵。这对于那些精子数量少、活力差或者精子形态异常的男性来说,无疑是个福音。

打个比方啊,就好比普通的受精过程是让精子和卵子在一个“大房间”里自由结合,而二代试管婴儿技术呢,就像是直接把精子“领进”卵子的“小房间”,大大提高了受精的成功率。据相关统计数据显示,二代试管婴儿技术的受精成功率相比传统的一代试管婴儿技术,有显著提升。以下是不同年份一代和二代试管婴儿技术受精成功率对比表格:

| 年份 | 一代试管婴儿受精成功率 | 二代试管婴儿受精成功率 |

|---|---|---|

| 2020年 | 60% | 75% |

| 2021年 | 62% | 78% |

| 2022年 | 63% | 80% |

影响取胚胎数量的因素

女性年龄

女性年龄可是个关键因素。随着年龄的增长,卵巢功能会逐渐下降,卵子的数量和质量也会跟着走下坡路。一般来说,年轻的女性卵巢储备功能较好,促排卵后能获得相对较多的卵子。像20 - 30岁左右的女性,在合适的促排卵方案下,一次取卵可能会得到10 - 15个左右的卵子。但要是到了35岁往上,卵子数量就会明显减少,可能只能取到5 - 10个,甚至更少。这就好比一棵大树,年轻的时候枝繁叶茂,能结出很多果实,随着岁月流逝,结果的能力就变弱了。

卵巢功能

卵巢功能的好坏直接影响着卵子的产出。有些女性天生卵巢功能就比较弱,或者因为一些疾病,比如卵巢早衰,导致卵巢对促排卵药物的反应不敏感。这类女性即使使用了大量的促排卵药物,可能也只能获取较少的卵子。相反,卵巢功能良好的女性,对促排卵药物反应积极,更容易得到较多的卵子。据统计,卵巢功能正常的女性,取卵数量达到10个以上的概率约为60%,而卵巢功能较差的女性,这个概率只有20%。

促排卵方案

促排卵方案也是影响取卵数量的重要因素。医生会根据患者的具体情况,制定个性化的促排卵方案。常见的方案有长方案、短方案、拮抗剂方案等。不同的方案使用的药物种类、剂量和用药时间都不一样。比如说长方案,它用药时间相对较长,对卵巢刺激相对温和,能较好地控制卵泡的发育,一般能获取数量相对稳定的卵子;而拮抗剂方案则用药时间短,对卵巢刺激相对较大,但有时候能在较短时间内获取较多卵子。不过具体用哪种方案,还是要医生综合评估后决定。

一次取多少个胚胎合适

那到底一次取多少个胚胎才合适呢?这可不是越多越好。首先,取卵数量过多可能会引发一些并发症,比如卵巢过度刺激综合征(OHSS)。这是一种很危险的情况,患者可能会出现腹胀、腹水、胸水,严重的还会影响心肺功能。据统计,取卵数量超过20个时,发生OHSS的概率会明显增加,达到15%左右。

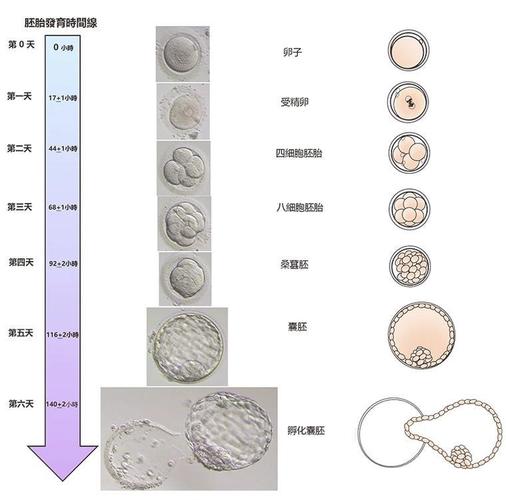

另外,从胚胎的质量和后续的妊娠成功率来看,并不是取的卵子多就一定能得到更多优质胚胎。有时候取了很多卵子,但可能因为卵子质量不好,受精后形成的胚胎质量也不理想。一般来说,一次取卵能获得8 - 15个左右的卵子,并成功受精形成5 - 8个优质胚胎,是比较理想的状态。这样既保证了有足够的胚胎可供移植,提高妊娠成功率,又能降低并发症的发生风险。

案例分享

我认识一对夫妻,男方精子质量不好,选择了二代试管婴儿。妻子当时32岁,卵巢功能还不错。医生给她制定了长方案促排卵,那次取卵取到了12个卵子。经过ICSI技术受精后,成功形成了7个胚胎,其中有5个优质胚胎。第一次移植就成功了,现在宝宝都已经健康出生了。他们的经历也说明了合适的取卵数量和优质胚胎对试管婴儿成功的重要性。

还有一对夫妻,女方年龄38岁,卵巢功能已经有所下降。促排卵后只取到了6个卵子,受精后形成了4个胚胎,但只有2个优质胚胎。第一次移植没有成功,后来又进行了一次移植才成功怀孕。这也体现了年龄和卵巢功能对取卵数量和胚胎质量的影响。

总结

二代试管婴儿一次可取的胚胎数量受到多种因素的影响。在这个过程中,医生会综合考虑患者的年龄、卵巢功能等因素,制定最合适的方案,力求在保证患者安全的前提下,获得足够数量的优质胚胎,提高试管婴儿的成功率,帮助每一个渴望孩子的家庭圆上梦想。希望大家能正确认识取胚胎数量这个问题,以积极的心态面对试管婴儿治疗。

琴岛试管网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。