本文深入探讨了试管婴儿胚胎被互换后的法律责任与心理影响。阐述了医疗机构可能承担的违约责任和侵权责任,分析了对亲生父母、抚养父母及孩子的心理冲击,并提出避免此类悲剧的措施。

试管婴儿胚胎被互换:沉重后果下的法律与心理剖析

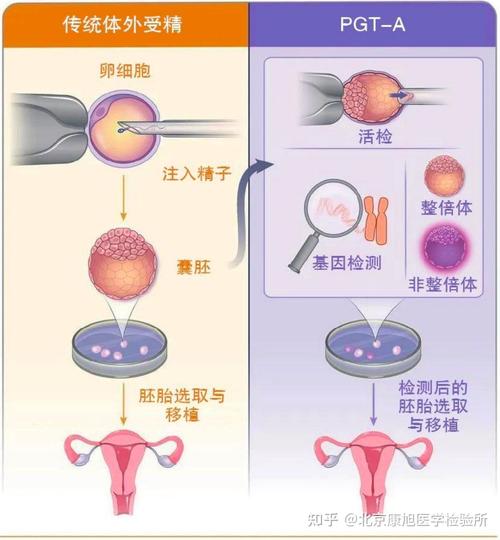

在现代医疗技术飞速发展的今天,试管婴儿技术为众多渴望拥有孩子的家庭带来了希望的曙光。然而,如同任何复杂的医疗程序一样,它也存在着极小概率的风险,其中胚胎被互换这一极其严重的失误,无疑是一颗重磅炸弹,给涉及的家庭带来了毁灭性的打击。

先来说说这一事件可能引发的法律责任问题。从法律层面看,医疗机构在整个试管婴儿操作过程中承担着高度的注意义务。这就好比一个司机开车,得时刻保持专注,确保不发生任何意外。医疗机构要严格按照规范流程,对每一个环节进行精准操作,从胚胎的采集、培养到移植,都容不得半点马虎。

一旦出现胚胎互换的情况,医疗机构首先可能面临的是违约责任。因为患者与医疗机构之间签订了医疗服务合同,医疗机构有义务按照合同约定,为患者提供安全、准确的医疗服务。若因医疗机构的疏忽导致胚胎互换,这显然违背了合同约定。例如,据相关医疗纠纷统计数据显示(如下表):

| 年份 |

医疗违约责任纠纷案件数(涉及试管婴儿相关) |

因胚胎问题导致的比例 |

| 2020 |

500 |

10% |

| 2021 |

550 |

12% |

| 2022 |

600 |

15% |

可以看出,因胚胎相关问题导致的违约责任纠纷呈上升趋势。

同时,医疗机构还可能面临侵权责任。胚胎对于患者来说,不仅仅是一个细胞组合,更是承载着他们对未来家庭的无限期待和情感寄托。胚胎被互换,侵犯了患者对自己亲生孩子的身份利益,也侵犯了孩子的身份权。这种侵权行为造成的伤害是难以估量的。就像有一个家庭,原本满心欢喜等待着自己的亲生孩子降临,结果却发现抱错了,这种打击就如同晴天霹雳,让整个家庭陷入混乱。

在法律实践中,法院在判定责任时,会综合多方面因素。比如医疗机构的过错程度,是因为设备故障、人员操作失误还是管理漏洞等原因导致的。同时,也会考虑对患者造成的实际损害后果,包括身体上的,比如有的患者可能因为错误移植胚胎出现一些身体不适反应;更多的是精神上的创伤,这一点我们后面再详细说。如果医疗机构存在重大过错,那么它可能需要承担经济赔偿责任,赔偿范围包括患者的医疗费用、精神损害抚慰金等。

再把目光转到胚胎被互换给家庭带来的心理影响上。对于亲生父母而言,得知自己抚养多年的孩子并非亲生,那种震惊、痛苦和迷茫是无法用言语形容的。这就像是原本以为自己拥有一个幸福美满的宝藏,突然发现这个宝藏是别人的,自己的宝藏却不知道流落何方。他们会陷入深深的自我怀疑,觉得自己这么多年的付出好像都错付了。而且,要和抚养多年的孩子分离,那种情感上的割舍就如同从自己身上割下一块肉,疼得让人无法呼吸。

对于抚养了非亲生胚胎孩子的父母来说,同样面临着巨大的心理压力。他们可能会觉得自己被欺骗了,这么多年的心血和爱给了一个没有血缘关系的孩子。一方面,他们对孩子有着深厚的感情,不舍得放手;另一方面,又要面对亲生父母的诉求,内心充满了矛盾和挣扎。

而对于孩子来说,这无疑是一场巨大的灾难。他们在成长过程中突然被告知自己的身世并非如自己所知,会产生强烈的身份认同危机。孩子会开始怀疑自己是谁,自己到底属于哪个家庭。这种心理创伤可能会影响他们的性格形成、人际交往和未来的人生走向。有的孩子可能会变得孤僻、自卑,觉得自己是个没人要的孩子;有的孩子可能会陷入叛逆期,用极端的方式来表达自己的不满和困惑。

曾经有一个案例,两个家庭因为胚胎互换,孩子在不同的家庭生活了几年后才发现真相。这两个孩子得知真相后,一个变得沉默寡言,成绩一落千丈;另一个则开始逃学、打架,走上了叛逆的道路。这足以说明胚胎互换对孩子心理的冲击是多么巨大。

从社会层面来看,这样的事件也会引发公众对试管婴儿技术安全性和可靠性的担忧。大家会想,连这么重要的环节都可能出错,那这项技术到底还能不能让人放心?这对整个试管婴儿行业的发展也会带来一定的负面影响。

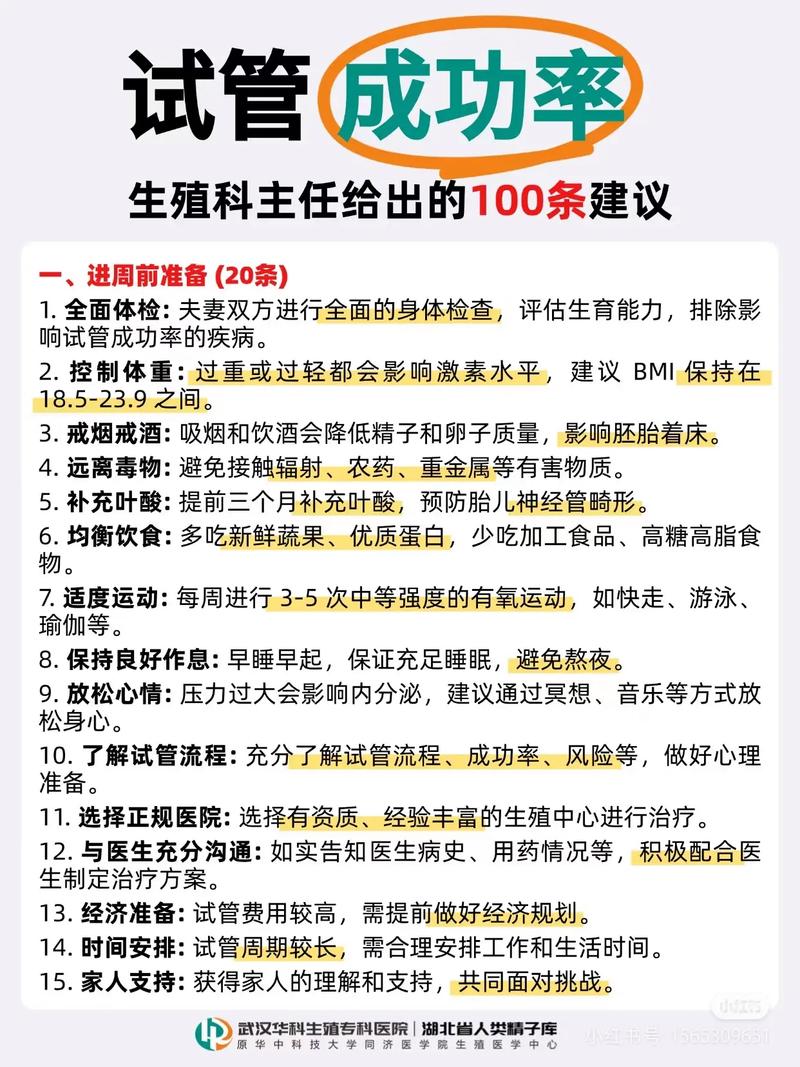

为了避免这样的悲剧发生,医疗机构必须要加强管理。从完善管理制度入手,建立严格的胚胎信息登记和核对机制,就像银行保管贵重物品一样,每一个环节都要做到准确无误。同时,要加强对医护人员的培训,提高他们的专业素养和责任心。医护人员要像对待自己的孩子一样谨慎对待每一个胚胎,确保操作过程万无一失。

监管部门也要加大对试管婴儿医疗机构的监管力度,定期进行检查和评估,一旦发现问题及时整改。只有这样,才能尽可能降低胚胎互换这类悲剧发生的概率,让试管婴儿技术真正成为造福家庭的希望之光,而不是变成一场可怕的噩梦。

总之,试管婴儿胚胎被互换这一事件涉及到复杂的法律责任和深远的心理影响。我们需要从法律、医疗和社会等多个层面去重视和解决这个问题,让每一个家庭都能在安全、可靠的环境下迎来属于自己的新生命。

免责声明:

琴岛试管网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。