本文详细探讨了试管婴儿过程中胚胎不成形的原因,包括精子卵子质量、染色体、子宫环境、内分泌及外界因素等,并针对这些原因给出了相应的解决方法,助力夫妻提高试管婴儿成功率。

试管婴儿过程中胚胎不成形的原因与解决方法解析

在试管婴儿这条充满希望与挑战的道路上,不少夫妻都遭遇过胚胎不成形的难题,这就好比精心种下的种子,却没能茁壮成长,让人满心失落。今天咱们就来好好唠唠胚胎不成形的那些事儿,以及怎么去应对。胚胎不成形的原因

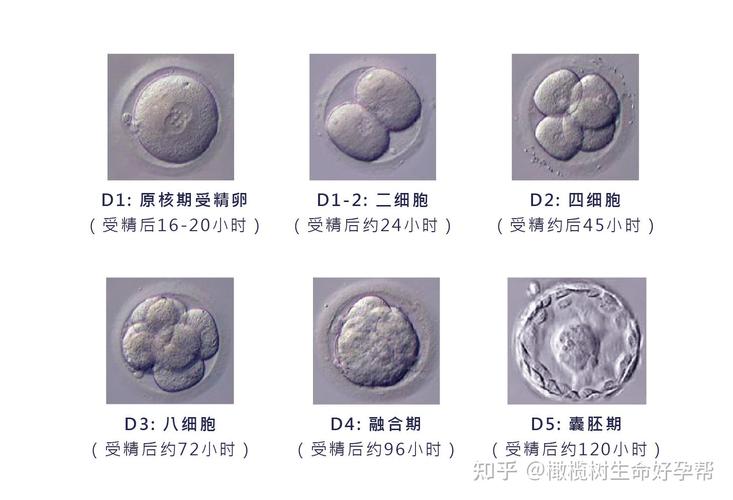

首先得说说精子和卵子的质量问题。大家都知道,胚胎是由精子和卵子结合而成的,这就像盖房子,原材料不好,房子自然也建不牢固。有研究数据表明,在因胚胎不成形导致试管婴儿失败的案例中,大约有40%是由于精子或卵子质量不佳引起的。比如说,精子活力差、形态异常,或者卵子存在染色体异常等情况,都可能影响胚胎的正常发育。就像我曾经接触过的一对夫妻,男方精子的畸形率高达60%,在做试管婴儿时,多次出现胚胎不成形的情况。 再一个重要因素就是染色体异常。染色体就像是细胞里的“指挥官”,指挥着胚胎的发育。一旦染色体出现问题,胚胎的发育就会乱套。据统计,大约有50%的早期自然流产是由于胚胎染色体异常导致的,在试管婴儿中这个比例也不容小觑。比如说染色体数目异常或者结构畸变,都会让胚胎难以正常成形。有一对夫妻,经过检查发现胚胎存在染色体三体的情况,这就导致胚胎无法正常发育。 子宫环境也至关重要。子宫就好比是胚胎生长的“土壤”,土壤不好,种子自然长不好。子宫内膜过薄或者过厚、子宫存在病变等,都可能影响胚胎的着床和发育。有数据显示,子宫内膜厚度小于7mm时,胚胎着床率会明显降低,而患有子宫肌瘤、子宫腺肌病等疾病的女性,试管婴儿的成功率也会大打折扣。比如有些女性因为多次刮宫,导致子宫内膜变薄,胚胎就很难在这样的“土壤”里扎根生长。 还有内分泌因素。人体的内分泌系统就像一个精密的乐团,各种激素就是乐团里的乐手,它们需要协同合作,胚胎才能正常发育。如果激素水平失衡,比如雌激素、孕激素不足,甲状腺功能异常等,都可能影响胚胎的发育。相关研究发现,甲状腺功能减退的女性在试管婴儿过程中,胚胎不成形的风险比甲状腺功能正常的女性高出30%。 另外,外界环境因素也不能忽视。长期接触有害物质,比如辐射、化学物质等,还有不良的生活习惯,像抽烟、酗酒、熬夜等,都可能对胚胎发育产生负面影响。有研究表明,每天吸烟超过10支的女性,试管婴儿胚胎不成形的概率比不吸烟女性高出20%。解决方法

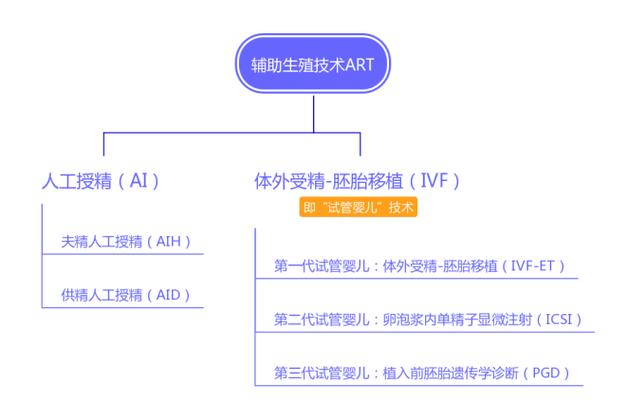

针对精子和卵子质量问题,夫妻双方在准备做试管婴儿前,一定要好好调理身体。男方可以多吃一些富含锌、硒等微量元素的食物,像牡蛎、核桃等,还可以适当补充维生素C、维生素E等抗氧化剂,有助于提高精子质量。女方则要注意保持良好的作息,多吃一些富含蛋白质和雌激素的食物,比如豆类、牛奶等。必要时,医生可能会根据具体情况,给予一些药物来改善精子或卵子的质量。 对于染色体异常的情况,如果是夫妻双方染色体存在问题,可能需要借助第三代试管婴儿技术。第三代试管婴儿技术可以在胚胎植入前进行遗传学诊断,筛选出染色体正常的胚胎进行移植,从而大大提高试管婴儿的成功率。有一对夫妻,通过第三代试管婴儿技术,成功生育了一个健康的宝宝。 改善子宫环境也很关键。如果子宫内膜过薄,可以通过药物治疗,比如补充雌激素,促进子宫内膜的生长。如果存在子宫病变,像子宫肌瘤、子宫腺肌病等,可能需要先进行手术治疗,去除病变组织,为胚胎创造一个良好的着床环境。 调节内分泌同样不容忽视。如果是激素水平失衡,要根据具体情况进行针对性治疗。比如甲状腺功能减退的患者,需要补充甲状腺激素,将甲状腺功能调节到正常水平。在备孕期间,要定期监测激素水平,及时调整治疗方案。 当然,改变不良生活习惯也是必不可少的。夫妻双方都要戒烟戒酒,保持充足的睡眠,避免长时间接触有害物质。同时,要保持良好的心态,因为精神压力过大也可能影响内分泌系统,进而影响胚胎的发育。就像有一对夫妻,之前因为精神压力大,试管婴儿一直不顺利,后来通过调整心态,放松心情,最终成功迎来了自己的宝宝。 总之,试管婴儿过程中胚胎不成形是一个复杂的问题,涉及多个方面的因素。但只要我们找准原因,采取科学合理的解决方法,就一定能增加成功的机会,让那些渴望宝宝的夫妻早日实现自己的梦想。希望每一对在试管婴儿道路上奋斗的夫妻都能迎来属于自己的小天使。| 影响因素 | 在胚胎不成形案例中的占比 |

|---|---|

| 精子或卵子质量问题 | 约40% |

| 染色体异常 | 在早期自然流产中约50%,试管婴儿中比例也较高 |

| 子宫环境因素 | 子宫内膜厚度小于7mm时着床率明显降低,患子宫疾病影响成功率 |

| 内分泌因素 | 甲状腺功能减退女性胚胎不成形风险高出30% |

| 外界环境与生活习惯因素 | 每天吸烟超10支女性胚胎不成形概率高出20% |

琴岛试管网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。