本文深入探讨三代试管婴儿健康问题的深层原因,包括基因检测技术局限、促排卵药物影响及母体因素等,同时分析其对家庭和社会的影响,旨在让大家全面了解该技术健康问题相关情况 。

三代试管婴儿健康问题的深层原因与影响

在现代社会,随着科技的不断进步,试管婴儿技术为许多因各种原因无法自然受孕的家庭带来了希望。尤其是三代试管婴儿技术,它在解决生育难题的同时,也引发了人们对于宝宝健康问题的诸多关注。那么,三代试管婴儿健康问题背后的深层原因是什么,又会产生哪些影响呢?咱们一起来唠唠。 先来说说三代试管婴儿技术,简单讲,它和一代、二代有所不同,最大的亮点在于能够在胚胎植入子宫前,对胚胎的遗传物质进行分析,诊断是否有异常,挑选出健康的胚胎进行移植。这就像是在一群种子里,先挑出最饱满、最健康的那颗来种下,听起来是不是特别厉害?但就像任何技术都不是完美无缺的,三代试管婴儿的健康问题也受到多种因素的影响。深层原因一:基因检测技术的局限性

虽然三代试管婴儿的基因检测技术已经很先进了,但还是存在一定的局限性。目前的检测手段并不能覆盖所有的基因缺陷和疾病。有研究数据显示,在已知的人类基因疾病中,大约有7000多种,但现有的基因检测技术只能准确检测出其中一部分。就好比一张大网,虽然网眼很细密,但还是会有一些“小鱼”漏过去。 举个例子,某些罕见的基因突变疾病,由于发生的概率极低,相关研究也相对较少,现有的检测技术可能就无法精准识别。这就导致在胚胎筛选过程中,即使经过了基因检测,仍有可能将带有潜在健康问题的胚胎植入子宫,从而影响宝宝出生后的健康。| 基因疾病种类 | 已知数量 | 现有检测技术可准确检测比例 |

|---|---|---|

| 单基因疾病 | 约5000种 | 约60% - 70% |

| 染色体疾病 | 约2000种 | 约80% - 90% |

深层原因二:促排卵药物及操作过程的影响

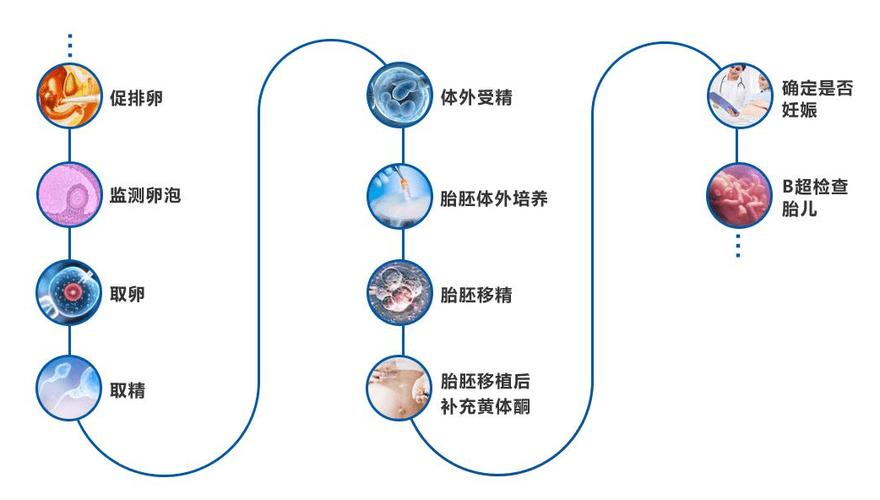

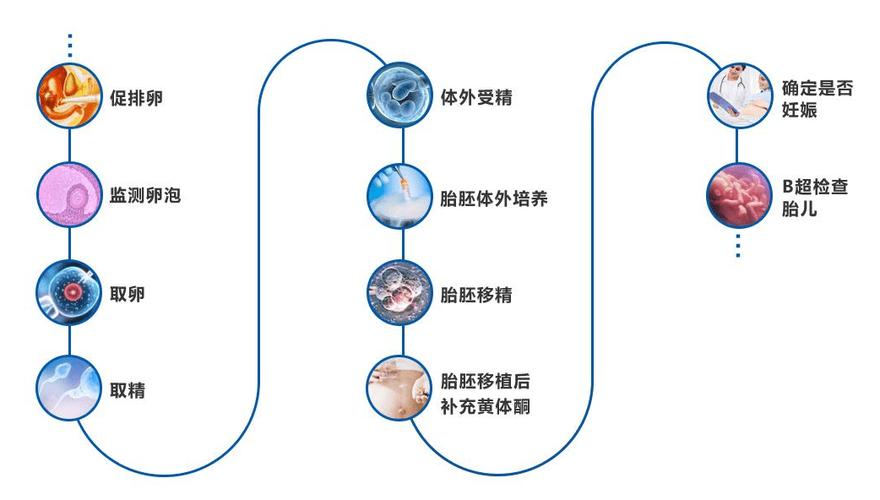

在试管婴儿治疗过程中,促排卵是一个重要环节。为了获取多个卵子,医生通常会给女性使用促排卵药物。这些药物虽然能够促进卵泡发育和排卵,但也可能带来一些潜在风险。长期或不当使用促排卵药物,可能会对女性的内分泌系统产生一定的干扰。有研究表明,使用促排卵药物的女性,体内激素水平在一段时间内会出现波动,这种波动可能会影响卵子的质量。 而且,试管婴儿的操作过程涉及多个环节,从取卵、体外受精到胚胎培养和移植,每一个环节都需要高度精确的操作。如果在这些过程中,操作环境达不到严格的标准,或者操作人员的技术不够熟练,都有可能对胚胎的发育产生不良影响。比如说,在胚胎培养过程中,如果培养箱的温度、湿度等条件控制不当,就可能影响胚胎的正常发育,进而增加宝宝出生后出现健康问题的几率。深层原因三:母体自身因素

即使通过三代试管婴儿技术筛选出了健康的胚胎,母体自身的因素也对宝宝的健康起着至关重要的作用。女性的年龄是一个不可忽视的因素。随着年龄的增长,女性的身体机能逐渐下降,子宫环境也会发生变化。有数据显示,35岁以上的女性,子宫的容受性会明显降低,而且怀孕期间出现并发症的风险也会增加。例如,妊娠期高血压、糖尿病等疾病在高龄产妇中更为常见,这些疾病不仅会影响母体的健康,还可能对胎儿的发育产生不良影响。 另外,母体的生活习惯和健康状况也不容忽视。如果母体在孕期吸烟、饮酒、过度劳累,或者患有某些慢性疾病,如甲状腺疾病、免疫系统疾病等,都可能影响胎儿的正常发育。就像一颗种子,即使它本身是健康的,但如果土壤不够肥沃、养分不足,种子也很难茁壮成长。三代试管婴儿健康问题带来的影响

首先,对于家庭来说,孩子的健康问题无疑是沉重的负担。如果宝宝出生后存在健康问题,不仅需要长期的医疗护理,还会给家庭带来巨大的经济压力。想象一下,原本满心欢喜地迎接新生命的到来,却发现孩子需要不断地看病治疗,这对任何一个家庭来说都是不小的考验。而且,孩子的健康问题也会给家庭成员带来心理上的压力和痛苦,影响家庭的和谐与幸福。 从社会层面来看,三代试管婴儿健康问题也可能带来一定的影响。如果因为技术原因导致部分试管婴儿出现健康问题,可能会引发公众对这一技术的质疑和担忧,进而影响试管婴儿技术的推广和应用。这对于那些真正需要借助这项技术实现生育梦想的家庭来说,无疑是一种阻碍。 但是,咱们也不能因为存在这些问题就全盘否定三代试管婴儿技术。随着科技的不断发展和研究的深入,基因检测技术在不断完善,试管婴儿的操作流程也越来越规范。科学家们一直在努力提高这项技术的安全性和成功率,尽可能降低健康问题的发生几率。 总之,三代试管婴儿技术为许多家庭带来了新的希望,但我们也要清醒地认识到其健康问题背后的深层原因和影响。只有在充分了解的基础上,不断改进技术、加强监管,才能让这项技术更好地服务于有需要的人群,让更多的家庭迎来健康可爱的宝宝。就像修路一样,虽然过程中会遇到各种坑洼,但只要我们不断填补修复,就能让这条路越来越平坦,让更多的人顺利到达幸福的彼岸。

琴岛试管网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。