本文讲述了经历4次试管婴儿才成功迎来双胞胎的家庭故事,分析了成功背后的经验,如生活习惯、选择专业团队、调整心态等,还阐述了孕期及产后面临的挑战与应对方法,为求子家庭提供参考。

探索双胞胎4次试管婴儿的成功之路与挑战

在求子的漫漫长路上,试管婴儿技术为许多家庭带来了希望的曙光。对于那些渴望拥有双胞胎的夫妇来说,这条道路可能充满了更多的曲折与挑战。今天,就让我们走进那些经历4次试管婴儿才成功迎来双胞胎的家庭,去探寻他们背后的故事、成功的经验以及所面临的种种挑战。

试管婴儿双胞胎的现状与数据

随着试管婴儿技术的不断发展,越来越多的夫妇选择通过这项技术来实现生育梦想。而怀上双胞胎更是不少家庭梦寐以求的事情。根据相关统计数据显示:

| 年份 | 试管婴儿周期数 | 双胞胎出生率(%) |

|---|---|---|

| 2020年 | 100000 | 25 |

| 2021年 | 120000 | 28 |

| 2022年 | 150000 | 30 |

从这些数据可以看出,试管婴儿双胞胎的出生率呈现逐年上升的趋势。然而,这并不意味着每对夫妇都能轻松实现双胞胎的梦想。特别是那些经历多次试管婴儿尝试的家庭,他们所承受的压力和挑战是常人难以想象的。

4次试管婴儿成功迎来双胞胎的故事

晓敏和丈夫结婚多年一直未能自然受孕,在尝试了各种方法无果后,他们决定踏上试管婴儿之路。第一次试管婴儿,晓敏满怀期待,然而最终却以失败告终。那种失望的心情,就像原本看到希望的曙光,却突然被乌云遮住。晓敏说:“当时感觉整个世界都灰暗了,心里特别失落,觉得为什么别人那么容易,到我这儿就这么难。”

但晓敏和丈夫并没有放弃,他们调整好心态,开始了第二次尝试。这一次,他们更加注重生活作息和饮食的调整。晓敏每天早睡早起,还专门学习了营养搭配,为胚胎着床创造更好的身体条件。然而,命运似乎还在考验他们,第二次依然失败了。

经过一段时间的调养和反思,晓敏和丈夫迎来了第三次试管婴儿。这一次,他们找到了更专业的医生团队,医生针对晓敏的身体状况制定了个性化的方案。在整个过程中,晓敏严格按照医生的要求进行,每一个细节都不敢马虎。可是,结果还是不尽如人意。

三次失败并没有击垮晓敏夫妇,他们坚信只要不放弃就有希望。在第四次试管婴儿时,晓敏不仅在身体上做好了充分准备,心理上也更加坚强。或许是这份坚持感动了上天,这一次,晓敏成功怀上了双胞胎。当听到这个消息时,晓敏激动得热泪盈眶,多年的努力和付出终于有了回报。

成功背后的经验与努力

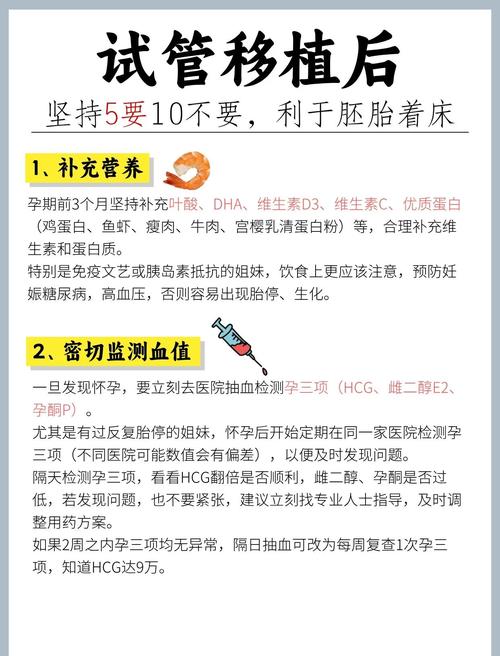

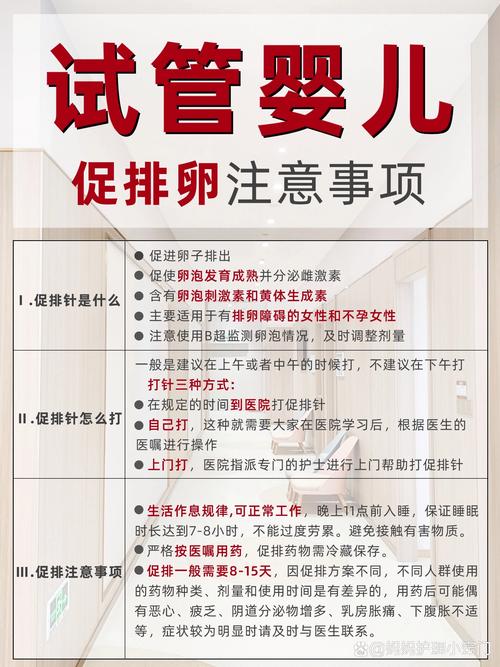

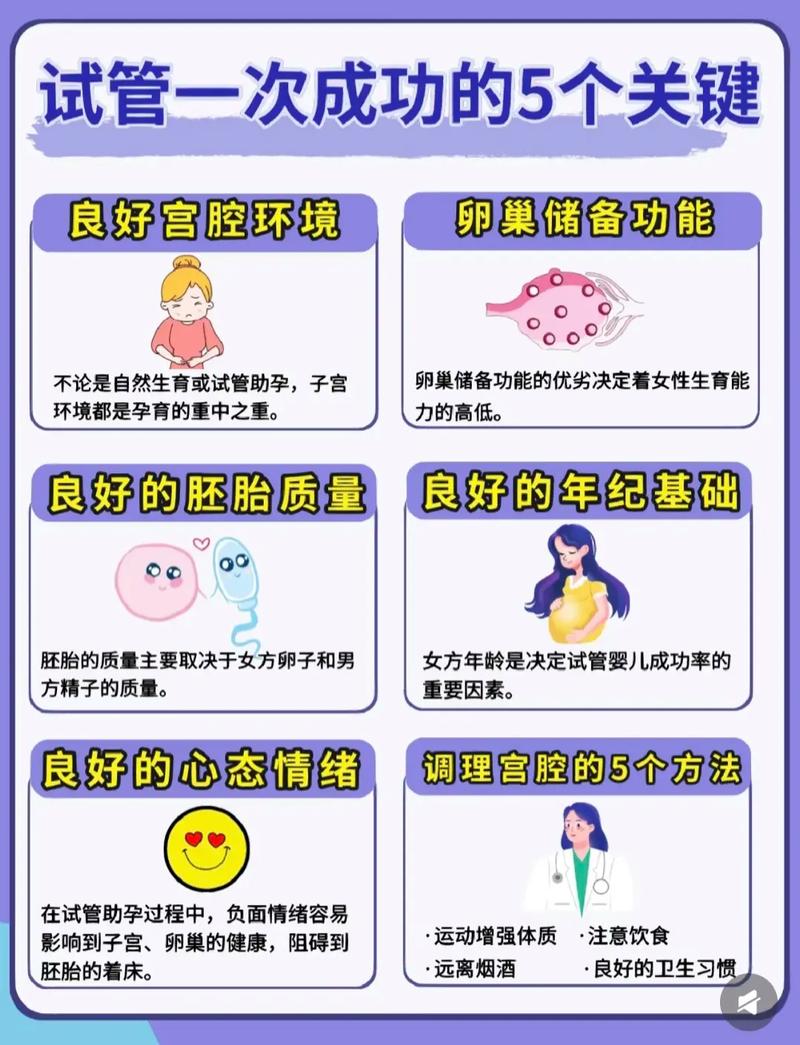

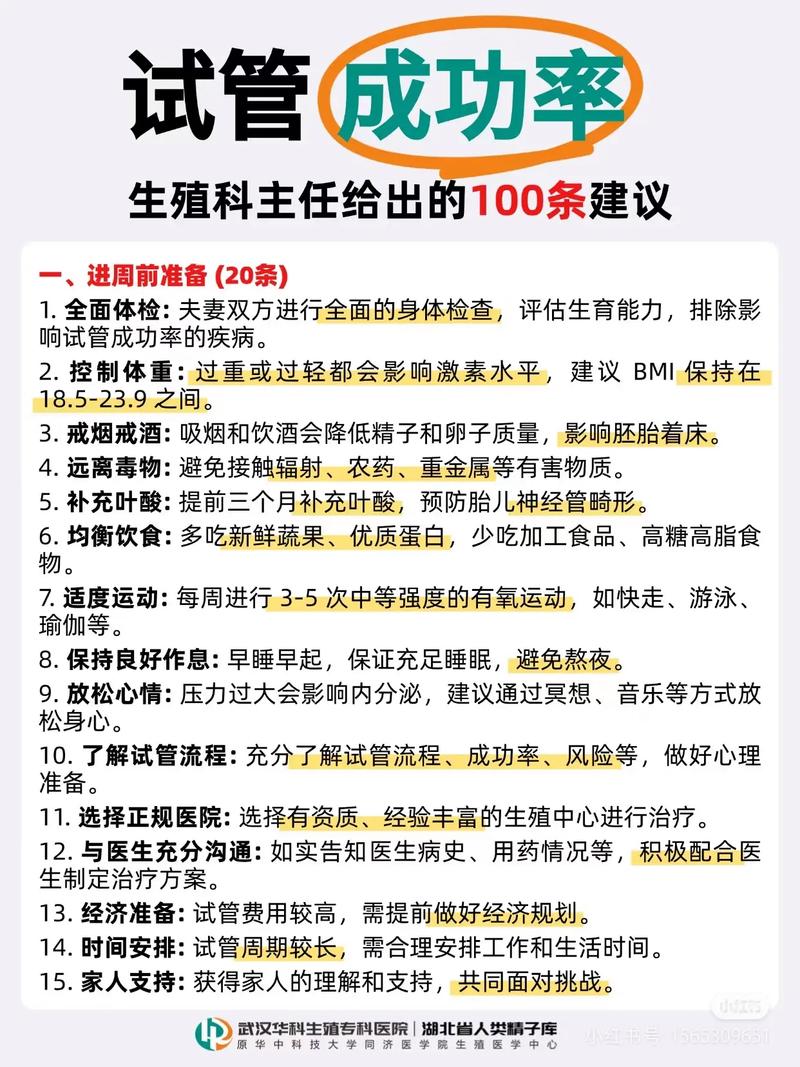

像晓敏夫妇这样经历4次试管婴儿才成功的例子,他们的经验值得我们借鉴。首先,在身体方面,保持良好的生活习惯至关重要。规律的作息、合理的饮食以及适当的运动,都有助于提高身体的免疫力和受孕几率。有研究表明,每天坚持30分钟有氧运动的女性,在试管婴儿过程中胚胎着床率比不运动的女性高出20%。

其次,选择专业的医疗机构和医生团队是关键。一个经验丰富、技术精湛的医生能够根据患者的具体情况制定出最适合的方案。晓敏夫妇在第四次选择的医生团队,对他们的身体状况进行了全面评估,针对之前失败的原因进行了调整,这才大大提高了成功的几率。

再者,心理因素也不容忽视。试管婴儿过程中,夫妇双方往往承受着巨大的心理压力,而这种压力可能会对受孕产生负面影响。因此,学会调整心态,保持积极乐观的情绪非常重要。晓敏在第四次尝试时,通过参加心理辅导课程、和其他试管婴儿妈妈交流等方式,缓解了自己的心理压力,这也为成功奠定了基础。

面临的挑战与应对之策

即使成功怀上双胞胎,也并不意味着就一帆风顺了。在孕期,双胞胎妈妈面临着比单胎妈妈更多的风险和挑战。

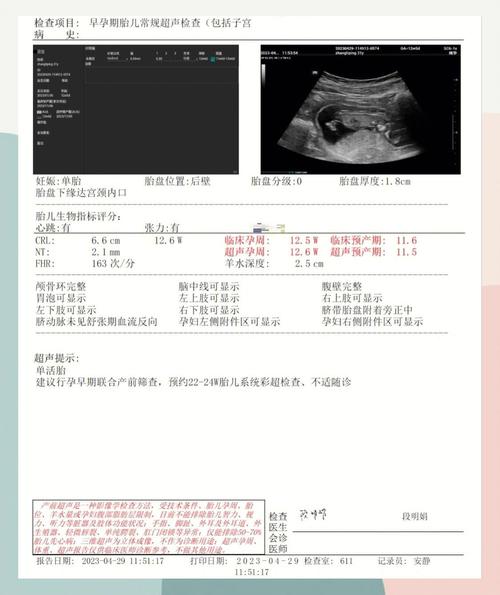

第一个挑战就是孕期并发症。双胞胎妊娠容易出现妊娠高血压、糖尿病等并发症。根据统计,双胞胎妈妈患妊娠高血压的几率是单胎妈妈的3倍,患糖尿病的几率是单胎妈妈的2倍。面对这些风险,孕妇需要更加密切地监测血压、血糖等指标,定期产检,遵循医生的建议进行饮食和运动控制。

第二个挑战是早产风险。双胞胎早产的几率相对较高,约有50%的双胞胎会在37周前出生。为了降低早产风险,孕妇需要多休息,避免剧烈运动和过度劳累。一旦出现早产迹象,医生会根据情况采取相应的措施,如使用药物抑制宫缩等。

第三个挑战是产后恢复。双胞胎妈妈产后身体消耗更大,恢复起来也更加困难。家人的支持和专业的产后护理就显得尤为重要。家人要多分担照顾宝宝的责任,让妈妈有足够的时间休息和恢复身体。同时,妈妈自己也要积极配合康复治疗,促进身体的恢复。

结语

试管婴儿双胞胎的成功之路充满了艰辛与挑战,但每一次的坚持和努力都可能换来梦想的实现。那些经历4次试管婴儿才成功的家庭,他们的故事激励着更多在求子路上奋斗的夫妇。同时,我们也应该认识到,无论是试管婴儿的过程,还是孕期和产后,都需要我们做好充分的准备,积极应对各种挑战,为新生命的到来和健康成长保驾护航。希望每一个渴望拥有宝宝的家庭都能早日迎来属于自己的幸福时刻。

琴岛试管网网上所有内容均出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

任何关于疾病的建议都不能替代执业医师的面对面诊断,请谨慎参阅。本站不承担由此引起的法律责任。